武力“解放台湾”到两岸“和平统一”转变的始末,美作梗、蒋卖国

武力“解放台湾”到两岸“和平统一”转变的始末,美作梗、蒋卖国

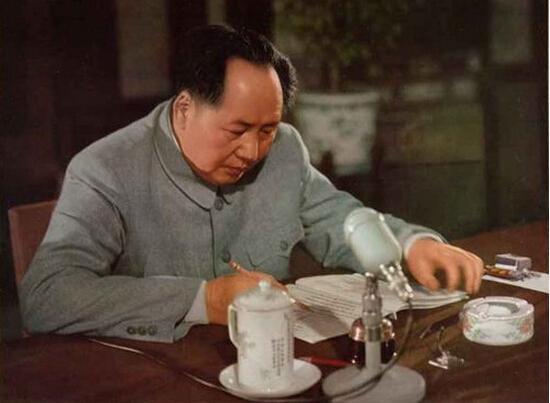

1949年10月1日,新中国成立。毛主席、朱总司令命令中国人民解放军,解放一切尚未解放的国土,肃清反革命和土匪,并对其捣乱行为予以镇压,保卫新生的人民共和国。

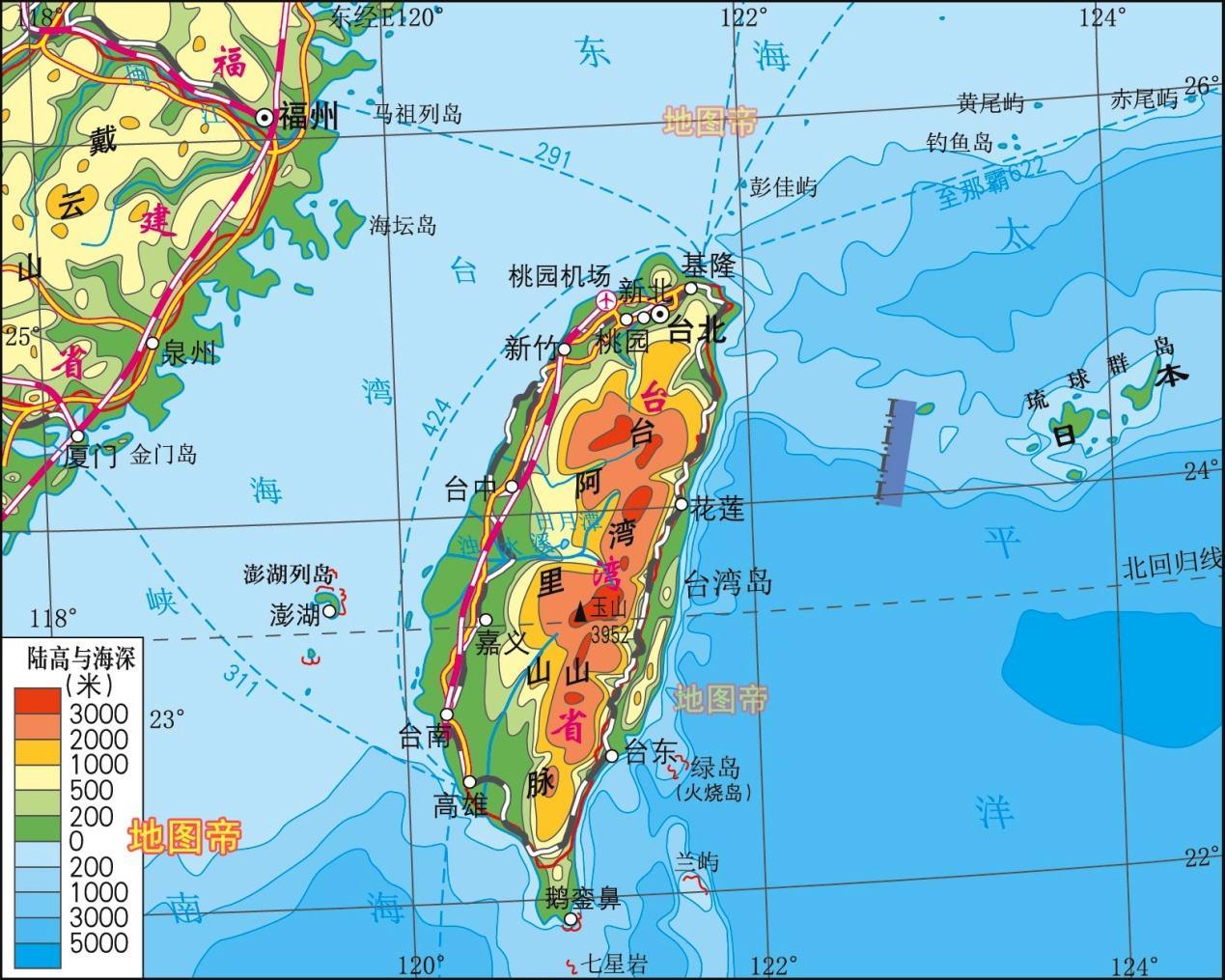

随着两广、云贵、海南等省市陆续解放,西藏和平解放谈判有序进行,台湾成为最后没有解放的国土。

1950年4月,中央提出“解放台湾为全党最重要的战斗任务”。中国人民解放军华东军区、第三野战军前委发布了《关于攻台准备工作的批示》,解放台湾已成为新中国的头等大事。

5月16日,中央发表《告台湾同胞书》,明确提出以武力“解放台湾”的政策,强调“一年准备,两年进攻,三年扫荡,五年成功”。

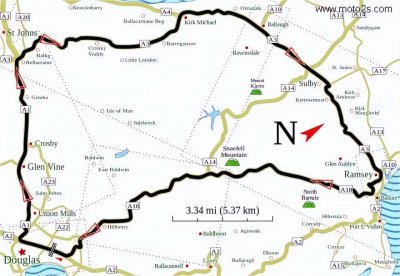

为了攻打台湾,中国人民解放军先后组建了海军、空军部队。当时,福建前线集结了一支15万人的精锐部队,除了进行密集两栖进攻的训练外,在福州、厦门、汕头及其它港口准备了大量的登陆舰和其它类型的船只,还准备了数百架飞机和30个左右的空军基地。6月旬,毛泽东主席指定由粟裕负责组织台湾战役。7月,解放军对台湾进行了侦察,决定8月开展攻台作战。

然而,美国海军第七舰队悍然驶入台湾海峡的侵略行径,加上朝鲜战争的爆发,“解放台湾”战略被迫搁置。

1953年7月,朝鲜板门店,中美双方签署《朝鲜停战协定》,毛主席立即着手重新部署“解放台湾”战略:

1953年12月,华东军区成立了浙江海防作战联合司令部。

1954年1月,华东军区提出了陆海空三军攻打大陈岛的计划。经中共中央军委批准后,从3月18日至5月20日,解放军海军部队同台湾方面海军进行了多次战斗,赶走了占据东矶列岛的台湾方面守军。解放军基本控制了大陈岛以北海域的制海、制空权。

7月,中共中央政治局北戴河会议确定了由北向南、由小到大、先解放浙江福建沿海岛屿扫清外围,为最后解放台湾创造条件的基本作战方针。

8月2日,国防部长彭德怀在北京召开浙、闽沿海岛屿作战会议,会议做出了轰炸上下大陈岛、攻取一江山岛的作战部署。

8月25日,毛泽东决定炮击大、小金门和马祖岛,以配合即将开始的浙东岛屿收复战。

此后数年,斯大林去世、苏共二十大召开、匈牙利革命等事件发生,社会主义阵营分歧加剧,美苏冷战迅速升级,国际形势波诡云谲,蒋介石公然与美帝国主义签署卖国军事协定,允许美在台驻军,请求美舰在台巡航。武力解放的风险、损失难以估量。

1958年炮击金门后,根据形势的发展,毛主席等领导人从实现祖国统一大业这一中华民族的根本利益出发,进一步确定了关于台湾问题和对台工作的总方针。愿意在可能的条件下采取和平的方式解决祖国统一问题,但决不承诺放弃使用武力。

其基本精神是:台湾必须回归祖国,这是原则问题,没有商量的余地,更不会让步;台湾回归祖国后,除外交必须统一于中央外,当地之军政大权、人事安排等,听从蒋介石的意见;台湾军政及经济建设费用不足部分,由中央拨付;台湾的社会改革可以从缓,必须待条件成熟,并尊重蒋介石的意见协商进行;双方互不派特工人员,不做破坏双方团结的事情。

自此武力“解放台湾”的提法渐渐转变为两岸“和平统一”,对于台湾蒋氏,给予宽容:只要同意统一,任何条件都可以坐下来谈。

此后,两岸的局势一直相对缓和。然而,悬而未决的台湾问题,一直是炎黄子孙内心的痛。毛主席等领导人坚信,终有一天台湾会回到祖国的怀抱。晚年的他时常说道:“祖国统一,这是不可逆转的潮流”。

标签: