赵宋王朝三百年,全靠苟着

赵宋王朝三百年,全靠苟着

1987年卢泰愚发表了著名的“629宣言”后,韩国进行总统直选并采取其他民主改革措施,从此韩国迈入民主化时期。

当时支持民主的金泳三、金大中和金钟泌三人是热门人选,也被称为“三金之争”,卢泰愚本人也参选了1987年大韩民国总统选举。

可是令所有人想不到的是,最后坐上总统宝座的却是卢泰愚。

卢泰愚以相对多数选票当选总统,成为韩国首位民选总统。

有人说这是典型的鹬蚌相争,渔翁得利,也有人说这个叫做老三原则,其实简单点说,无非就是苟着然后伺机而动。对于个人,这种策略可以让自己远离纷扰,独善其身;对于国家,也是在乱世中保存实力,振兴国力的关键。

赵宋王朝是中国历史上少数能够延续三百年中间没有断代的王朝,对于一个王朝来说,三百年是一个大限,大部分王朝撑不过三百年。

有人说问题出在了政治体制上,可是赵宋王朝是典型的封建王朝,有人说问题出在了军事实力上,可是赵宋王朝的军队常常连马匹都配不齐,有人说是农业问题,一代又一代的土地分配之后,剥削会愈发严重,最后统治阶级和平民阶层的矛盾不可调和,可是赵宋王朝灭亡的直接原因是蒙古南下。

换句话来说就是不用家里吵架了,家外面直接来人给一锅端了。

可以说这个王朝亡于外患,不在内因。

那么为啥赵宋王朝能撑过三百年,别的王朝就不行?

就是两个字儿:“苟着!”

一

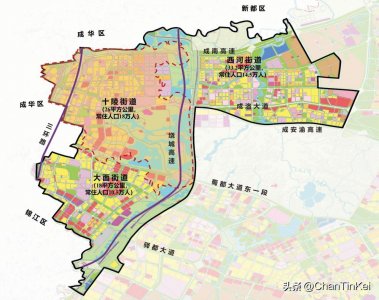

“苟着”——国家和国家之间,赵宋王朝成了小透明。

宋太祖赵匡胤在采纳丞相赵普的“先南后北,先易后难”战略之后,拿下了黄河流域大部,以及长江流域全部的领土。

虽然没能拿下燕云十六州,但是凭借黄河天险,宋王朝面对外部势力依旧有把握能守住自己的领土。

而此时的统治阶层则想着如何在制衡手下武将,避免重蹈五代十国的覆辙的同时,还可以抵御外部势力的入侵。

这个问题历朝历代都会面对,无非就是一步一步的加强中央集权,强化君主专制。不过凡事都有漏洞,漏洞就在于统治阶层自身。

其实只要君王不要太昏庸就好,就像刘禅那样的,坐天下完全没有问题的,可是大多数皇帝远远达不到刘禅的标准,更多的是北齐高洋,南唐李煜这样式儿的。

在宋太宗赵光义再次北伐无果之后,宋王朝的统治阶层也想明白了,打辽国打不赢,辽国打我也打不过来,那就这么“苟着”吧,不管后代行不行,总之就记住一点“苟着”!

于是大家在宋王朝历史上经常看到一幕出现了,从澶渊之盟开始,不管仗能不能打赢,最后都会签订盟约,而且毫无例外都是宋朝出钱,只不过有时候是宋朝赏赐给别人的,有时候是宋朝纳贡给别人的,因为一开始是哥,后来就成了弟弟了。

这种条约表面上看耻辱性很大,实质上是大格局的体现。用一部分物质基础来换取相对和平的生存空间,从而给自己时间发育,唐太宗李世民也搞过渭水之盟,休养一段时间之后一举击破匈奴单于,也算是洗刷了耻辱。

当然签订条约也是门技术活儿,清朝也没少签,但是最后的发展却和唐朝差远了,这就是典型的失败案例。

宋朝算是签订条约中一个很独特的案例,因为签完条约之后,宋朝好像没有想着要发展军事实力然后打回去,同时也没有被其他国家灭掉。而是和其他国家达成一个非常微妙的平衡。

北宋时期,周围是辽国,西夏,吐蕃,大理,南宋时期是金人和其他国家,后来又变成了蒙古人。

往往这些国家和大宋打不开,而是周围打成一锅粥了,大宋独善其身,别的国家跟宋朝开战,宋朝是能不打就不打,实在不行就交钱,因为宋朝知道这些钱就是九牛一毛上的毛尖尖儿,反正不用一两年那些钱又会回到宋朝。

对于宋朝来说,能花钱办的事儿,都不是事儿,只要不打仗,怎么着都行,正所谓四海之内皆兄弟,五洲震荡和为贵。

二

“苟着”——文臣和武将之间,君王采用相互掣肘的策略。

自从宋太祖赵匡胤“杯酒释兵权”开始,武将就一直被打压,虽说历朝历代都有这样的事情,但是宋朝尤甚。

我也曾经思考过,为啥自古以来被打压的是武将,岳飞,韩世忠这么厉害的大将为啥不能被信任,但凡信任一次,南宋也不会成那样。对于文臣,历朝历代好像从来没打压过,即便是秦桧,和珅这样的奸臣。

体制内曾经流传的一个故事:一个女生的父亲是省部级干部,在省里是很有实力的那种,后来女生结婚了,老公是大学里认识的,学历高,情商高,长得还帅。可是两人结婚十多年了,女生升的不慢,可是她老公并没有升的很快,为此女生问过自己的父亲。

父亲给出的理由是这样的:“你老公长得帅,人又好,什么毛病都没有,你长相一般,也并没有太多的心思,你凭什么嫁给他?把他放低一点,让他留在你身边,陪你一辈子不好吗?”

是啊,留在她身边,陪她一辈子对于女生来说才是最安全的。

后来我也明白,古代的那些文人墨客天天忧国忧民,为啥自己不造反当皇帝了。压根就没有那个实力,但是武将不一样,哪怕就像苗傅、刘正彦这样的治安部队都能搞出一场政变,更何况那些军界大佬呢?

打压武将势力,实质上就在平衡文臣和武将之间的关系。

文臣和武将斗,文臣就是几张嘴,武将有兵,所以必须要打压武将才能勉强维持平衡,文臣和武将天天斗,自然也不会合作了,

而皇帝所担心的朋党问题,大部分也就不是问题了,一旦出现什么苗头,皇帝自己摁下去,挑两个典型,杀鸡儆猴就行了。

这样的做法其实就是内耗,站在维护统治的角度来看,这样做没有任何错,但是出于国家发展的角度来看,这种做法只会造成两种结果。

人才流失

大多数的人才不是抱着:“此处不留爷,自有留爷处。”这样的赌气心态出去的。其实真正的人才对于物质要求真的不高,毕竟能在某一领域成为人才,个人思想境界也早已达到很高的站位,只不过冯小刚的电影《1942》也指出了一点:“在成为某国人之前,首先是一个人。”

如果说基本的生存都无法支撑下去,那么再高尚的道德也是枉然。

国家自身力量的损耗

一个国家是由大多数普通人和少数精英组成的。而在决策层面,往往是精英更多,而精英之间的斗争,往往又会波及无辜群众。

王安石变法就是很好的例子。

虽然他的出发点是好的,但是现实却是残酷的,政策一级一级传达下去之后,往往会变味儿。国库是充实了,可是农民穷了,农民穷了,农业要是能发展好了才怪,农业完蛋,对于一个王朝是最致命的,因此搞了十几年,换了个皇帝,就赶紧叫停了。

之所以会变味儿,是因为有利益勾连,然而上有政策下有对策,查也不好查,要是硬搞,最后转一个大圈子,很大概率不是回到顶头上司,就是自己的身边人。

任何一场改革,无论多么困难,如果上面铁了心支持也能搞,就怕朝令夕改,上面动动嘴,下面跑断腿,基层更是无语。

不过以上的一切,作为一个封建统治者不是他要考虑的,他要考虑的就是如何能在皇帝宝座上尽可能的待下去。

三

“苟着”——统治阶级和平民阶层之间,统治阶级懂得转移矛盾。

“宋代的农民起义此起彼伏,其数目之多空前绝后,宋朝前后三百余年的时间内经历了433次农民起义,平均一年1.4次的农民起义。

比较有代表性的农民起义有王小波起义、南宋初的范汝为起义以及著名的方腊起义。这些起义最后都以失败告终,起义的原因也不尽相同,但是根源上都是源于当时的阶级压迫。”

上面这段是我搜索宋朝农民起义出现的一段话。

既然都一年1.4次农民起义了,这个叫矛盾处理的好?

以前我们总能听到一句话就是:“不要管结果怎么样,只要有一个好过程,结果差不了的。”

这么一听好像没啥错,但是这句话可以翻译的。

没错,中华文化博大精深,上面这句话还可以翻译成:“只要努力就会成功。”

这句话我估计大部分步入社会的人都会当个笑话听听,可能上学的时候需要鼓励鼓励孩子,说说这个也行,但是很多时候孩子自己也明白,压根不是那回事儿。

重点是什么?

是过程吗?

我想很多单位里,领导最后看的只有一点,事儿有没有搞定?

搞定了,你就行!没搞定,你就不行!

所以重点是“这些起义最后都以失败告终”。

要是这么说岂不是没有成功的农民起义了?有啊!

朱重八就成功了,后来改名叫朱元璋。

只要起义没有成功,从事实上来讲,赵宋王朝对于矛盾的处理还是很好的。

对于统治者和被统治者之间的矛盾,大家该如何看待?

其实很简单,玩好了就像白嘉轩和鹿三那样,白嘉轩把鹿三当牲口,时不时给俩甜枣,鹿三就把白嘉轩当亲兄弟了。

玩坏了就是朱元璋领导农民起义推翻了元朝的暴政。

那么处理矛盾的关键在于什么?

利益间的交换,双方就利益问题达成和解。

赵宋王朝之所以能拿下南方那么大的版图,是因为地方豪绅地主老爷的支持,同样作为交换,王朝会给予地主老爷们经济上的支持。

怎么支持?

在恢复均田制的时候,朝廷睁一只眼闭一只眼,政策是政策,对策是对策。

你们下面想怎么搞都行,别闹事儿就行。

可是对于广大农民来说,遭受的压迫一天比一天厉害,遇上英明的统治者,还能吃顿饱饭,遇上昏君,饭都吃不饱,吃不饱饭就只能造反。

而赵宋王朝一定会站在地主老爷这一边的,可是矛盾怎么解决?就靠军队镇压吗?只靠军队大概率会像崇祯皇帝一样吊死在煤山。

解决问题首先要把握住主要矛盾,把握主要矛盾就要就其中的利益问题达成和解。

曾经看过一段采访,是关于伊拉克的采访,两伊战争结束后,一个人拿着锤子疯狂的砸着萨达姆的雕像,当时问及他为何对萨达姆这么恨,他说了很多很多关于萨达姆和乌代的黑料,随后这个伊拉克人火遍全球。然而热度下降之后,这个人的生活还不如以前,后来又有人去采访他,他则说:“我也不知道为什么要砸雕像……”

古代农民起义为何常常要配合上一个宗教呢?

是因为理想信念高吗?

是为了区分阶层,重新制定游戏规则。

换句话来说:这是一个概念股,很多人都在买,股价一直在涨,没有停下来的意思,大家都想着到了一定程度就抛,可是随着购买的人越来越多,这只股票不再是一个概念股,还有落地的可能性,于是更多人入局,因为大家都觉得先入局先受益,迟了就赶不上了。

那么最后赢家是谁?

第一个买股票的人和第一个卖股票的人。

而这两个人往往是一个人。

人在正常状态下会觉得稳定是好的,因为稳定的时候,一切都有,但是如果有天局势发生了变化,人心思动,不论是否和自己有关,大家都想去凑个热闹,人的天性是追逐混乱,只有混乱才有变数。

实在不行就招安呗。

宋江就这么干的,或者说宋江就是赵宋王朝处理矛盾的一个缩影。

让地方势力替朝廷抗住压力,只要有足够的时间,朝廷就能去招安,招安之后画大饼,然后就是鹬蚌相争,渔翁得利,朝廷几乎不出手的。

所以说只要把握住了主要矛盾,那么433次农民起义也无所谓了。

四

“苟着”——大力发展生产力,促进工商业发展,提升

全民思想道德修养。

一切问题的根源都是经济问题,搞好经济,一切问题都不是问题。

“阿拉伯之春”到了沙特为啥不管用了?

因为沙特有钱,大家闹事儿,政府就发钱,领了钱也就不闹了。

明朝后期也招安了不少人,为啥一个个的都又反水了?

因为给的钱不多,给朝廷卖命,基本生存都是问题,那也就没必要干了。

宋朝为啥433次农民起义都扛得住?

因为宋朝有钱,宋朝当时的GDP占全球的70%,谁闹得凶了就砸钱,一串不行就十串,总还是可以搞定的。

有钱,这也是宋朝能苟三百多年的根本原因。

宋朝是中国历史上科技进步最为显著的一个时期。

在农业方面,宋代农业生产力有很大提高,种植业和养殖业得到了发展,提高了农民的生活水平,也进一步提升了生产力。

在工艺制造方面,宋代制瓷技术达到了巅峰,出现了许多著名的瓷器作品,从而促进了工商业的发展。

在军事方面,宋朝把火药和火器运用的很熟练,对于后来的战争方式产生了重要影响。

在航海方面,宋代有很多著名的航海家,开拓了海上丝绸之路。

科技进步为宋朝的经济发展和文化繁荣奠定了基础。

金融方面,宋朝出现了世界上最早的纸币——交子。

大宗贸易结算需要面值更大的货币,交子的出现更是体现了宋朝经济的繁荣。

思想方面,宋朝是中国古代儒学兴盛的时期,儒学成为了统治阶级的官方思想。宋代儒学家程朱理学的思想体系成为主流,强调仁义道德,推崇礼制和孝道。宋朝的政治、教育、文化都受到了儒学的影响。

思想统一有利于国家凝聚向心力,儒学的发展也进一步巩固了赵宋王朝的统治基础。

工商业发达,钱就多了,有了钱就能发展军事,发展军事才有了吓唬别人的实力,有了外在的实力才想要发展思想,推动文化传播,文化传播之后,大家都觉得读书人厉害,于是都开始学习,不再想着造反,有了一个安定和平的大环境,工商业才能进一步发展。

即便是每年都要给别人点钱,但是和宋朝发达的工商业以及海上贸易带来的收入相比,这点钱完全在可承受范围之内。

重要的是要“苟着”,总归是安稳点好,毕竟不是每个人都能靠着一时的混乱成功的。

更何况现在不比以前,早就从一穷二白改天换日了,不能说富得流油,多少还是有点积蓄的,有了顾虑就更是不能随意折腾了。

赵宋王朝三百年,说是“苟着”,其实最后就剩了他一个,蒙古人把周围的国家都灭了,跟宋朝打了46年,折了三位大汗才拿下这个国家。

元朝也就98年的历史,前一半是跟赵宋王朝打,后一半是镇压农民起义,临了,出了一个朱元璋,而朱元璋有个远方表亲,叫做朱熹。

标签: