北京城内的皇家园林

北京城内的皇家园林

北京作为我国的首都,是国家的政治、文化、经济中心,同时北京也是一座有着近3000多年的历史古都。作为历史文化古都,在元明清时代封建王朝都把国都定为北京。作为封建社会皇家的国都,在城内修建了各式各样的皇家园林,今天就来介绍一下北京城的皇家园林。北京的皇家园林主要是旧城内部和旧城外部。

旧城内部包括:前三海(北海、中海、南海),景山公园,天地日月(天坛、地坛、日坛、月坛),祭祀社稷和宗祖(社稷坛、太庙)。

旧城外部包括:颐和园、圆明园,南苑——明清皇帝狩猎场所。

1. 前三海——北海、中海、南海

北海:主要是以现在的北海公园为主,面积约2500余亩,水面面积占了一半以上,主要是以白塔为中心,琼岛上布置白塔、永安寺、庆霄楼、漪澜堂、阅古楼和许多假山、邃洞、回廊、曲径等建筑物。

北海公园白塔

中海:主要景物有紫光阁、蕉园和孤立水中的水云榭等,而水云榭原为元代太液池中的墀天台旧址,至今还存有清乾隆帝所题燕京八景之一的“太液秋风”碑石。

中海紫光阁

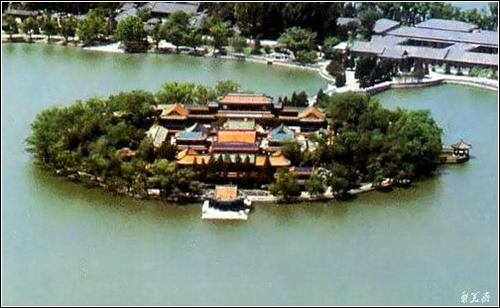

南海:主要景物有瀛台,为一组殿阁亭台、假山廊榭所组成的水岛景区,东侧现有石桥通达岸边。台上重要的建筑物有翔鸾阁、涵元殿、香依殿、藻韵楼、待月轩、迎薰亭等。此外,在中南海中还有丰泽园和静谷,是园中之园,尤以静谷的湖石假山的堆叠手法最为高超。山石花草,楼阁亭台,拥水而居。

瀛台全景

2. 景山

景山古称煤山,也即是现在的景山公园,是明朝崇祯皇帝上吊的地方。景山位于北京市东城区,景山公园地处北京城的中轴线上,占地32.3公顷,原为元、明、清三代的皇家御苑。据传明代兴建紫禁城时,曾在此堆放煤炭,故有"煤山"俗称。明永乐年间,将开挖护城河的泥土堆积于此,砌成一座高大的土山,叫"万岁山",又称大内的"镇山"。山下遍植花草、果木,有"后果园"之称。封建帝王常来此赏花,习箭、饮宴,登山观景,是一座优美的皇家花园。

景山公园

3. 天地日月——天坛、地坛、日坛、月坛

天坛:即现在的天坛公园,位于北京市南部,东城区永定门内大街东侧。占地约273万平方米。天坛始建于明永乐十八年(1420年),清乾隆、光绪时曾重修改建。为明、清两代帝王祭祀皇天、祈五谷丰登之场所。

天坛的主要建筑有祈年殿、皇穹宇、圜丘。天坛坛墙南方北圆,象征天圆地方。圜丘坛在南,祈谷坛在北,二坛同在一条南北轴线上,中间有墙相隔。圜丘坛建造在南北纵轴上,内主要建筑有圜丘坛、皇穹宇等,祈谷坛内主要建筑有祈年殿、皇乾殿、祈年门等。天坛还有九龙柏、七星石、甘泉井、望灯、燔柴炉、瘗坎、燎炉和具服台等古迹。

天坛

地坛:即现在的地坛公园,又称方泽坛,是古都北京五坛中的第二大坛。地坛公园位于北京市东城区安定门外大街,占地37.4公顷。公园始建于明代嘉靖九年(公元1530年),是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛公园有方泽坛、皇祇室、牌楼、斋宫等著名旅游景点。地坛现在最出名的是自1985年开始举办的地坛庙会,以较高的艺术品位和鲜明的民族特色享誉中外,其胜景被称为现代的《清明上河图》和中国的狂欢节。庙会以古坛风貌作为依托,注重民族、民间、民俗特色,充分发掘传统庙会的文化内涵。

地坛公园

日坛:即现在的日坛公园,日坛又名朝日坛,原为明清两代帝王祭祀大明之神“太阳”的处所。新中国成立以后,北京市人民政府决定将日坛扩建,开辟为公园。

日坛公园主要景观:有园坛、西天门、北天门、神库神厨、宰牲亭、具服殿、祭日壁画、西南景区、曲池胜春、玉馨园、牡丹园,以及东南方的“清晖观日”景区和南侧的“曲池胜春”。

日坛公园内景

月坛:即现在的月坛公园,又称夕月坛,月坛公园位于北京市西城区南礼士路西,月坛北街路南。是北京五坛之一,建于明嘉靖九年(1530年),是明清两代帝王秋分日祭夜明神(月亮)和天上诸星宿神祇的地方。钟楼、天门、神库等古建筑均保存完好。

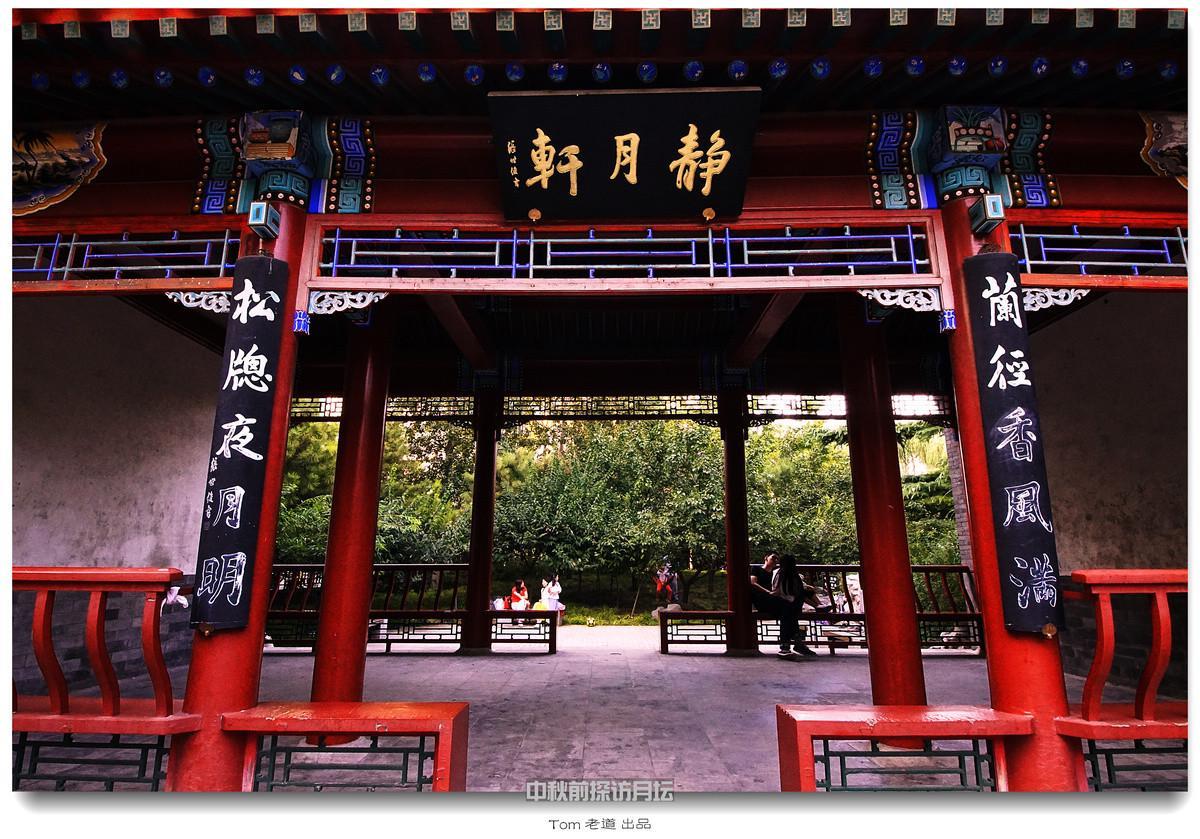

月坛公园占地8.12公顷,分为南园和北园两部分。 北园以红砖绿瓦的古建筑和规则式的道路为主要特征;而南园则以山石水池、迂回曲折的园路组成一个自然山水园的格局。

月坛静月轩

4. 祭祀社稷和祖宗——社稷坛与太庙

北京社稷坛是明清皇帝祭祀土地神、五谷神之处,位于天安门城楼西侧,社稷坛的位置是按照中国古代典籍中有关国都布局"左祖右社"的规矩而安排的。"左祖",即紫禁城左前方安排有皇家祭祖的地方,这就是太庙(现为劳动人民文化宫),郭沫若同志曾作诗 说:“昔为帝王庙,今作文化宫。右社",即紫禁城右前方安排有皇家祭神的地方,这就是社稷坛。现为中山公园。

昔为帝王庙,今作文化宫

社稷坛的主体建筑有社稷坛、拜殿,及附属的戟门、神库、神厨、宰牲亭等,多是永乐年间修建。社稷坛的正门位于东侧,南、西、北不设门。社稷坛社稷坛是一座三层的方坛,用汉白玉砌成,自下向上逐层收缩。坛的四周砌墙,东西南北各辟一座棂星门。坛面上铺五色土,分别为中黄、东青、南红、西白、北黑,以五行学说中的五色对应五方,象征“普天之下皆为王土”。中央有一土龛,明清时立有代表社神的石柱和代表稷神的木柱各一根,后二者合为一石柱,名为“社主石”或“江山石”,象征“江山永固,社稷长存”。

原社稷坛,今中山公园

5. 皇帝观耕地方——先农坛

先农坛:即现在的中国古代建筑博物馆,先农,远古称帝社、王社,至汉时始称先农。春时东耕于藉田,吟诗 先农坛 先农,则神农也”引;“坛于田,以祀先农”引。魏时,先农为国六神之一(“风伯、雨师、灵星、先农、社、稷为国六神”引)。藉天祭先农,唐前为帝社,祭坛曰藉田坛,垂拱年(公元685~688年)后改为先农坛。至此祭祀先农正式定为封建社会的一种礼制,每年开春,皇帝亲领文武百官行藉田礼于先农坛。

先农坛共有建筑群五组:1、庆成宫;2、太岁殿(含拜殿及其前面的焚帛炉);3、神厨(包括宰牲亭);4、神仓;5、俱服殿。另有坛台四座:观耕台、先农坛、天神坛、地祇坛。这些组群建筑与坛台基本都坐落于内坛墙里,仅庆成宫、天神坛、地祇坛位于内坛墙之外,外坛墙之内。另外,内坛观耕台前有一亩三分耕地,为皇帝行藉田礼时亲耕之地。

先农坛

6. 颐和园

颐和园:中国清朝时期皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京西郊,距城区15公里,占地约290公顷(2.9平方千米),与圆明园毗邻。它是以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林,也是保存最完整的一座皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。颐和园占地面积达293公顷,主要由万寿山和昆明湖两部分组成。各种形式的宫殿园林建筑3000余间,大致可分为行政、生活、游览三个部分。

颐和园自万寿山顶的智慧海向下,由佛香阁、德辉殿、排云殿、排云门、云辉玉宇坊,构成了一条层次分明的中轴线。山下是一条长700多米的“长廊”,长廊枋梁上有彩画8000多幅,号称 “世界第一廊”。长廊之前是昆明湖。昆明湖的西堤是仿照西湖的苏堤建造的。万寿山后山、后湖古木成林,有藏式寺庙,苏州河古买卖街。后湖东端有仿无锡寄畅园而建的谐趣园,小巧玲珑,被称为“园中之园”。

颐和园主要景点有苏州街、万寿山、四大部洲、智慧海、佛香阁、宝云阁、排云殿、颐和园长廊、昆明湖、画中游、听鹂馆、谐趣园、乐寿堂、大戏楼、玉澜堂、仁寿殿、东宫门、清晏舫、文昌院文昌阁、十七孔桥等。

颐和园石舫

7. 圆明园

圆明园:是清代大型皇家园林,它坐落在北京西北郊,由圆明园、长春园和绮春园组成,所以也叫圆明三园 。占地面积3.5平方千米,建筑面积达16万平方米,一百五十余景,有“万园之园”之称。清帝每到盛夏就来到这里避暑、听政,处理军政事务,因此也称“夏宫”。

圆明园有以正大光明殿、勤政亲贤殿、九州清晏长春仙馆、碧桐书院等四十余景,可惜都被付诸一炬。现在在圆明园遗址公园还能看到恢复的缩小版遗址,但再也看不到号称万园之园的盛景,也让我们永远记住了:落后就要挨打。

圆明园遗址

8. 明清皇帝狩猎场所——南苑

南苑以现在的南海子郊野公园为主,是元、明、清三代的皇家苑囿,因苑内有永定河故道穿过,形成大片湖泊沼泽,草木繁茂,禽兽、麋鹿聚集。南苑又称“南海子”,元代是皇家猎场,史称“下马飞放泊”。“下马”,指离城里不远,骑上马,一会儿下马就到了。“飞放”,指飞鹰放狗,“泊”自然是指“海子”。皇太极进攻北京,遭到袁崇焕抵抗那次,就曾到南海子放马休兵,因为那里有水有草,并且将看守南海子的太监故意放走,让太监进城去诬告袁崇焕私通皇太极谋反。清代皇帝多次到南苑打猎和阅兵。

南苑主要是四座行宫,分别为旧衙门行宫(又称德寿寺,现地名旧宫), 南宫门行宫(现地名南宫),新衙门行宫(现地名新宫),团河行宫。现仅存团河行宫。

南海子郊野公园

另外,在清代皇家园林还称为“三山五园”,五园是指:圆明园、长春园、绮春园(三者合称圆明园三园)和畅春园、西花园(两者合称畅春园),三山是指:香山、万寿山、玉泉山。

三山:香山、万寿山、玉泉山

香山:即现在的香山公园,位于北京市海淀区买卖街40号,北京市区西北郊,占地188公顷,是一座具有山林特色的皇家园林。景区内主峰香炉峰俗称“鬼见愁”,海拔575米。

香山可谓是国内赏枫的鼻祖,其红叶驰名中外,也是我国四大赏枫胜地之一,北京香山每到秋天,漫山遍野的黄栌树叶红得像火焰一般,霜后呈深紫红色。这些黄栌树是清代乾隆年间栽植的,经过200多年来的发展,逐渐形成拥有94000株的黄栌树林区。

观赏此等美景有十处最佳点:玉华岫、看云起、森玉笏、双清别墅、蟾蜍峰、静翠湖、香炉峰、香雾窟、和顺门、驯鹿坡。绝佳处在森玉笏峰小亭,从亭里极目远眺,远山近坡,鲜红、粉红、猩红、桃红,层次分明,瑟瑟秋风中,似红霞排山倒海而来,整座山似乎都摇晃起来了,又有松柏点缀其间,红绿相间,瑰奇绚丽。

香山公园的红叶

万寿山:是明弘治七年(1494)孝宗的乳母助圣夫人罗氏在山前建园静寺,清初,曾作宫廷养马的草料场。乾隆十五年(1750)为庆祝皇太后六十寿辰于园静寺旧址建大报恩延寿寺。次年将山改名为万寿山。并将开拓昆明湖的土方按照原布局的需要堆放在山上,使东西两坡舒缓而对称,成为全园的主体。建筑群依山而筑,现存的是英法联军烧毁后慈禧重新建造的。从山脚的“云辉玉宇”牌楼,经排云门,二宫门,排云殿,德辉殿,佛香阁,直至山顶的智慧海,形成一条层层上升的中轴线。万寿山因在颐和园内,在此不作详细介绍。

落日下的万寿山

玉泉山:位于颐和园西五六里。这座六峰连缀、逶迤南北的玉泉山,在“山之阳”,它最突出的地方是“土纹隐起,作苍龙鳞,沙痕石隙,随地皆泉。因这里泉水,“水清而碧,澄洁似玉”,故此称为“玉泉”。明初王英有诗形容:“山下泉流似玉虹,清泠(音零)不与众泉同”。这座山也因此称为“玉泉山”。

乾隆皇帝非常欣赏玉泉山的景致,并总结出了十六景:廓然大公、芙蓉晴照、玉泉趵突、竹垆山房、圣因综绘、绣壁综绘、溪田课耕、清凉蝉窟、采香云径、峡雪琴音、玉峰塔影、风篁清听、镜影涵虚、裂帛湖光、云处钟声、翠云嘉荫。

玉泉山宝塔

标签: