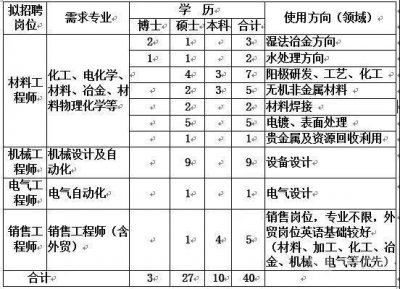

民国人物志:孙传芳

民国人物志:孙传芳

清末民初的中国,战火纷飞、风云激荡,一批乱世枭雄在枪林弹雨中崛起,成为独霸一方的大人物,他们以武力和谋略,左右中国的时局,在近代历史留下了极富个性的身影。

1

1885年4月的一天晚上,山东泰安,一个名叫下乔庄的小村子,伴随着响亮的啼哭声,一个男婴呱呱坠地。

这个孩子在家中排行最小,又是独子,自然深得全家宠爱,父亲给他取名孙传芳,意思是“传递香火,流芳百世”。

童年时期的孙传芳生活凄苦,7岁时因父亲去世,不得不随母亲辗转寄居于叔父和姐夫家中,在颠沛流离中,饱尝寄人篱下的艰辛。

1899年,随着其三姐的出嫁,14岁的孙传芳迎来了人生中第一次重要转折。

三姐夫王英楷不是个普通人,当年在甲午战争中,王英楷就因作战骁勇,深得清廷的赏识。后来,又加入了袁世凯的新军,就此成为了北洋军早期的骨干,他当时是袁世凯武卫右军中的执法营务处总办。孙传芳的三姐,虽然只是二房,但也算攀了高枝。

孙传芳并没有就此靠着姐夫混日子,他天资聪慧,又精明干练。所以王英楷很喜欢这个小舅子,经常教他为人处世的道理,王英楷可以说是孙传芳的第一个人生导师,在姐夫的言传身教之下,再加上王家这种典型的官场环境,也让孙传芳耳濡目染了许多交际、应酬、拉帮结派等官场方面的世故,这就为他日后投身军旅、角逐官场练就了本领。

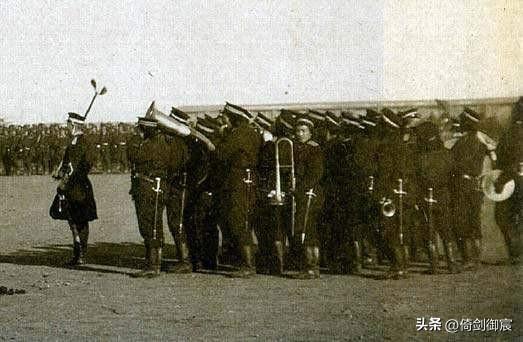

北洋军

1902年,在王英楷的帮助之下,18岁的孙传芳在北洋陆军练官营当了一名学兵,孙传芳自己聪明,又肯用功,所以成绩一直名列前茅。再加上上面有姐夫帮衬,所以他在军队里,可以说是如鱼得水。

投身军营仅仅三个多月,深得上级赏识的孙传芳,就得到了一个前往武备学堂学习的机会。两年后,成绩优异的孙传芳被武备学堂选中,去日本留学深造。

1908年12月,孙传芳从日本陆军士官学校毕业,在日本陆军联队实习了3个月后,于第二年3月返回中国,在其姐夫王英楷的引荐下,孙传芳效力于时任北洋陆军第二镇的第三协统王占元。

在孙传芳的军阀生涯中,如果说其姐夫王英楷帮其脱离了困境,免受了饥寒之苦,并为他的将来奠定了基础,指明了方向的话,那么王占元就是为孙传芳的前程点亮了明灯,在王占元的提携下,孙传芳开始了他的发迹之路。

民国之初,北洋军阀势力开始向长江流域延伸,王占元率北洋第二师进驻湖北,兼任湖北军务帮办。

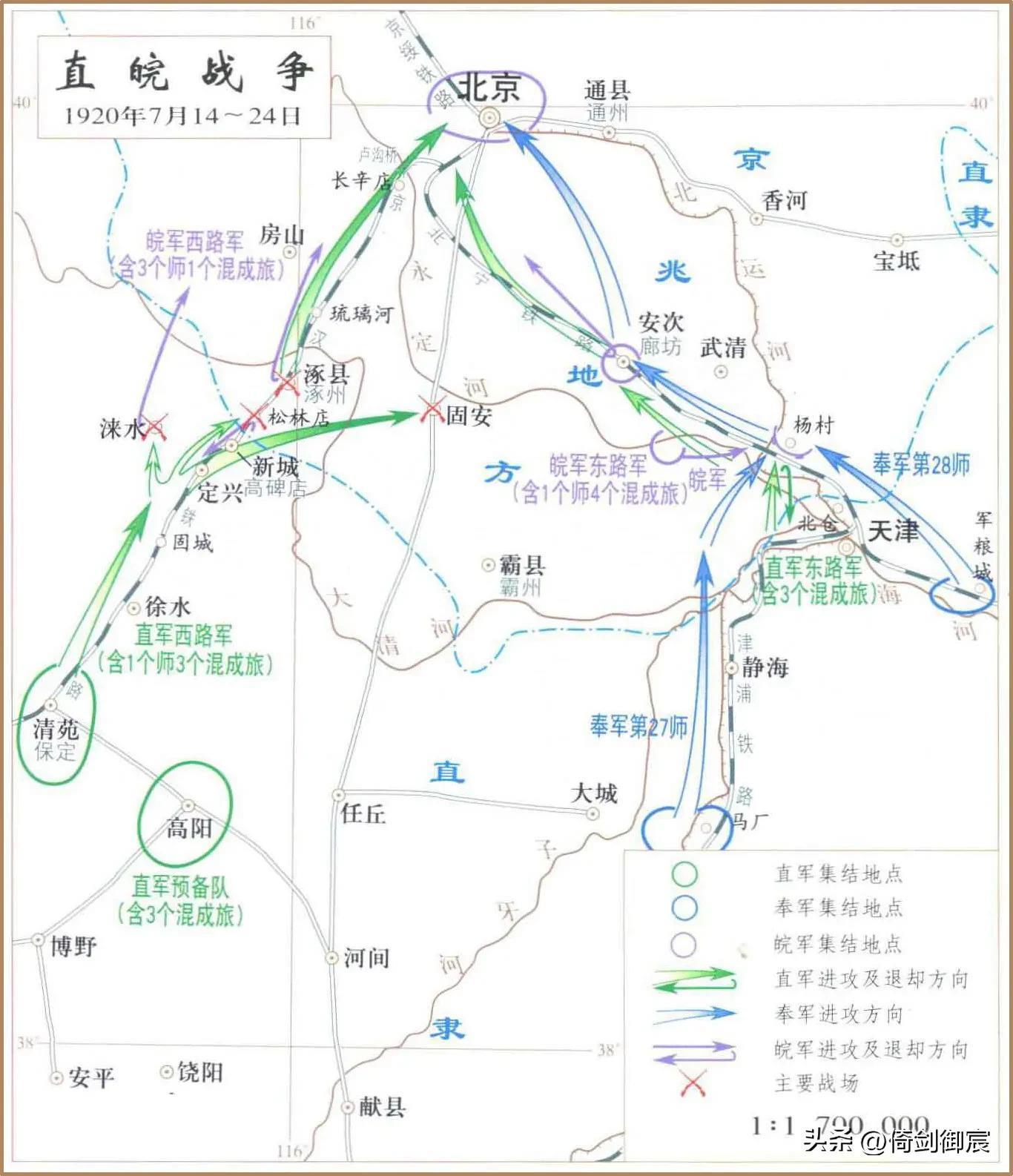

王占元提升孙传芳为第六团团长,1916年王占元出任湖北督军,孙传芳也一年一个台阶,相继出任第三旅旅长、第二十一混成旅旅长、湖北暂编第一师师长。1920年6月,驻足湖北多年的王占元终于当上了两湖巡阅使。同年7月,直皖战争爆发,皖军战败,王占元秉承着直系首领曹琨的旨意,将皖系的长江上游总司令吴光新扣押武昌,以孙传芳代替,并由孙传芳改编皖系残余部队。

当时,吴光新的司令部设在汉口,他的目的就是要监视王占元,吴光新拥兵湖北,让王占元非常不满意,在一边虎视眈眈。孙传芳看到这种情况,向王占元献计,就是设鸿门宴来活捉吴光新,吴光新非常自负,收到邀请以后,不顾部下劝阻,贸然赴宴,结果就是束手就擒。他的部队群龙无首,乱做一团,很快就被王占元包围缴械,段祺瑞这个时候,也因为陷于战事之中,根本无力南顾,王占元得手后,就把吴光新手下的精锐部队和孙传芳的混成旅合编为第一师,立下大功的孙传芳就顺理成章地成为第一师的师长。

吴光新

2

直皖大战后,王占元在湖北的势力进一步扩大,孙传芳也在不久后被晋升为中将,就在二人春风得意之时,一个突如其来的事件发生了。

王占元一向以贪鄙闻名,因他肆无忌惮地以权谋私,克扣军饷,其部下爆发了宜昌、武昌两次兵变。湖南军阀赵恒惕趁虚而入,打响了湘鄂之战,时任十八师师长的孙传芳临危受命,冒着酷暑深入前线,与湘军整整战了8天8夜,阻挡了数倍于己的湘军,但8天之后,孙传芳却出人意料的撤下前线军队,湘鄂之战也因此急转直下,王占元见大势已去,被迫于8月7日通电辞去职务,带着万贯家财黯然离开武汉。

王占元

孙传芳撤出战场,第一是为了保存实力。这是所有军阀的共同特点,他们都知道一点:有枪就有权。都非常看重自己的实力,这个时候孙传芳的部队打了八天,伤亡比较大。为了保存实力,他要撤退。

第二是为了权力。吴佩孚和王占元之间有很深的矛盾。所以这次湘鄂之战中,吴佩孚打着“援鄂不援王”的算盘,他是典型的坐山观虎斗。孙传芳非常敏锐意识到了这一点,王占元虽然对他有知遇之恩,但这个时候大势已去,为了自己的大好前途,那只能另投靠山。

王占元通电下野后,8月12日,吴佩孚被任命为两湖巡阅使。吴佩孚来到武汉上任,吴佩孚的到任,让湘鄂之战有了转机。不久后吴军攻下岳州,以胜利之师与湘军签订停战协议。

吴佩孚的到来,稳定了湖北的局势。面对这个新来的顶头上司,孙传芳表示愿意接受吴佩孚的调遣。1921年5月,吴佩孚赢得了第一次直奉战争的胜利,直系独霸北方。踌躇满志的吴佩孚准备以直系实力重组中央政府,准备日后武力统一全国。

他思虑再三,认为只有打出“恢复法统”的旗帜,才最为有利。孙传芳秉承吴佩孚的意志通电全国,表示赞成恢复法统,充当了吴佩孚营造舆论的急先锋。孙传芳为自己打一张精彩的政治牌。这一次通电,使得他从一个小小的地方实力派,成为举国瞩目的政治人物。为他日后辉煌的军政生涯,积累了一定的资本和名望。

而且借此机会他也为吴佩孚另立政府,改造政局,立下了第一大功。进一步赢得了吴佩孚的赏识。

3

1922年年末,福建发生政变。当地军阀李厚基被赶出了福建。直系为了抓住机会,控制福建,使其成为统一两广的根据地。直系立即命令孙传芳为“援闽”总司令,发兵攻取福建。孙传芳听到这个消息,喜出望外,他知道自己机会来了。

李厚基

当时的福建,局势错综复杂。是群雄争夺的一个焦点,福建的战略地位非常重要,是“武力统一”南方的要塞基地。在福建,孙传芳南可以抗击广东的孙中山政府,北可以抵挡浙江的皖系军阀卢永祥。对于善于投机钻营的孙传芳来说,乱局之中的福建,更是一个绝佳的发迹之地。

他背靠直系这颗参天大树,多方联络,既结交外援,又积极备战,可以说是合纵连横。借此机会又借助福建地方的富饶。不断扩大自己的力量,击破敌对势力,这样逐步走向了他人生权利的顶峰。

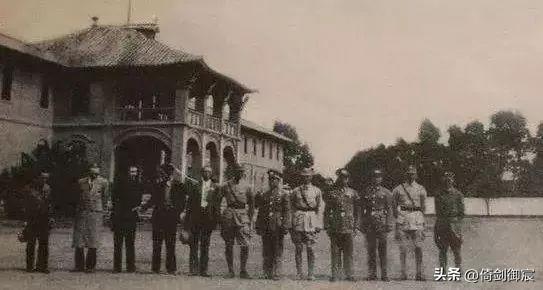

与孙传芳一同受命援闽的,还有他当年留学日本的同学,陆军第12师师长周荫人。此时投入福建的直系大军实力已远远胜于福建帮办王永泉。在权衡利弊之下,王永泉不得不暂时与周、孙妥协,复电欢迎二人入闽。

就这样,孙传芳依靠直系军阀的强大实力,以兵不血刃的方式进入了福建。孙传芳成为福建军务督理,周荫人任闽北护军使。

这个时候福建的实权是被王永泉把持着。虽然孙传芳名义上是福建的督理,但他的政令,很多都受到王永泉的掣肘。当时有个说法,闽人“认王不认孙”。也就是说福建人买王永泉的账,不买孙传芳的账。

另外王永泉占领的是福建的富饶地区,他靠收鸦片税,回笼了大量的钱财,而孙传芳在福建财政拮据,有一段时间连他的督署开支也难以维持下去。王永泉仗着财力和兵力不把孙传芳放在眼里。孙传芳下定决心,要扫除王永泉这块绊脚石。

在驱逐王永泉的过程中,孙传芳充分展示了他狡猾的一面。他先是公开表示自己要奉命率兵进入江西,无意在福建继续发展。这样使王永泉放松了警惕,随后等到孙传芳的军队走到福建西部时,突然杀了一个回马枪。和周荫人合力,把毫无准备的王永泉打了个措手不及。把王永泉的势力彻底赶出了福建,福建的军政大权,从此就有孙传芳和周荫人共同主持。

周荫人

福建政局很快恢复了稳定,但斗争并没有结束。精于事故的孙传芳很清楚,他和周荫人两人看似兄弟齐心,一团和气,能为驱逐王永泉通力合作,但当大敌不复存在时,两人的同盟就不再牢靠了。事实上,周荫人也不甘心受到孙传芳的节制。为了避免和义弟刀兵相向,孙传芳并未在表面上流露出对周荫人的不满,反而多方忍让。并多次向曹琨,吴佩孚称述周荫人援闽以来的卓越战功,以表示自己愿意承担福建的边防事务,将督理之位让于周荫人。

孙传芳请辞可以说是经过深思熟虑之后的一招妙棋。一方面,他去管理福建的边防事务,实际上是未雨绸缪。他的目的是为了为以后图谋浙江做准备,浙江和福建是相邻的,福建实际上是孙传芳进攻浙江的一个根据地和跳板。他早在刚到达福建之初,就打好了这个如意算盘,要把福建作为入主浙江的后方基地。

另一方面也可以处理好同周荫人的关系。毕竟一山难容二虎,二虎相争,必有一伤。如果同周荫人相斗那么肯定被其他人渔翁得利。同周荫人搞好了关系,自己以后图谋浙江的时候,就没有后顾之忧了。

4

浙江方面的机会很快就来了。1924年6月,被逐出福建的王永泉残部逃窜至浙江,被皖系军阀卢永祥收编。当时的江苏督理直系军阀齐燮元早就对卢永祥盘踞下富庶的上海地区垂涎三尺,借机征得曹琨、吴佩孚的同意。准备对浙江的卢永祥下手,江浙战争一触即发。而在福建方面,孙传芳敏锐地意识到这是一个趁人之危,坐收渔利的好机会。于是开始向闽北大举调兵。于9月25日一举攻占了杭州,然后乘胜追击,与齐燮元部夹击卢永祥部于松沪。卢永祥只得通电下野,至此将这场战争告一段落。

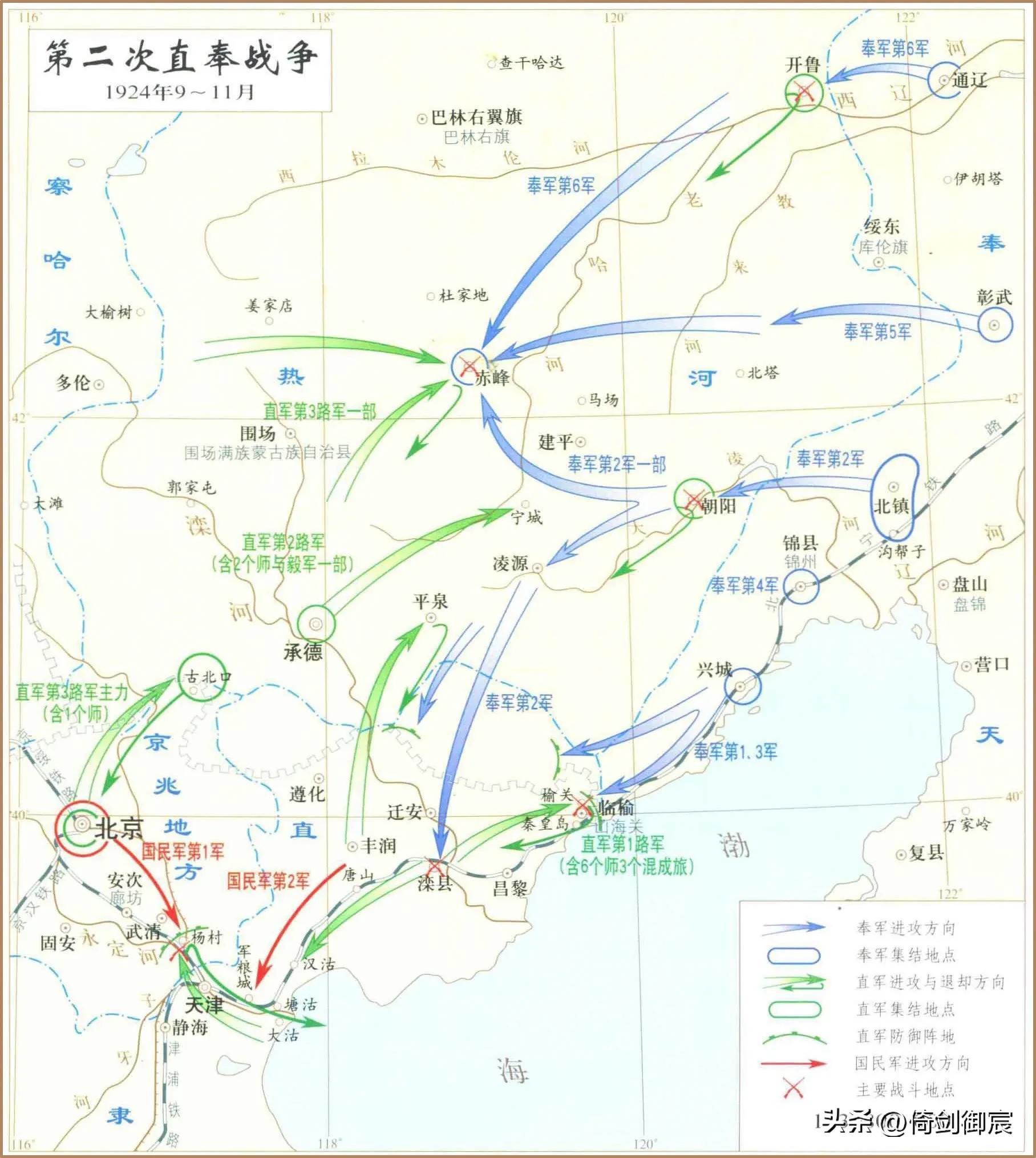

江浙战争的爆发虽然为孙传芳扩充势力,抢占地盘带来了机会。但也宣告了直系吴佩孚“笼络浙、鲁稳定长江,全力讨奉”战略的破产。这场战争刚刚爆发,吴佩孚就预感到凶多吉少,事情的发展果不出其所料。江浙战争的第二天,张作霖就增兵山海关和热河,发动了第二次直奉大战。

让吴佩孚没有想到的是,此时的奉军早已不是第一次直奉大战时,不堪一击的部队。现在训练有素,武器装备也远远超过了直系的正规军。此时的吴佩孚只好派专人向孙传芳寻求帮助。可是老奸巨猾的孙传芳,刚完成江浙战事,“取浙”的目的已经达到,哪肯自耗实力,去真心出兵帮助吴佩孚。所以他仅仅派了一个团,去探听虚实,并随即返回。

齐燮元也没有派一兵一卒援助吴佩孚。第二次直奉战争,以吴佩孚的失败告终。但张作霖并不满意这些战果,命令大军继续南下。

奉军的南下,表面上是张作霖想为卢永祥报仇,实际上是想趁着胜利扩大地盘,占领江浙地区。对于刚刚成为东南一霸的孙传芳来说。当然是个极大的威胁,孙传芳进行了一系列的活动。

第一,他倡导成立浙、苏、皖三省的军事同盟。在军事上,进行紧锣密鼓的准备。

第二,他奔走于安徽、江西、福建、河南等地。联络反奉系的势力。

第三,为了解决南方的后顾之忧,孙传芳又和国民党联络示好。

第四,孙传芳为了能够更加有效的打击张作霖,他拉出吴佩孚,来壮大自己的实力。

经过半年多的努力,孙传芳四处联络反奉的势力已经基本成型了。从这点可以看出,孙传芳的政治韬略是相当高明。

孙传芳

1925年10月15日,孙传芳通电,就任皖、赣、苏、闽、浙总司令,并下达进攻上海的命令,奉军的将领已在上海搜刮够了民财,无心与孙部恶战,只是迅速撤退拼命北归,经过不到一周的时间,奉军已被赶至徐州以北,孙传芳本人有没有料到,奉军如此不堪一击。

一瞬间,东南的半壁江山就被联军占领,于是他萌发了更大的野心,让自己成为吴佩孚以外的另外一个直系巨头。

就在孙传芳成立五省联军,讨伐张作霖的时候,吴佩孚依靠自己的实力和声望,成立了十四省讨贼联军司令部。

吴佩孚一方面告诉孙传芳,即使你做了五省联军总司令,但你这五省还是在我十四省的范围之内,我才是直系最大的统帅。最根本的是他成立这个司令部,想借讨奉名义东山再起,等自己羽翼丰满以后,再进攻在第二次直奉大战中,捅了自己一刀的冯玉祥。所以吴佩孚表面上,是讨伐张作霖,实际上,他在暗中谋划联奉反冯,在直系的大阵营里,就出现了两种声音,一种是吴佩孚的联奉反冯,第二是孙传芳的联冯反奉。

孙、冯组成联军,尽管反奉联军内部并不团结,但冯玉祥强大的军事力量还是牵制了张作霖,为孙传芳占领徐州创造了有利条件,10月27日,孙传芳以总司令的名义将五省联军编成13路部队,经过激战,击败了奉系张宗昌部,生擒四十七旅旅长施从滨,孙传芳被胜利冲昏了头脑,将其枪毙并斩首示众,他万万没想到,将为这次杀戮的行为付出生命的代价。

孙,冯

1925年11月7日,孙传芳率领联军进驻徐州,部队达15万人,至此,江南五省不再有奉军的一兵一卒。

孙传芳攻占徐州之后,更加的不可一世,11月25日,在南京召开的军事会议上,孙传芳宣布正式成立五省联军。自任总司令,兼任江苏总司令,并大肆分封各省最高军、民长官,同时,拉拢江浙一带的名流士绅为顾问,俨然将东南五省是为了自己的独立王国,至此,孙传芳攀上了其政治军事生涯中的巅峰。

5

孙传芳在三年之内实现了由鄂入闽、由闽入浙、再由浙入苏,席卷了安徽、江西独霸五省,虽然吴佩孚发起了十四省联盟,但论实力此时已无法在辖制孙传芳,因此,在这一时期,东南实际统治者和直系军阀中最有实力的首领非孙传芳莫属,可惜“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,高潮的到来,也预示着谢幕的日子不远了。

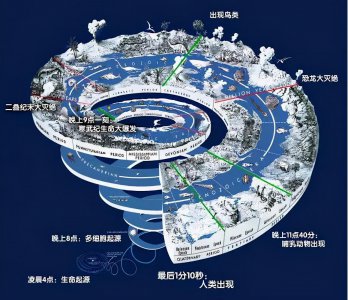

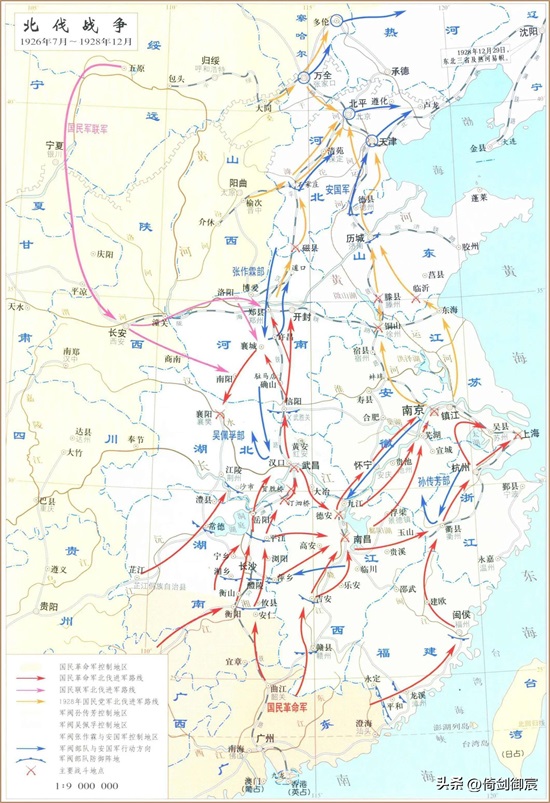

时间转瞬来到1926年,历史上浓墨重彩的北伐战争,在这一年拉开了序幕。

1926年夏天,南方国民革命军在广州誓师北伐,当时吴佩孚正在南口与冯玉祥的国民军大战,南北难以兼顾,遂命“护湘军”采取守势,将希望寄托在了孙传芳身上,希望他攻打广东,配合湘军夹击北伐军。当时,吴佩孚心急如火,屡屡催促孙传芳出兵,而孙传芳却在南京和一帮名流士绅酌酒小聚,一副饱览如画风景,不顾湘水怒潮的样子。

孙传芳有着自己的如意算盘。第一,在上一次联军讨伐张作霖的作战中,他与吴佩孚在策略上有明显的分歧,这次他不愿意再和吴佩孚合作。

第二,孙传芳不是吴佩孚的嫡系部队,所以他当上五省联帅之后,不想再受吴佩孚的管辖和节制。

第三,孙传芳并不满足于五省的地盘,他对两湖地区早已垂涎三尺,但是两湖地区是吴佩孚的地盘,作为老部下直接去抢,显然是不仁不义,师出无名。如果让北伐军在那把吴佩孚打倒,自己再出手从北伐军手里把两湖地区夺回来,那就是另外一回事情了,不但师出有名,而且名正言顺。

总的来说,孙传芳的策略就是让吴佩孚和北伐军,在两湖战场上打的两败俱伤,自己坐山观虎斗,之后再出来收拾残局,坐收渔翁之利。

吴佩孚从两湖败退至河南,孙传芳见吴佩孚败局已定,再作视不动,必将贻误战机,于是下令出兵迎战,当时,孙传芳部署在江西的部队,无论从数量,装备和后勤供给上都占尽优势和先机,但他万万没想到的是,自己的部队在国民革命军面前,节节败退。9月10日至19日,士气旺盛的革命军相继占领了赣州、宜春和南昌。

随后,北伐军又三战三捷,不仅让孙传芳元气大伤,而且还打乱了他整个的战略部署,孙传芳在江西的十几万大军,至此土崩瓦解。北伐战争之前,孙传芳在直系军阀中最有实力,占据富饶的东南五省,粮食充足,兵强马壮,无论从人力,物力,财力方面,都要远远强于北伐军,可就在短短两个月时间内,孙传芳的大军就灰飞烟灭,开始了它的覆灭之路

孙传芳的失败,主要是三个方面的原因。

首先是,贻误战机,在北伐战争初期,他想鹬蚌相争,渔翁得利。抱着这种投机的心态,他以前是屡屡得手,吴佩孚和北伐军进行生死较量的时候,孙传芳在一边坐山观虎斗,如果孙传芳能迅速集中兵力,从侧面攻击北伐军,有一定的可能占领两湖地区。

其次,孙传芳在指挥上有严重的错误,在战争初期,他根据错误的事实,制定了错误的计划,过于自信,没有能够因地制宜,及时的调整计划。一意孤行,结果导致了战场上的一系列失败。

第三也是最重要的,孙传芳在江西失败,最根本原因是由军阀反动腐朽的本质决定的。历史潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡,北伐军北伐的对象就是吴佩孚,孙传芳和张作霖三大军阀,但是三大军阀之间,却相互猜忌,勾心斗角,谁都不真心实意的结成联盟,最终必然被代表历史潮流的北伐军各个击破。

6

1927年北伐军占领南京,这次孙传芳的地盘都落到北方军手里,走投无路的孙传芳,投靠了老对手张作霖。不久,北伐军开始讨伐最后的北洋军阀实力派张作霖,在战争中投靠张作霖孙传芳受到了蒋介石、冯玉祥部队的重创。

同年6月4日,张作霖在皇姑屯被炸身亡,孙传芳在胶州的残部被阎锡山收编。至此孙传芳的部队被全部收编,他本人成了无军队、无地盘的光杆司令,只好跟着张学良去了沈阳。

皇姑屯

1928年12月29日,张学良通电全国宣布“东北易帜”,使得北京国民政府土崩瓦解。孙传芳想借助东北军东山再起的野心,没有得逞,1931年“九一八”事变后,无计可施的孙传芳,只好退隐天津。

当时,同样居住在天津的原皖系国务总理靳云鹏,劝他皈依佛门,借以超脱凡念,孙传芳经过再三考虑,欣然答应与靳云鹏共同出资,创办天津佛教居士林。

整日虔诚诵经膜拜的孙传芳,他早就没有了立地成佛的机会,自己的生命将在亲手创办的居士林内宣告结束。

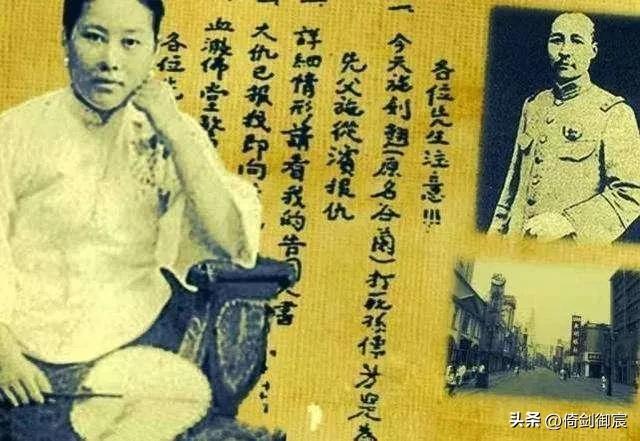

之前第47旅旅长施从滨被孙传芳所杀,当时军阀之间作战一般是不下死手的,一般是被抓以后通电下野、解除兵权。施从滨见到孙传芳后主动举手行礼,他没想到会被孙传芳处决,而他死之后,还把他的头颅挂到蚌埠车站,施从滨有个女儿叫施剑翘,他在得知父亲的死讯之后,发誓报仇。

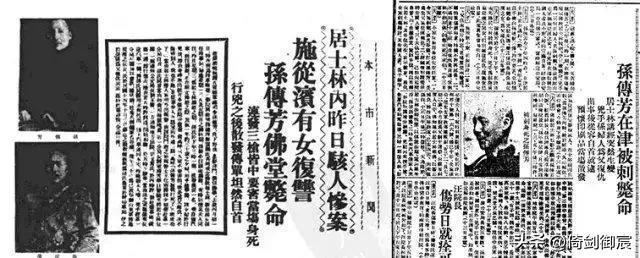

1935年11月13日,经过周密的计划和准备,施剑翘在佛堂上,用手枪向毫无防备的孙传芳连开三枪,孙传芳当即死亡,终年51岁,这天正好是施从滨被害十周年的忌日,威震一时的五省联军总司令,就以这样一种意料不到的方式结束了自己的一生。

报纸消息

孙传芳的经历可以概括成八个字,投机、暴发、反动、速亡,他充分利用旧军阀势力瓦解和重组的机会,投机暴发。当革命力量向他挑战时,他的反动本质注定他只能以失败退出时代舞台。他残暴的个性,又使他以被刺杀的偶然方式结束了生命

也许历史潮流的大起大落,总是激荡出众多偶然的浪花,而这些浪花背后,却隐藏不可阻挡的历史必然。

标签: