揭秘挺进大别山之战:解放战争史上神来之笔下的危机重重

揭秘挺进大别山之战:解放战争史上神来之笔下的危机重重

1947年8月,刘邓大军挺进大别山,这一在后来被称为“解放战争史上神来之笔”的战役,在当时付出了巨大的代价。

即使到了如今,也有人疑惑不解:在1947年6月底,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军主力南渡黄河转入战略进攻之前,这支部队明明是全军几大野战军里最先出彩、战绩颇佳的一支,特别擅长大量运动歼敌,能打较大规模的战役。可就因为让他们挺进大别山,这支部队直接减员过半,12万军力只剩6万,直接导致在后面的战役中战斗力大打折扣。

在整个淮海战役中,堂堂中原野战军,歼敌数量只占全部歼敌数量的五分之一,实际上就是在给粟裕指挥的华东野战军打下手。

为什么要付出如此惨痛的代价,而不让刘邓大军留在中原与华东野战军互相配合歼敌呢?

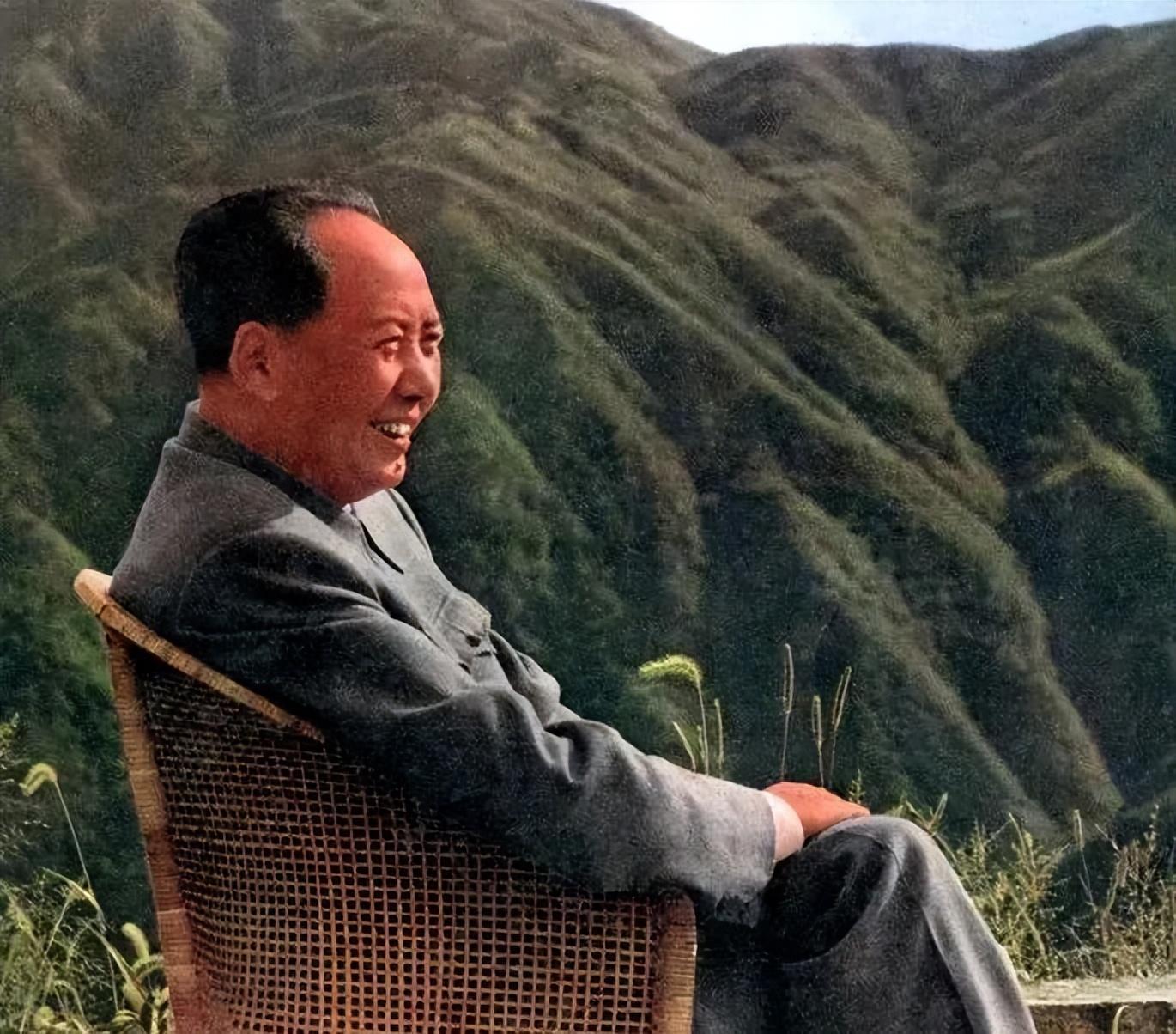

今天,就让我们穿越历史的层层迷雾,重新分析一下当年的局势,也再次感受毛主席伟大的战略前瞻思想。

困境

我们先说一说,刘邓大军在大别山遭遇了怎样的困境。

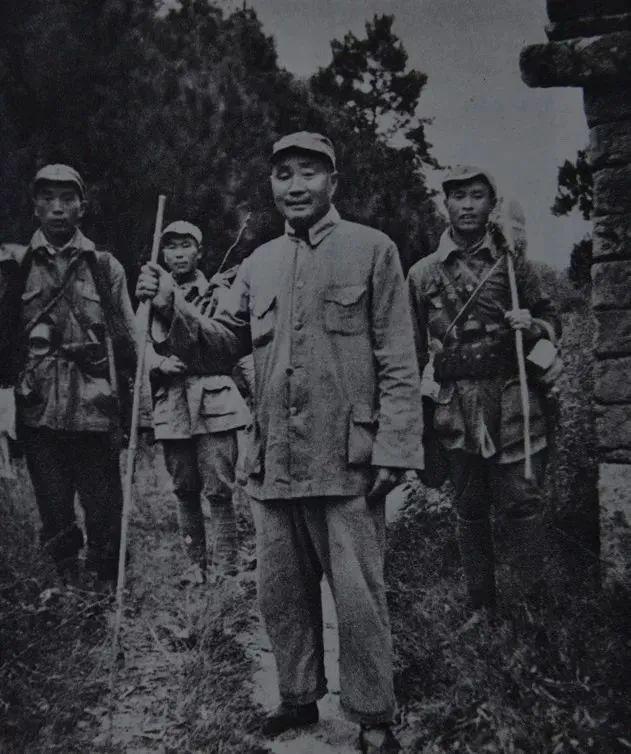

首先就是南下问题。晋冀鲁豫野战军,原本是在中原打转转的,在内线歼敌有生力量的。在接到命令后,不得不兵行险招在敌人的围追堵截下强行南下。南下是有专门的方向的,这比带着敌人打转转可难多了,敌军可以做充足的准备去包你的饺子。

但更艰难的问题,还在后勤。

原本大别山算是我方的老根据地,红四方面军就是从这里走出去的。但时过境迁,在白崇禧所统领的桂系军队扎根大别山多年的情况下,当地百姓不敢也没有能力提供任何帮助,这就直接切断了我军的补给。

而白崇禧在当时也算是个多谋善断的名将,虽然在日后的解放战争我们打败了他们,但不能简单地从结果倒推过程。以具体情形来看,白崇禧的桂系军在大别山给刘邓大军造成了充足的麻烦。

桂系军队号称“狼兵”,这个称呼不是拿来吓人的,而是真真实实战斗力很彪悍,刘邓大军遇上桂系军队,几乎是十战九败,还丢失了很多重武器。而且别忘记,那个时候国民政府还是名义上的中国统治者,也就是说地方武装也是归他管的,多如牛毛的地方武装也对刘邓大军产生了不小影响。

前因

那么,中央究竟是出于一种什么样的心态,才让刘邓大军宁愿冒着如此惨重损失,也要下令他们直直挺进大别山呢?

这里就要说到解放战争的性质了。在很多人印象中,我们的解放战争一路都打得很顺利,三大战役摧枯拉朽地打垮了国军的主力部队。但要知道,刚开始,其实战争大多数都是在解放区内打响的,那段时期也是国军的全面进攻阶段。

我们虽然仗打得很漂亮,打赢了,但代价是解放区的经济情况被破坏殆尽。

打仗,在没办法一波平推的情况下,说白了就是打后勤、经济,如果按照当时的情况下去,说实话我们是耗不过拥有全国大部分地区的国军的。

这也是刘邓大军打到中原去的原因。这是时势决定的,我们不可能一直在解放区被动挨打,只有加速主动进攻,才有可能占领新地区获得新的经济支持。

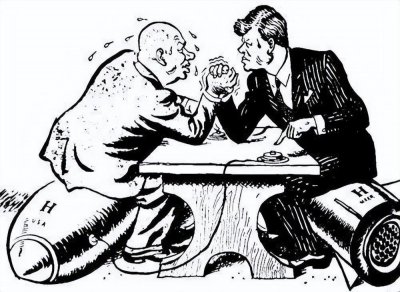

然而当时,我们还面临另一个重大危机,那就是国军一直在进攻陕北解放区和山东解放区。要知道,陕北解放区那时候是中央所在地啊,已经快被逼到弹尽粮绝了,山东解放区也危机重重。所以毛主席在刘邓大军已经到达中原的情况下,还毅然决然下令他们挺进大别山,原因无他,就是让刘邓大军去分担两个解放区的压力。

只要国军进攻两大解放区的兵力部分转移到大别山,我们就能缓一口气,腾出手来,进行全面反攻。

后来的事实也证明,正因为给了我们反攻的机会,解放战争才最终获胜。

运气

其实,回顾历史,我们不难发现,挺进大别山是一次豪赌。因为一旦蒋介石选择只用原有部队追击,不过多投入兵力,那么不仅刘邓大军白白损失,两个解放区面临的险情也不能缓解。

事实上,白崇禧就曾多次建议,不宜调兵,对于刘邓大军拖住即可,当务之急,还是收拾了陕北和山东的解放军。

然而,战场形势纷乱,由于刘伯承只用20天就在羊山集消灭了国民党整编六十六师,也令蒋介石对刘邓大军的战力有了错估,认为非增兵不可,没有采纳白崇禧意见,才让两大解放区终于脱离险境。

可以说是运气,也可以说是时也命也!

标签: