中国的封建社会

中国的封建社会

如果用“封土建国”来理解“封建”的含义,那么中国古代社会与欧洲、阿拉伯甚至日本的国家政治结构与社会形态有很大的不同。

西欧的封建制度由领主、封臣和采邑三大元素构成。领主是拥有土地的国王与贵族,封臣是拥有领主所分封给他们土地的人,而这些分封出的土地就是采邑。

封臣得到领主的采邑之前,要向其宣誓效忠,承诺为领主战斗,向领主进贡财物,作为对领主给予采邑的回报,这是领主、封臣和采邑之间的责任与关系的基础。这和中国西周的分封制有很多相同的地方,但是欧洲的封臣的封臣不会买领主的帐,他只对分封他土地的人效忠。

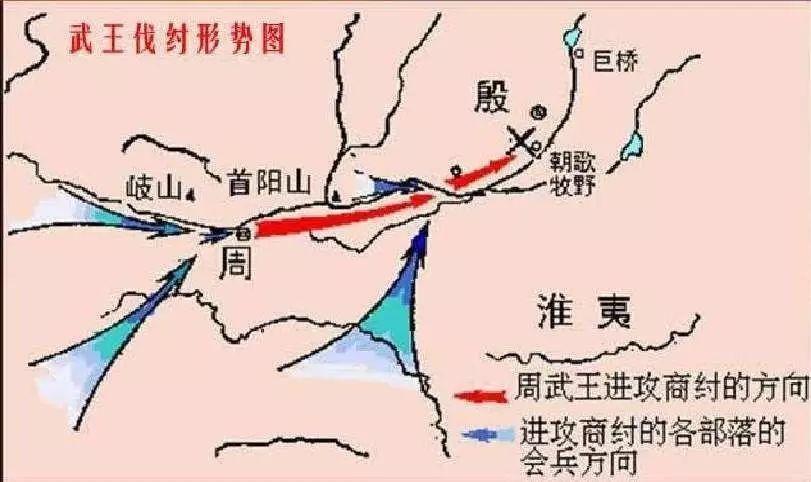

夏商两代与西周不同,夏族人和商族人用武力征服了包括西周人在内的其他部族,让其进贡财物,尊奉他们为夏王或者商王。姬发会盟其他诸侯伐纣成功后,就成为周武王了。欧洲的查理曼大帝武力统一欧洲后,后世子孙分家建国。

周武王进行了第一次分封建国,原因有三:一是为了安抚殷民,同时加以监视;二是进行武装移民,藉此扩展势力;三是笼络人心,以巩固周朝的统治。

周武王灭商后,退出殷都,封纣王的儿子武庚到那里,继续管理商的遗民,但在殷的附近,分封自己的三个弟弟管叔、蔡叔和霍叔,监视武庚,称为"三监";周武王定都于镐京后,又分封亲属和功臣为诸侯,这些封国大多数集中于黄河南岸。

西周建立两年后,周武王就死了。他的儿子周成王年幼继位,周武王弟弟周公旦"摄政"。三监不满,散布谣言,说周公会对成王不利,又怂恿武庚共同起来叛乱,史称"三监之乱"。

周公亲自领兵东征平叛三监后,在洛阳营建东都,把参加武庚叛乱的"殷顽民"迁到那里,又派驻重兵监管,将洛邑作为统治东部地区的政治和军事中心,周公旦第二次分封建国。

一、鲁。周公旦的儿子伯禽伐淮夷、徐戎,遂封于鲁。

二、齐。封姜太公的儿子丁公于齐。

三、卫。封康叔于卫,得殷民七族。

四、宋。封微子启于宋。

五、晋。封唐叔于夏墟。

六、蔡。封蔡仲于蔡。

七、东都。周公经营洛邑为东都,置殷顽民。

其目的有三:一、分化殷地遗民,防止殷民再次起来叛变;二、巩固周朝的统治,作为王室的屏藩;三、扩大统治范围,加强对地方的控制。

周初第二次封建的内容主要包括:把殷人旧地分封为宋、卫二国,以方便统治;大封亲属和功臣,作为王室的屏藩;周公特意把第一次封建的一些封国向东移,部分更远至东方海边,藉此扩大统治范围,并将殷人的封国包围其中,以防其再生叛乱。周武王和周公总共分封70余国,其中姓姬的诸侯占了53个,可见周初两次的大封建,所分封的诸侯多数是周王的同姓子弟,其次才是功臣。在封建制度下,周王又称为"天子",具有高高在上的权威,分封诸侯的作用,就是要他们作为中央的屏藩。此外,诸侯的爵位,分为公、侯、伯、子、男等五等。诸侯必须服从天子的命令,向天子交纳贡品,定期朝见天子,并带兵随天子作战。

宗法制度。西周还建立了一套宗法制度,配合和维系封建制度的发展。宗法制度规定天子、诸侯等职位,只有"嫡长子"才有资格继承,其他儿子则被分封为次一级的职位,即诸侯、卿大夫或士。这两种制度紧密结合起来,进一步巩固周朝的统治。

封国与郡并行的西汉。西汉建立之初,汉高祖把七个协助他对抗项羽的功臣封为异姓王(与皇室不同姓氏的诸侯王);后来用谋反的罪名或其他办法削平了这些封国,改封皇室子弟于七王旧地。至于其他地方,则仍采用秦代的郡县制。这种"郡国并行"的情形,使诸侯王国对中央构成威胁,埋下了西汉政治危机的伏线。

汉文帝、汉景帝统治期间,经济得到恢复和发展,民生改善,国家兴旺。但诸侯王势力日盛,渐渐日益骄横跋扈,汉景帝为了加强中央权力,实行削藩政策,引起了诸侯王的不满,于是导致吴、楚七国之乱的发生。汉景帝派将军周亚夫平息了叛乱,并且削减了诸侯王的权力,使他们成为只食俸禄的闲员,不再治理人民。从而,中央集权统治的根基更加稳固了。

汉武帝削减诸侯王国的势力。吴、楚七国之乱平息后,诸侯的权力已被削弱,不过他们仍拥有辽阔的领地,经济力量也很大。汉景帝死后,汉武帝承袭了其父的削藩政策,颁布"推恩令",容许诸侯把王国的土地分封给他们的子弟,使诸侯王的力量越分越小,势力大为削弱,从此"大国不过十余城,小侯不过十余里",不再对中央构成威胁。

明朝朱元璋也曾分封自己的儿子。但秦汉以后的中国是中央高度集权的郡县制国家。

标签: