到枫桥游寒山寺,终于知道香港俗语:“苏州过后无艇搭”

到枫桥游寒山寺,终于知道香港俗语:“苏州过后无艇搭”

香港等地的俗语:“苏州过后无艇搭”!明清时期,苏州有大量的漕船可供广东人搭载货物运往全国各地,过了苏州这个码头,机会就比较少甚至没有。过了“苏州”这个村就没有这个店!商家经常说的就是:走过、路过、千万不要错过。香港商人认为,要搭货最好是在苏州找船,过了苏州就不合适了。要把握住机会,稍纵即逝。

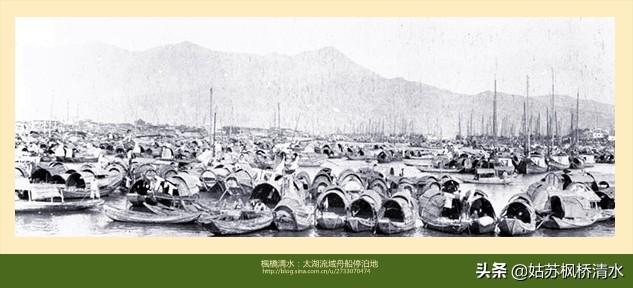

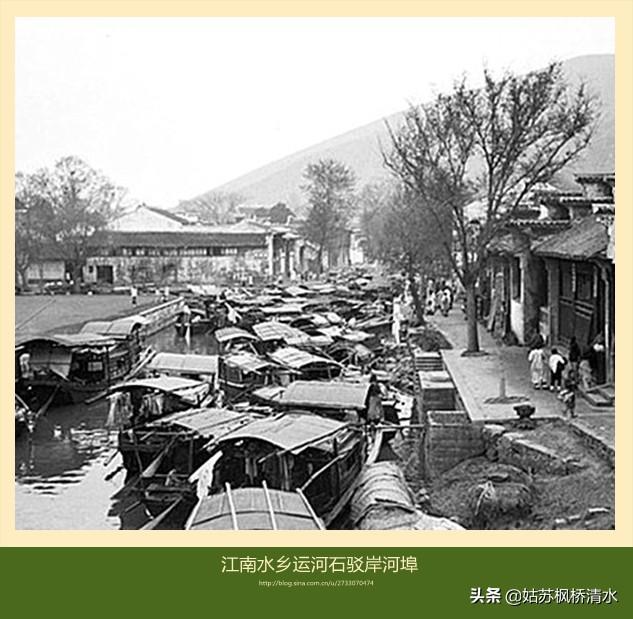

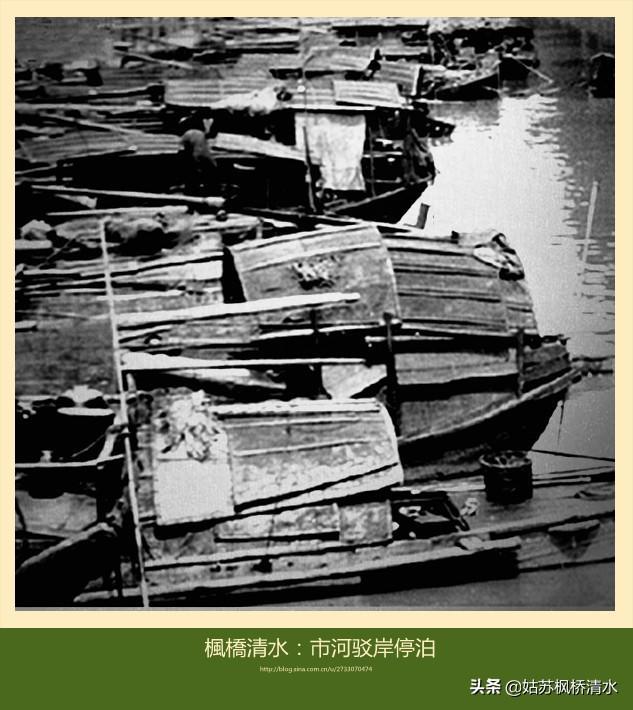

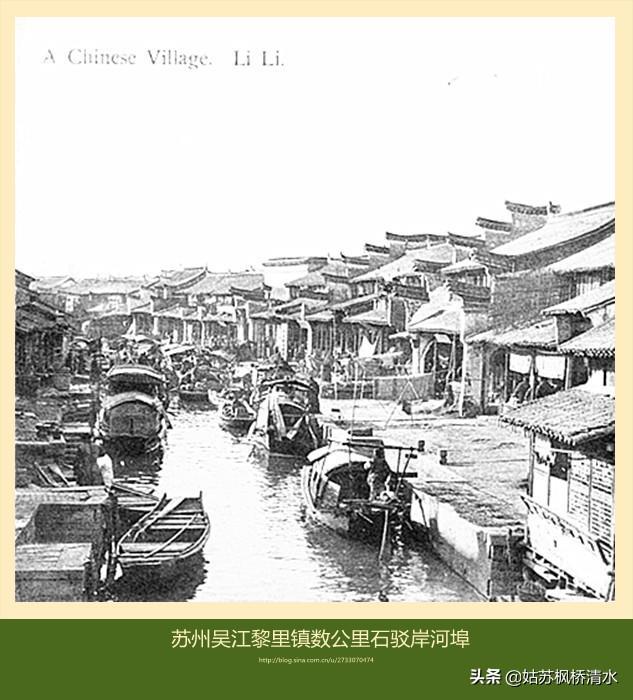

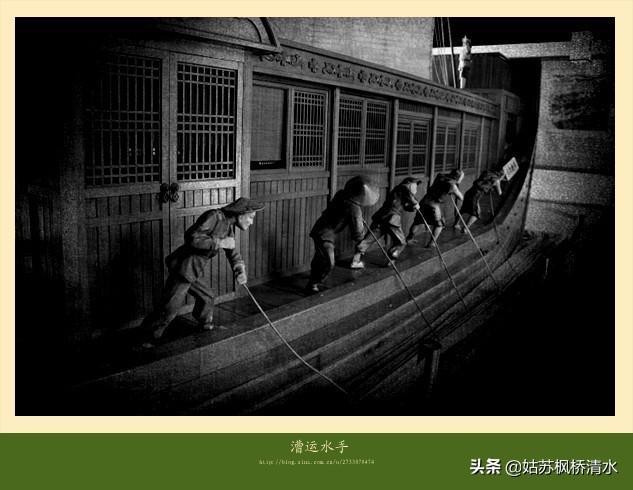

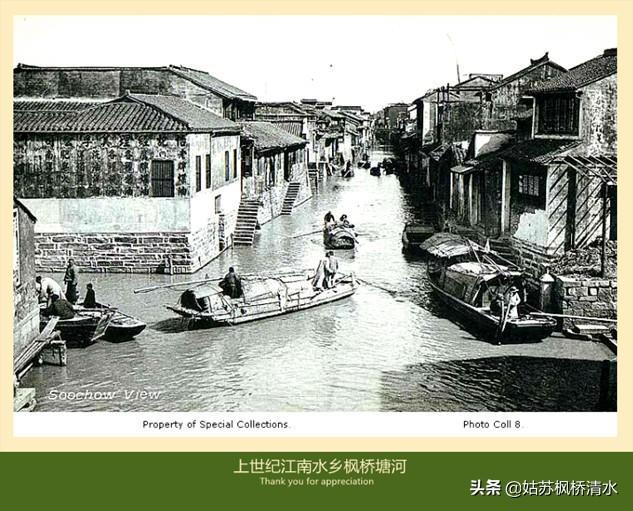

自古以来,太湖平原的交通工具是船。形式多样、功能丰富,是民众生活离不开的工具。每一个村落都是利用便捷的水运系统,与四边或更远的地方进行着多方面的交往。外界进入这里的村落也必须采用水上交通的运输手段。清代苏州城乡各类舟船已上万。费孝通在苏州农村调查:“几乎家家户户都至少有一条船。”

利用河流的自然力实现交通目的是人类最伟大的发明之一,其本质意义是突破了长途交通中人力或畜力的体能局限。水运具有运载量大、消耗少、成本低的优势。水运的发明不仅实现了人类走得更远的愿望,而且使得区域之间大规模运输物资成为可能和具有商业价值。

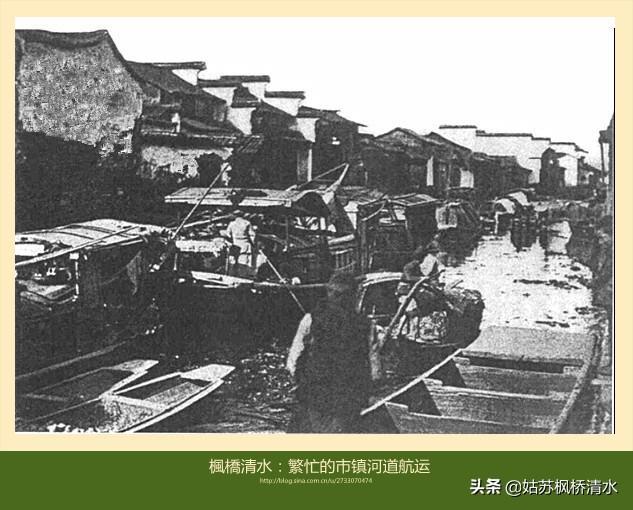

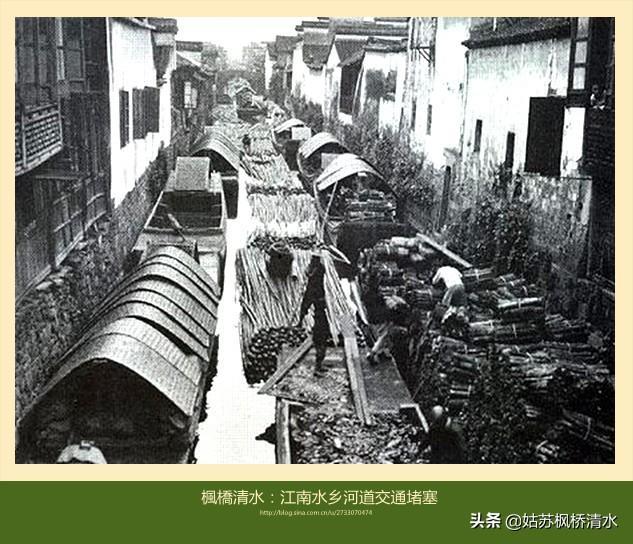

古代江南水乡市镇“归纳起来,主要有以下几种形态:一字形或带形市镇沿一条主要河道直线伸展而成,河道两边夹岸成市,构成一字形或带形的镇区形态;十字形两条河流交叉成市,形成十字形市镇;丁字形在一条直线市河中段分叉出另一市河,互相形成直角丁字形状;环状市镇位于环状河道中间,街市布局星环状。 ”航道,就是江南水乡的经济命脉!费孝通说:“在镇旁的河面上停泊着二三百条船,镇周围的农副产品都集中在那儿。”

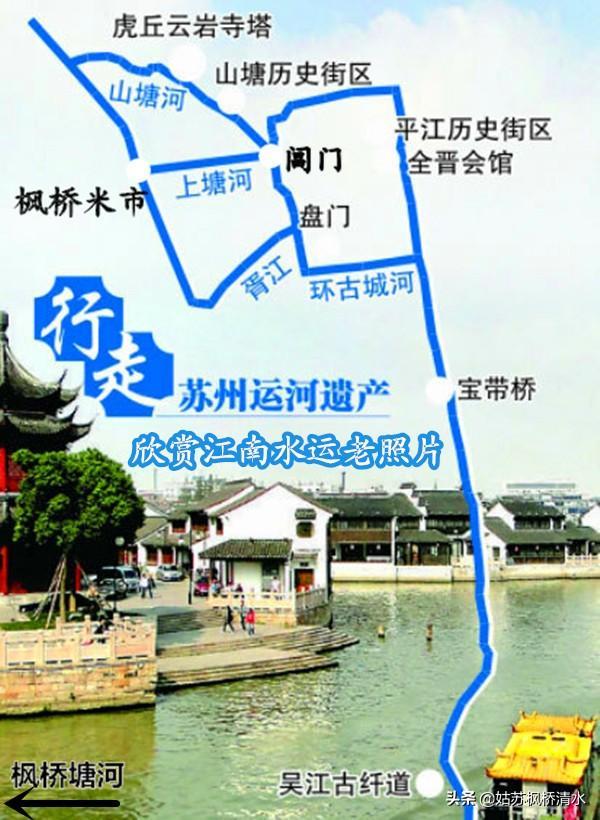

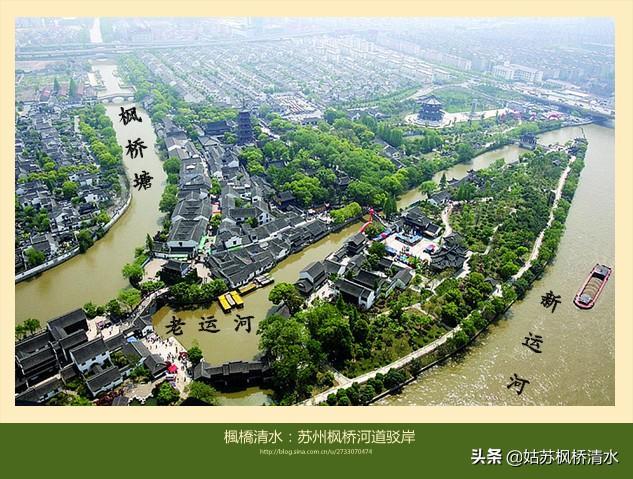

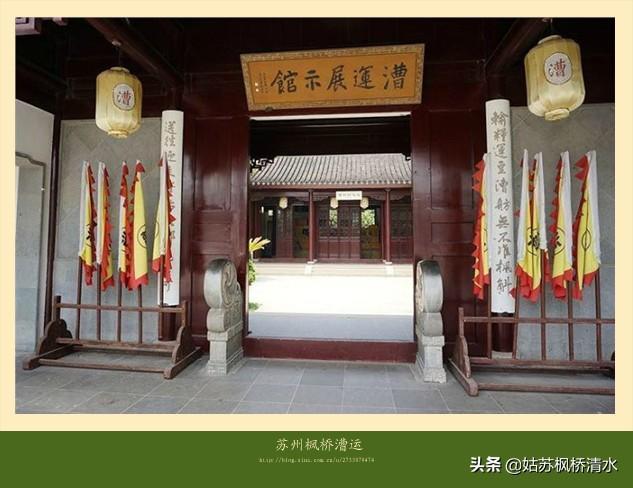

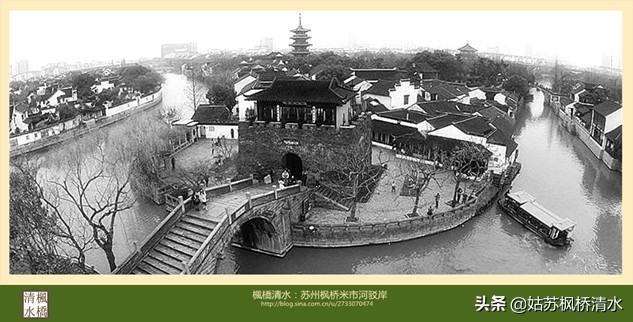

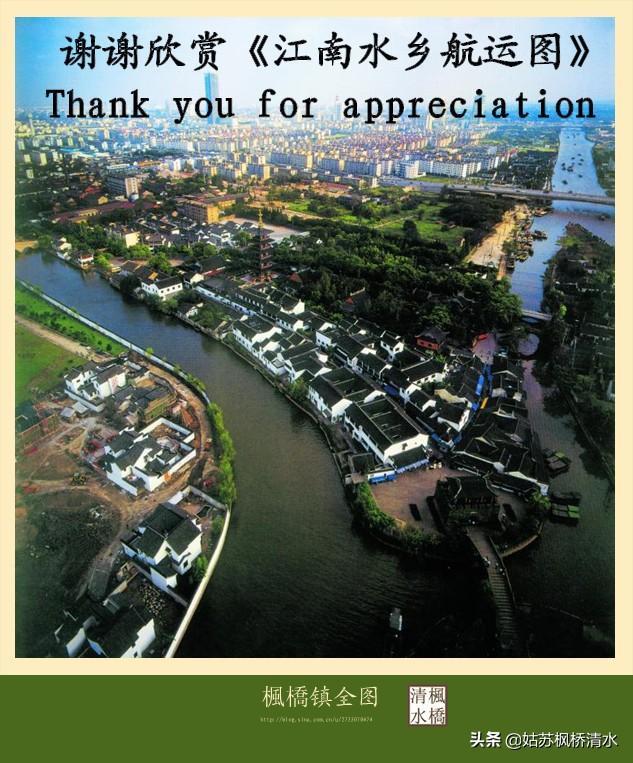

枫桥镇位于京杭大运河、古驿道和枫江的交汇处。交通便捷,境内枫金、枫津、马运、 前桥4条东西向干河注入京杭运河枫桥段,并通过它们把需要水运的货物送往迎来。舟楫一直为当地的主要运输工具,城乡交通“以水道为主,陆道为辅”。《大清一统志》的《豹隐纪谈》说, 枫桥原本只是小村,桥也是江南常见的单孔石拱桥,因处水路要道,每到夜里就被锁起来,故名封桥。后因张继《枫桥夜泊》而闻名枫桥。

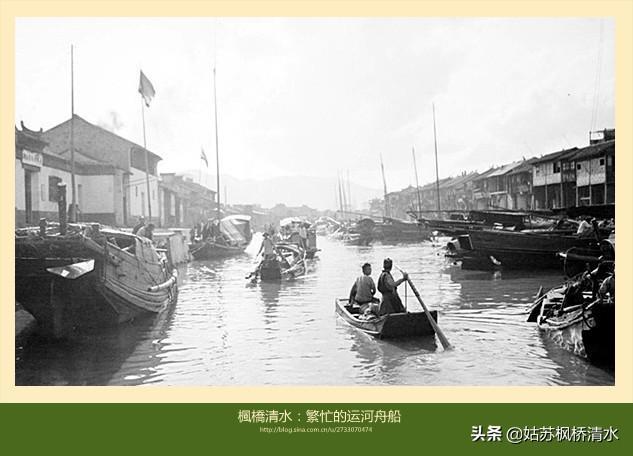

枫桥集市的形成隋大业六年(610年)冬十二月,江南大运河开凿。江南运河和大运河连通了,枫桥镇正好地跨江南运河,忽然成了一个水路要塞,地理位置得天独厚。 我国唐朝时期经济重心转移到了以苏州为中心的太湖流域,全国的粮食以及许多物资都依赖太湖基地的供应。于是大运河成为举国第一生命线。南宋时代的长江三角洲是全国最大的粮仓,号称“苏湖熟,天下足”或“苏常足,天下足”。这里产生的稻米,除运往京师杭州之外,还运往江北的扬州,转销各地;此外,由海路运往浙 东、福建。长江三角洲的米粮运销各地。

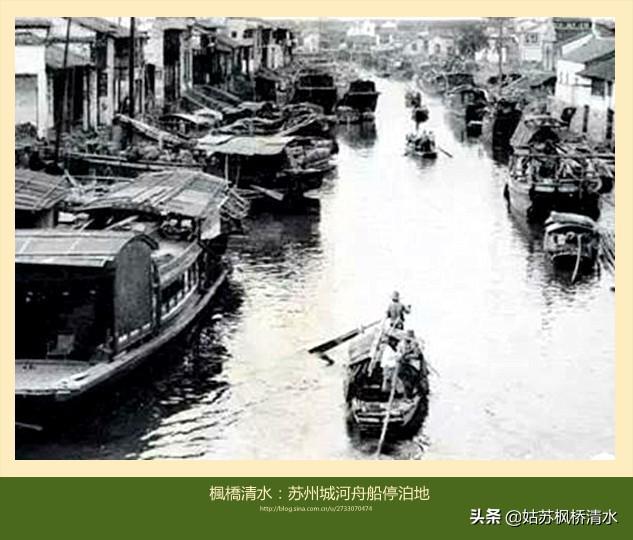

宋元之际,枫桥已经是闻名遐迩了。在大运河上航行的南粮北运的“漕船”达两万艘之众,商贸的大小货船更是数倍此数。

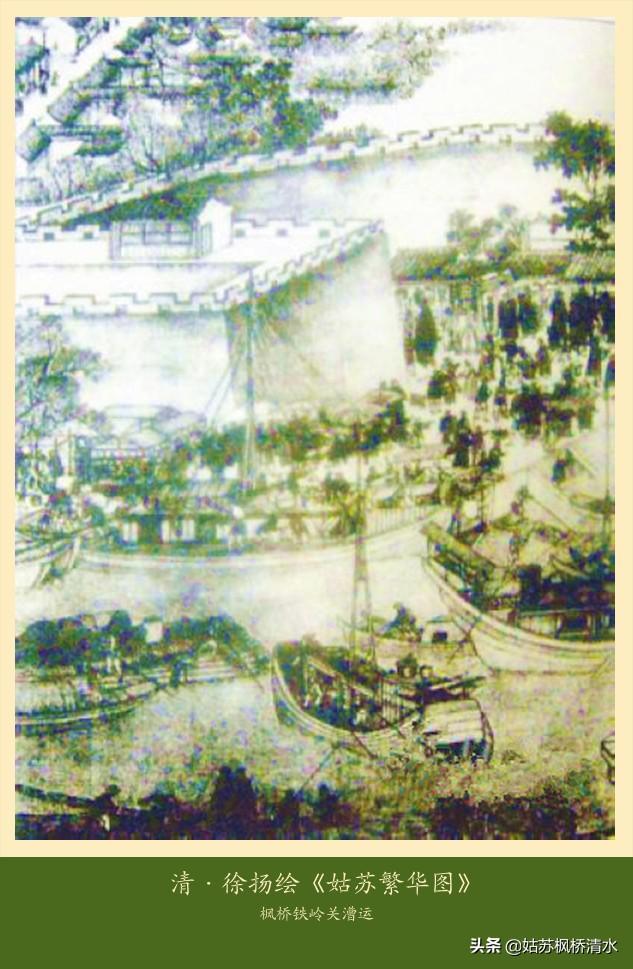

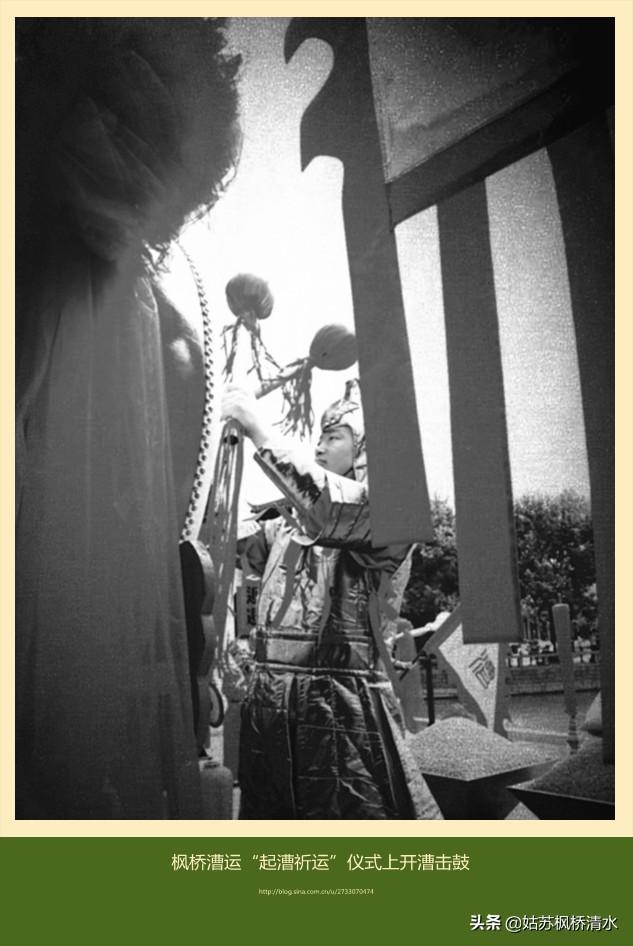

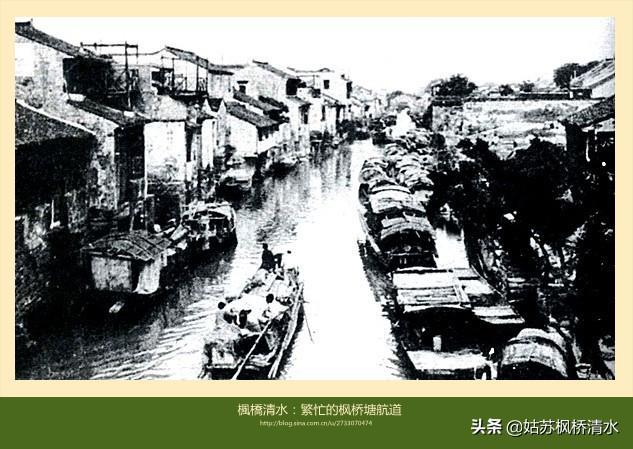

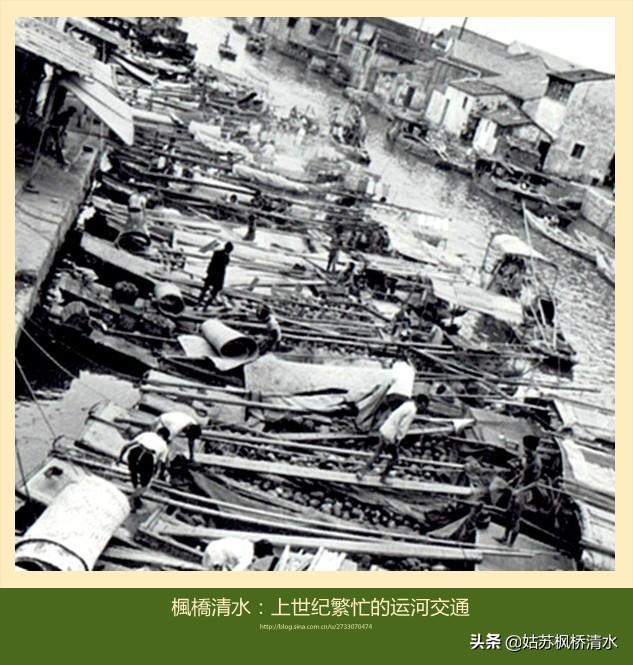

明朝,枫桥商舶云集,舟船林立,旗帆飘扬,水运繁忙,川流不息。集镇上商店鳞次栉比,货物琳琅满目,人流如潮,喧浪盈天。

随着枫桥集市的兴旺,水运常常发生交通堵塞,雍正年问曾在枫桥立禁碑, 明文规定“梁船只能停在清风亭处,不许再停市岸”。嘉庆十七年(1812年),苏州府又颁布了《严禁梁船违例越泊停市》的法令,这样商船、民船及出行官船等停泊有序,水道畅通,堵塞减少。另外,屡屡出现船户、脚夫、装卸者争夺利益的争事件。 为了整顿秩序,即使平息争斗事件,从清康熙开始,就派千总带战守兵丁驻防枫桥集市周围。嘉庆十五年(1810),吴县、长洲县、元和县三县合置,在枫桥铁铃关口立了“永禁诈索商船碑”。

枫桥塘一路朝东到苏州城下。阊门护城河附近成为苏州的经贸商业中心,明清时期更成了东南商贸的大集散地。苏州当时也因此被视为东南政治、经济、文化的中心,枫桥至阊门就是这个中心的“核心”。宋代朱长文所撰《吴郡图经续记》, 称苏州“舟楫往来,北自京国,南达海徼,衣冠只所萃聚,食货之所丛集”。

水运从古就有,至今仍在发展。上世纪80年代,苏州货运80%还靠水路航运。如今苏州汽车拥有量已达4百多万辆,货物水运量仍然接近50%。看历史:枫桥集市话水运!“苏州过后无艇搭”;看今日:汽车拥有80多万辆的香港人(只及苏州五分之一),又会怎样评苏州呢?都说苏州的灵性是水,一方水土养一方人,苏州的发展靠的是苏州人!

标签: