陕西富平中华郡溯源

陕西富平中华郡溯源

富平因取“富庶太平”之意而得名,位于陕西省关中平原中北部,面积1242平方公里,总人口81万,是陕西省第一人口大县。建立县制已有2400多年历史,曾五次设县,两次设郡,三次设州。西周时期,这里属于京畿之地,秦厉公二十一年(公元前456年),开始在频山之南,建立县制,定名频阳。自秦汉以来,境内曾经分设怀德县、北地郡、中华郡、土门县和频阳县、美原县、鼎州、富平县等,历史悠久,人杰地灵,是中华民族重要的发祥地之一,因人文初祖轩辕黄帝、大禹荆山铸鼎而闻名,冠以中华民族的“破晓之地”、“人间砥柱”、“关中名邑”的美誉。荆山原,坐落于陕西省关中北部的富平、阎良、三原三县区之间,东西约30多里,这里曾是树木葱郁,层峦叠翠,朝晖霁月,风光旖旎之地,因轩辕黄帝、大禹铸鼎而名闻天下,早在秦汉时期被称之为“中华原”。

中华郡名字的由来

中华郡石人

公元558年即北周闵帝二年,以中华原为历史背景,在今富平县城西南石婆婆原石川河北岸设置中华郡,富平属于该郡辖地;周武帝建德四年(575年),中华郡撤除。据《富平县志.大事记》记载:“北周孝闵帝二年(558年),在中华原(今城关镇石佛原一带)设置中华郡,辖富平”。当时之所以称此地为中华郡,就是“因其中华原而得名”。

试想,在煌煌大中华的版图之内,又有哪个地方曾用“中华”国族大号作为自己的地名?这个中华郡、中华原,与中华民族、中华民国以及中华人民共和国之间的渊源是什么?这些,都是历史留给人们一道耐人寻味的研究课题。

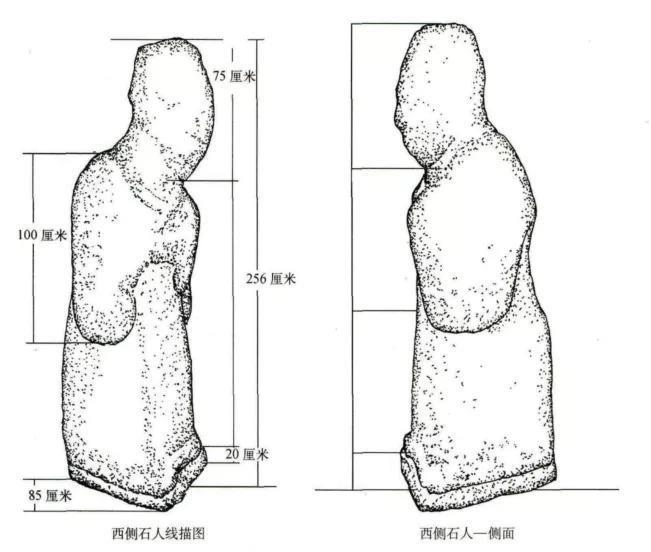

中华郡的建城历史,只有短短的十七年,现存遗迹有中华郡石人两尊,据有关考古专家鉴定两尊石人应为东汉之物,年代远早于中华郡的设置时。目前,有两种推测:

1、北周设置中华郡时,将其他地方的石人迁移至此;

2、这里曾经有汉代的建筑物,保留下来的石人,北周时继续使用。在富平县城西南,东石村北侧田野,一直隐藏着两尊石人,被称为“东石村石人”或“富平石人”。

1956年4月29日,富平县人民政府将它公布为“富平县第一批文物保护单位”;2016年12月16日,富平县人民政府在这里竖起保护碑,正式给这两尊石人起名为“中华郡石人”在石碑上,将石人的年代,定为:北周。

因为这里是北周中华郡遗址,北面坐落着北周文帝宇文泰的成陵,所以文物部门一直认为这两尊石人为北周时期的遗物。现这两尊中华郡石人仍然屹立在中华郡原址。

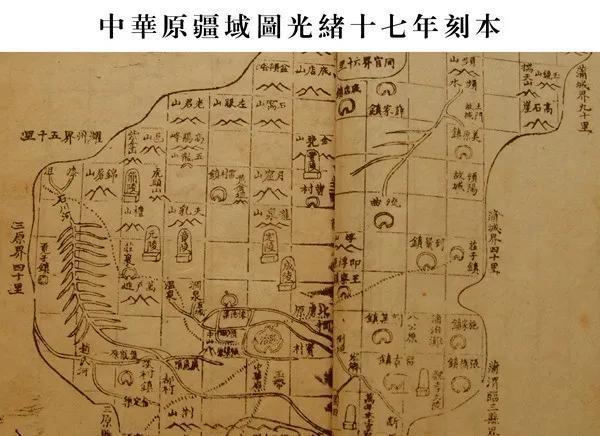

清光绪版《富平县志·山川》中的“明水滩,南原为中华原,巅有华原头,南有华阳镇。”另有“西魏文帝永陵在县东三十里中华原。”这一句为“中华原”找到了最为精准的位置。也就是如今的留古镇惠高村、程郑村一带,及西魏文帝永陵所在地。而这一带之所以被称作中华原,还得从“五胡乱华”说起。

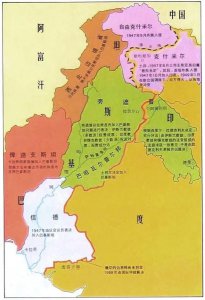

“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氏五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各个乱华胡人的代表,数目远非五个。西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方汉人政权对峙的局面,五胡乱华的时间一般从公元316年西晋灭亡开始,一直到公元439年鲜卑北魏统一北方。有的学者也称之为“永嘉之乱”“中原陆沉”“中原沦陷”等。这期间,北方各族及汉人在华北地区先后建立了强弱不等、大小各异的数十个国家,其中存在时间较长,且具有重大影响力的有五胡十六国。这一时期,历史学家普遍认为是汉民族的一场灾难,直到隋文帝杨坚建立隋朝(581),才终于结束了长达300余年的动乱和分治。五胡中的鲜卑族建立政权后,尤其元宝炬建立西魏,其它部落大多解体,人民开始定居并转向农业生产,随着封建化进程的加深,同各民族的融合加快。

春秋时期,孔子《论语·子路》曾有“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”宋代司马光在《资治通鉴·唐纪一四》中也有“自古皆贵华夏,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”的记载。作为鲜卑族的统治者,西魏文帝元宝炬统一北方后,不得不重新正视五胡乱华给汉人带来的劫难,这也是鲜卑族人希望自己统治的西魏王朝能迅速融入已有着四千年文明史的华夏圈。

西魏文帝永陵

元宝炬刚一登基,便开始追溯中华正源,以归中华大统作为执政要务,才有了“大统”的年号;元宝炬去世后葬于富平,才有了将自己的陵寝地“中华原”的定名;以至于后周闵帝宇文觉在中华原一带建治“中华郡”,也是为了继承中华民族的正源。

标签: