城市发展简史

城市发展简史

一、城市的起源

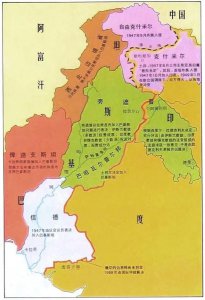

城市是社会经济发展到一定阶段的产物,是技术进步、社会分工的结果,是人类文明的象征。在古代“城”和“市”有着不同的含义,“城”主要是为了军事防御,指用城墙等围起来的地域,里面的叫“城”,外面的叫“郭”;“市”则是指进行商品交易的场所,这两者都是城市最原始的形态。后来随着社会的发展,“城”和“市”逐渐聚于一体,特别是在人类第二次劳动大分工以后(商业、手工业从农业中分离),产生了商业和手工业聚焦地――城市。以目前考古发现为依据,人类历史上最早的城市出现在约公元前3000年前,人类早期的城市分布在尼罗河流域(埃及)、西亚的两河流域、我国的黄河中下游等早期农业文明较发达地区。

二、城市的基本特征

目前,学术界还没有形成一个普遍接受的、比较确定的关于“城市”的定义。但对城市的基本特征普遍认同:一是城市的概念是相对存在的。城市与乡村是相对的,是人类聚落(聚落指人类聚居和生活的场所)的两种基本形式,两者的关系相辅相成,密不可分,若没有乡村也就无所谓城市;二是要素和资源的高度密集。城市中人口聚居、建筑密集以及各种生产、生活资源密集;三是城市的发展是动态变化和多样的。随着科学技术进步和全球一体化,城市的分工、功能以及社会、文化、景观都在不断发生变化,西方发达国家城市化发展过程中还出现了郊区化、逆城镇化、再城镇化等一系列现象;四是城市具有系统性。城市是一个巨大的系统,包括经济、政治、社会、空间环境等各个子系统,各个系统相互交织重叠,共同发挥作用。

三、城市的发展进程

18世纪中后期开始的第一次工业革命,从根本上改变了人类社会发展状态,城市逐渐成为主要空间形态和经济发展的空间载体,此后城市快速发展,在全球范围内出现了城镇化现象。城镇化是乡村转变为城市的涉及经济、社会与景观变化的复杂的过程,包括两个方面:一方面是“有形的城镇化”,指人口集中、空间形态的变化、经济结构的变化、社会组织的变化;另一方面是“无形的城镇化”,指精神上、意识形态上、生活方式上的城镇化,以及对周边地区的辐射带动作用。目前,国际上通行的方法是将城镇常住人口占区域总人口的比重作为反映城镇化过程的最重要的指标,即城镇化率,计算公式:PU=(U/P)×100%,PU—城镇化率,U—城镇常住人口,P—区域总人口。

英国是世界上最早实现工业化和城市化的国家。到20世纪中期,欧、美等发达国家基本实现城市化,发展中国家也在加快发展。新中国成立到改革开放的30年间,我国城镇化进程相当缓慢,过程波动曲折,总体落后于工业化发展,落后于同期世界其他发展中国家城镇化发展水平。改革开放以后,城镇化与经济社会一同稳步快速发展。据统计,1978-2013年,我国城镇常住人口从1.7亿增加到7.3亿人,年均提高1.02个百分点,城市数量从193个增加到658个,形成了京津冀、长三角、珠三角等城市群。2013年,全国和广东省城镇化率分别为53.73%和67.76%。

四、城市发展带来的问题(城市病)

西方谚语:“神造乡村,人造城市”。城市是人类改造自然最剧烈、最彻底的地方。城市化快速发展带来了很多问题,这就是我们通常说的“城市病”。“城市病”这个词最早发源于英国,被称为“迈达斯灾祸”(迈达斯是古希腊神话中的人物,神给了他点石成金的力量,后来他发现当周围的东西都变成黄金时,既不能吃,也不能穿,这不是幸福,而是灾祸)。“迈达斯灾祸”比喻城市发展中的问题,意思是说随着城市化的快速推进,人类财富不断扩大的同时,也丢掉了许多比黄金更宝贵的东西。

“城市病”的本质是城市资源环境承载力和城市化发展规模的矛盾,典型特征为:环境污染、人口膨胀、交通拥堵、住房困难、治安恶化、资源能源紧张、入托上学看病难、土地过度和无序开发等。有调查数据显示:全国650多个城市中,约有2/3的城市交通在高峰时段出现拥堵;有近400个城市缺水,其中约200个城市严重缺水;城市大气污染60%-70%源于汽车尾气排放;城市生活垃圾以每年约10%的速度增长,部分城市出现“垃圾围城”现象。从国家环保部刚刚公布的2014年上半年全国环境质量报告显示,已实施新空气质量标准的161个城市中,仅深圳、海口、拉萨等9个城市达标,其余152个城市环境空气质量均未达标,全国环境地表水总体呈轻度污染。很多网友以诙谐幽默的语言调侃,如“现在城里的女孩子找对象不但要有房有车,还要有船(城市内涝)”、“华北平原已经‘十面霾伏’(雾霾天气)”等等,表现出对“城市病”无奈的心理。

“人们来到城市,是为了生活;人们留在城市,是为了更好的生活。”城市病也引起了人们的高度重视,世界各国已形成共识正在采取措施治理。2010年上海世博会的主题“城市,让生活更美好”,充分反映了人们对未来城市发展的美好愿望和追求。

标签: