大跃进运动的历史背景(1957-1961)

大跃进运动的历史背景(1957-1961)

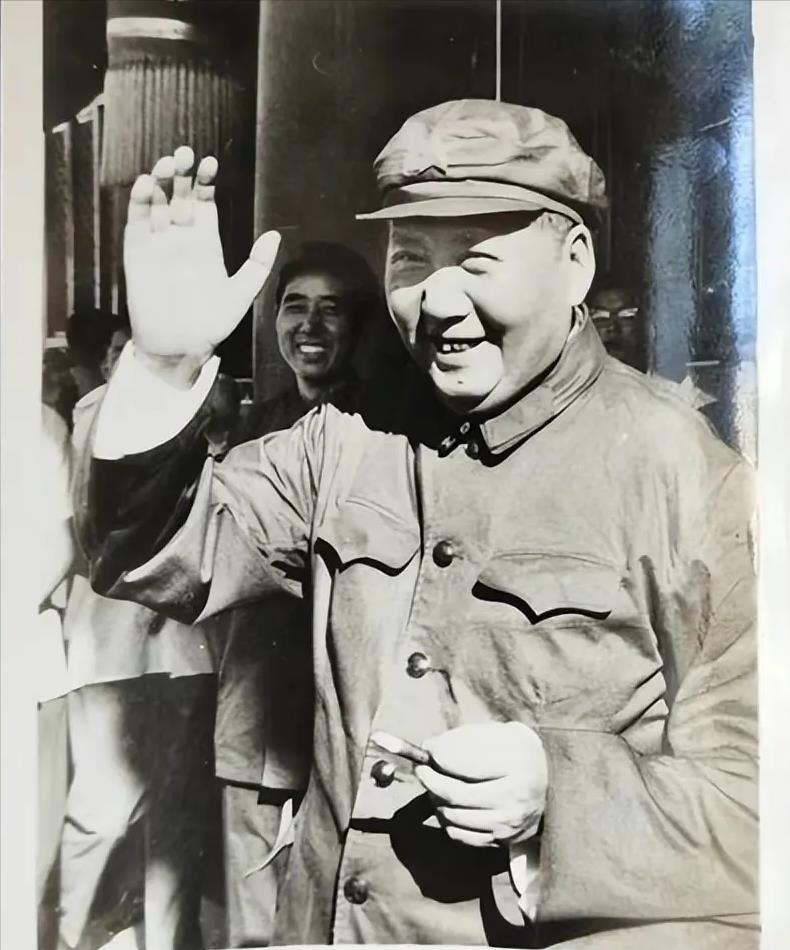

大家好,我是时运命位。1956年中共八大,一线二线分工后,毛主席退居二线。由刘、邓两位领导主持中央第一线工作,主要是负责抓全国的经济工作。接下来历史就是大跃进运动,人民公社初建,以及接下来的三年自然灾害。

1958年5月,中共召开八大二次会议并明确提出了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,标志着“大跃进”运动正式发动。1958年8月召开的中共中央政治局北戴河扩大会议,则进一步推动“大跃进”运动走向高潮。

大跃进运动直接间接地引发了新中国历史上令人伤痛的三年自然灾害,被人广为诟病。那为什么提出要搞大跃进运动呢?

中苏关系交恶

1957年苏联的最高领导人赫鲁晓夫面对中长铁路、旅顺和大连控制权的失去,十分不甘心,因此在1957年突然撤资。

1958年,苏联向我们提出建立“联合舰队”和“长波电台”的建议。由于当时我们的海军力量十分薄弱,掌控权实际在苏联手里,这就是变相的在中国建立苏联的军事基地。这涉及到国家的主权完整,被我方拒绝。

中苏关系交恶,苏联不仅停止了投资,还要求我们还债。当时西方对我国实行封锁,中苏关系破裂后导致财政出现赤字。

财政赤字需要解决

财政出现赤字后,不能对地方实行财政分配了。可全国有6亿多人要吃饭,工业化进程是中国富强的希望又不能中断。那就只有提高人民的主观能动性。

1958年初,提出调动中央和地方的积极性,扩大生产来解决问题。于是将财权、计划权、企业管理自主权等多项权利下放到地方,希望地方可以根据自己的实际情况,灵活地利用政策来加快发展。

因地制宜根据自身特色发展的确是可以加强生产力的,可惜当时地方的很多干部文化水平低下,也没有相关经验,反而出现了一系列问题。

一点想法

新中国前30年各种经济发展措施很多都是围绕工业化这个主题。

因为只有工业化中国才能富强是当时领导层的共识。

为了维护国家主权,为了维护工业化建设,在外资停止投资还要求还债的情况下,在财政出现赤字的情况下,到底该如何解决这些问题?

毛主席认为只有发动群众,相信群众,依靠群众,才能渡过难关。

这就是大跃进运动的历史背景。

下期讲讲三年自然灾害的原因,关注我,不迷路。

标签: