明朝洪熙皇帝朱高炽的传奇人生

明朝洪熙皇帝朱高炽的传奇人生

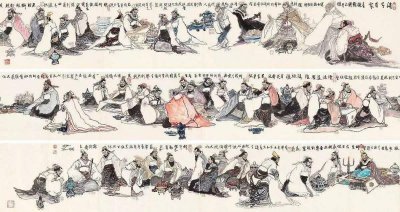

朱高炽是明成祖朱棣的嫡长子,也是明朝的第四位皇帝。按理说,一位在位时间勉强算九个月的君主,他能做的事情应该不多,但在史家的眼里,这位皇帝却配得上一个“仁”字。

“仁”为儒家思想的核心。纵观几千年的历史中,皇帝的庙号很多,而“仁宗”的庙号,可以说是大多数皇帝所追求的。慈民爱物,功施于民为仁。一直到清朝灭亡,也仅仅出现过宋仁宗、元仁宗、明仁宗、清仁宗。而其中明仁宗仅仅在位10个月,却把明朝带到了一个明太祖、明太宗都没有达到的高度。

那么今天小编就来说说明仁宗朱高炽的传奇人生。

个人简介

明仁宗朱高炽(1378年-1425年),明朝第四位皇帝,明成祖朱棣长子。永乐二十二年(1424年)八月登基,次年改元“洪熙”。

朱高炽生性端重沉静,言行识度,喜好读书。由于他的儒雅与仁爱深得皇祖父朱元璋的喜爱。但身形较胖,导致身体较弱。朱高炽虽然在位时间很短,但是在位期间发展生产、与民休息,他赦免了建文帝的许多旧臣,平反了许多冤狱,废除了许多苛政,停止了朱棣开始的大规模用兵,天下百姓得到了休息,文化得到了复兴,读书人的待遇比洪武、永乐两朝要好。朱高炽天禀纯明,从善改过,恭检爱民,因此后世对他的评价很高,为“仁宣之治”打下基础。

洪熙元年(1425)五月,只做了十个月皇帝的朱高炽病重,不久之后就去世了。终年47岁。庙号仁宗,谥号敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝。葬于十三陵献陵。其陵墓称献陵,建造得庄严简朴,象征着他的统治作风。

朱高炽有10子7女;其中9子4女成年。长子朱瞻基为他与张后所生。

早年经历

洪武十一年(1378年)八月十六日,朱高炽出生。他是明成祖朱棣长子,母为仁孝文皇后徐氏,当时他父亲为燕王,年仅十八岁。相传仁孝文皇后梦见有冠冕执圭者上谒而生。朱高炽生性端重沉静,言行识度,喜好读书。在他儿童时代,他接受武术和儒家学术的正规教育。

洪武二十八年(1395年)立为世子。一次,明太祖朱元璋命朱高炽与秦、晋、周三王的世子在破晓时去检阅军队,唯独朱高炽回军较晚,明太祖问他缘故,他解释说清晨太冷,检阅应等到士兵们吃完早饭以后。

明太祖又命朱高炽分阅章奏,朱高炽独取与军民事务十分相关的奏章上奏。有文字谬误的现象,没有上奏明太祖。明太祖指示他,是否是他有所忽视,朱高炽认为,不应以小小的失误来劳烦皇帝。明太祖又曾问他:唐尧、商汤时爆发水旱灾害,百姓能凭什么度过。朱高炽认为,百姓度过灾害是因为圣明的君主有好的恤民政策。明太祖为朱高炽的这些见识非常高兴,并评价他有“君人之识”。

不过由于朱高炽喜静厌动,虽然他在一定程度上学会了箭术,但总的说他很少表现出从武的资质。相反,他更专心致志于经籍和文学。

靖难建功

建文元年(1399年),朱棣起兵靖难,宋忠大败的消息传至京师,建文帝紧急之下起用老迈的耿炳文,以驸马都尉李坚为左副将军,宁忠作为右副将军,共同挥师北伐。建文帝听闻北伐受挫后,以李景隆取代耿炳文,率领五十万大军北上。朱棣为避免两线作战,先援救永平并击败了来自山海关的吴高,紧接着出兵大宁,命身为世子的朱高炽留守北平。

北平周边据点如涿州、雄县等虽被朱棣征抚,但限于兵力,燕军并未重点布防,因此李景隆不费吹灰之力便抵达北平。此时朱高炽手中尽是些老弱病残之兵,李景隆在城外安营扎寨,将北平城围得水泄不通,并集中兵力猛攻北平九门。在李景隆尚未围攻北平城之时,朱高炽己积极为此准备,不分昼夜督治守备事务,注重安抚城中军民,故而北平城内“人人欢悦”。

朱髙炽不但礼贤下士,积极咨询老于兵旅及才识的文吏,和他们共同商议准备,推诚待之,北平城内众人皆为尽心。而且朱高炽以身作则,每四鼓就起床,二鼓才休息,左右都以为世子朱高炽过于疲累,朱高炽认为,君父身冒艰险在外,此时岂是做人子的可以懈怠安逸的,且北平是燕军的根本之地,是南军必须要夺取的,岂能不做好防备。而凡有大事要施行,必先禀命燕王妃徐氏。朱高炽本就遇事冷静,不轻易自乱阵脚,再加上徐氏的协助,北平城人人斗志十足。

李景隆发现北平抵抗居然十分顽强,一时难以攻破,全无之前进军般顺利,无奈之下,只得继续围困北平。然居弱势的朱高炽反而数夜遣人开门袭击敌营,南军惊荒自杀,李景隆等围城久攻不下,兵士夜晚又时常受到燕军骚扰,难以休息,只得退营十数里。不久,远去大宁的朱棣率领挟持宁王朱权而来的军队返回,攻击驻扎城外的李景隆军队,朱高炽亦乘势出城与其父形成内外夹击之势,李景隆“狼狈大败散走”。朱高炽以万人之军成功地阻挡了建文帝的大将李景隆的50万大军,保住了北平城。这一战役对整个靖难都具有极其重要的意义,也是朱高炽在靖难中最耀眼的一笔。

由于朱棣本人是一个受过锻炼的指挥将领,他偏爱他的两个较年幼和更好武的儿子朱高煦和朱高燧,并常常带他们去参加征战,[5]受到朱高煦收买的朱棣近侍宦官黄俨在北平守城战前后曾进谗言,称朱高炽亲近朝廷,“将为朝廷固守北平以拒父”,当朱棣表示怀疑,并称对朱高煦说:“尔兄素孝,那当有此?”时,朱高煦落井下石,称“兄诚孝,但在太祖时果与太孙善也。”朱棣潜藏的对朱高炽的怀疑引起了朝廷内方孝孺的注意,于是其给朱高炽写了一封信,派人送到北平,许以封燕王,争取朱高炽归顺朝廷。试图使用反间计来离间朱高炽父子二人的关系,并故意将此事广为张扬。

留守北平的宦官遂将此事火速通知南下河北、山东一带的燕王朱棣,称朱高炽与建文帝通谋,建文帝的使节已到达北平。正当朱棣将信将疑的时候,朱高炽却派人将未拆封的信件及使臣绑缚朱棣军前,以实际行动打消了朱棣的疑虑。朱棣即位后,以北平为北京,仍命朱高炽镇守。

监国理政

此后由于朱高炽身体肥胖,不便随军作战,因此朱棣将他留在后方,让朱高炽监国。他怀疑太子有什么不轨的行为,命令礼部侍郎胡濙暗中去监视太子的行为,并叮嘱他说:“人们常说太子失德,你可以到京师,多多观察。要有什么不好的事情,赶紧来奏报。” 朱棣对朱高炽已经有倾向性意见,而胡濙被太子的老实折服了,“以皇太子诚敬晓谨七事密奏之,自是上疑始释”。

由于朱棣本人是一个受过锻炼的指挥将领,他偏爱他的两个较年幼和更好武的儿子朱高燧和朱高煦,并常常带他们去参加征战,使其长子接受一种不同类型的教育。这样,朱高炽在早年把大部分时间用于儒术研究上,并接受他父亲挑选的学者的指导。他们之中有杨士奇、杨荣、杨溥和黄淮等人,他们都培植了与他的友谊,并在他登基后担任了重要的行政职务。

建文元年(1399年)至四年(1402年),朱高炽逐渐直接介入地方政治,并且在必要时他不只会咬文嚼字。当他父亲率军起事反对建文帝时,朱高炽和他的顾问们负责朱棣的封地北京的事务。建文元年(1399年)十一月,他手下只有1万士兵,却巧妙地组织了城防,并挫败了李景隆的一次攻击。

这一次他表现的责任感和正确的判断力,有助于改变人们对他的看法,永乐二年(1404年)五月,他已成为皇帝的父亲在大学士解缙、黄淮的极力要求下立他为皇太子。从此,朱高炽不管是住在南京,或是住在北京,在皇帝离开时就担任监国。他在此职务上的表现赢得了他的老师们——大部分为翰林学士——的尊敬,并得到了宝贵的实际行政经验。

可是在以后几年中,他成了他几个兄弟的支持者发动的旨在反对他的阴谋的受害者。永乐十二年(1414年)九月,朱棣刚从征蒙之役返回北京,朱高煦诽谤他的兄长未能为皇帝完成某些任务。

朱棣申斥了朱高炽,并囚禁了他的两名最亲密的顾问,即大学士杨溥和黄淮。朱高煦最后在永乐十五年(1417年)被放逐,作为一个直接威胁而被清除。最后,朱高炽对他并不怀恨在心;朱高炽登基后不久就增加了这个亲王的俸禄,并授予他的几个儿子爵位。不幸的是,朱高煦始终未认错。

太子之争

朱高炽在后方留守,这样皇二子朱高煦就走上了前台。朱高煦与朱棣颇有几分相像,而且作战勇猛,在武将中威信很高,在战斗中他曾多次救朱棣于危难之际,朱棣也曾许愿说:“努力吧,皇太子身体不好,多有疾病。”听了这话,朱高煦的热情更加高涨,在整个靖难中立下了非常大的功劳。

靖难成功之后,朱棣登上了皇位,但就立皇太子的问题上又出现了犹豫,朱高炽由于仁爱、儒雅,深得文臣们的拥戴,而且他是太祖皇帝朱元璋亲自为朱棣选择的燕世子,是皇位的合法继承人,在封建社会,这一点是非常重要的;而朱高煦性格颇似朱棣,武勇英俊,在靖难中立下大功,而且朱棣也曾亲自许愿将皇位传给他,就朱棣本人来讲,他是希望立朱高煦的,他觉得朱高炽过于仁弱,将来会遭人胁迫。

但是最终朱棣还是立了朱高炽为太子,因为明朝的内阁制度和汉族的封建社会长幼有序制度在某种程度制约着帝王。而且朱高炽作为世子的时候确实没有什么重大的错误,因此废之无名,很重要的一点是朱高炽的长子朱瞻基敏慧异常,深得朱棣的喜爱,著名的文臣解缙曾经以“好圣孙”来说服成祖,朱棣终于下定了决心,于公元1404年立朱高炽为太子。

次子朱高煦并没有这样屈服,他迟迟不肯就藩,留在京城伺机行动,他先是进谗言使得立储的第一功臣解缙遭到贬黜,几年之后惨遭杀害,然后私养了许多武士图谋不轨,好在杨士奇、徐皇后说服了朱棣削夺了朱高煦的部分护卫,强令他就藩乐安。朱高煦与朱高炽之争才算暂时告一段落。谁知半路又杀出个程咬金,皇三子朱高燧在成祖得病期间曾密谋杀死朱棣,然后矫诏即位,幸得有人告密,一场灾难才没有降临。事后,由于朱高炽为朱高燧求情,朱棣总算没有再追究。

登基为帝

永乐二十二年(1424年)七月十八日,65岁的朱棣在北征返京的途中病逝,英国公张辅、阁臣杨荣为了避免朱高煦、朱高燧趁机作乱,因此秘不发丧,将军中的漆器融成一口大棺材,将朱棣的遗体装入棺材中,每日还是照例进餐、请安,只是皇帝的车帘再也没有掀开、皇帝也再没有说话,军中一切如常,同时,派杨荣与太监海寿进京密报,朱高炽得知后立即派儿子朱瞻基出京迎丧,由于大臣们的精心安排,总算没有爆发什么叛乱,政权得以平稳过渡。

朱高炽直到永乐二十二年(1424年)八月二十五日才得知朱棣之死,这时皇帝的代表带着传位的遗诏到达北京。他立刻与吏部尚书蹇义、大学士杨士奇和杨荣商量。他下令加强京城的治安,并派大太监王贵通去南京任镇守。次日,他释放了前户部尚书夏元吉;夏因反对第三次远征蒙古而在当年四月被朱棣囚禁。九月七日他正式登基,颁布了大赦令,并定次年为洪熙元年。

同一天,他采纳夏元吉的建议,取消了郑和预定的海上远航,取消了边境的茶、马贸易,并停派去云南和交趾(安南)的采办黄金和珍珠的使团。他重新命夏元吉和另一名被贬的官员吴中分别任户部尚书和工部尚书。朱高炽以这些行动开始取消或调整他父亲的行政政策。朱高炽即位后开始了一系列改革,首先赦免了建文帝旧臣和永乐时遭连坐流放边境的官员家属,并允许他们返回原处,又平反冤狱,使得许多冤案得以昭雪(如建文忠臣方孝孺的“诛十族”惨案,永乐朝解缙的冤案都在这一时期得到平反),并恢复一些大臣的官爵,从而缓和了统治集团内部的矛盾。

最后,在他死前的一个月,朱高炽在扭转其父政策方面采取了一个最激烈的措施,即把京师迁回南京。据说此举是夏元吉和其他高级朝廷官员作为把资源从北方边境转移出来的策略的部分行动而强烈要求的。朱高炽自他登基时起,显然已有此意;这时他已设南京守备,并派他信任的将军和宦官去指挥。朱高炽对朱棣的北征不感兴趣,也不喜欢北京;此外,他在南京当过监国,熟悉南京的情况,感到那里更为舒适。另外他还关心维持北方首都的费用,这项费用不但大大地增加了中国东南的负担,也使各政府部门难以应付。

洪熙元年(1425年)四月十六日,他定北京所有政府部门为行在。半个月后,他派皇太子朱瞻基到南京去拜谒朱元璋的皇陵,并留在那里负责。尽管南京地区有地震的报告,但皇帝的返回和他朝廷的南迁势在必行。然而朱高炽在实施这一行动前死去。此外,他的继承者宣德帝朱瞻基并未参与这一计划,朱瞻基与永乐帝更亲近,对偏向北方的政策不那么讨厌。北京依然是京师,南京又成了辅助性的都城。

去世

朱高炽明于星象,一夜忽见有星变,忙召赛义、杨士奇等人来说:“天命尽矣。”于是叹息说道:“我建国二十年,被谗言邪恶所扰,心之忧危,我们三人相同。依赖皇父仁明得蒙保全。我去世后,谁还能知我三人之心呢?”边说边留下了眼泪,赛义、杨士奇也留下了眼泪。

洪熙元年(1425年)五月二十九日。朱高炽猝死于宫内钦安殿(此钦安殿非御花园中钦安殿),终年47岁。死后被谥为孝昭皇帝,庙号仁宗。

朱高炽的葬礼极为简略,但是也有七个妃嫔为他殉葬。明宣宗朱瞻基有十个妃嫔殉葬。有个叫郭爱的嫔女,入宫还不到一个月,可能连朱瞻基的面都没见过,也被列入殉葬名单,死前,她含泪写下了一首绝命诗:“修短有数兮,不足较也。生而如梦兮,死则觉也。先吾亲而归兮,惭予之失孝也。心凄凄而不能已兮,是则可悼也。”凄婉哀怨,令人不忍卒读。直到明英宗朱祁镇临死时,才口占遗命,下旨取消了这种惨绝人寰的嫔妃殉葬制度。

朱高炽在位不到一年,有人对他的贡献提出了质疑,但是朱棣在位期间有大部分时间都在北征,朝中的政务一直是交给朱高炽来掌管,因此他有充分的时间来推行自己政策,为自己即位打下了良好的基础,如果加上这段时间,朱高炽对明朝做出的贡献就毋庸置疑了。

明仁宗朱高炽的死因之谜

对朱高炽突然死亡的原因有种种猜测:雷击、中毒,甚至过度纵欲。后一种猜测的根据可能是,在他死前几天,严惩翰林李时勉,因为他上奏提出批评,其中一条是他在服朱棣之丧时与其妃子有关系。但是一名大太监报告说他死于心脏病发作。考虑到皇帝的肥胖和足疾,这种说法更为可信。

明仁宗的死因一直以来众说纷纭。有暴弊说、纵欲说、谋杀说。这几种说法似乎也只有几本记载的史书上找到些蛛丝马迹。都不可全信,史学家的推测而已。我的看法是“暴弊说”。

理由之一,遗传病。永乐之后,皇帝多早丧。明仁宗外,四十岁前死的还有明宣宗、明英宗、明代宗、明孝宗、明武宗、明穆宗、明光宗和明熹宗。这不得不让人怀疑他家是不是在心血管方面有啥遗传性疾病。尤其是仁、宣、穆宗均为暴毙,所以有了以上推测。而穆宗确系中风。

理由之二,据《明史》载朱棣当年曾对朱高煦说过“世子多疾,自勉之”的话。可以知道仁宗身体很不好。而史料也显示出仁宗体甚肥,有足疾。试想一个场景,一个先天不足的中年人,每天忙于国事,还要时不时纵欲后宫。结果是可想而知的。

第三,重工作量。明初的皇帝都是工作狂,因为是君主专制,在没有丞相的情况下虽能独拦大权却无暇其他。据史学家说朱元璋每天要处理百于件各地政务。可想而知朱高炽的工作压力了。而值得注意的是,明代的内阁真正掌权和司礼监分“票拟”、“批红”的时代是宣德年间。大概也是朱瞻基深切体会到了祖、父辈的辛苦才会下决心进行的改革吧。

通过上述三理由,小编认为仁宗确实是暴毙。究竟是中风、工作压力还是房事过度,真不得而知了。我觉得都有原因吧!但绝不存在朱瞻基谋害的理由。因为朱瞻基当年才二十七岁,不存在等不急的情况。切乃父体弱为天下所共知,不需要搞这么一出的。

标签: