「边疆时空」龙江史话|马占山与江桥抗战(上)

「边疆时空」龙江史话|马占山与江桥抗战(上)

摘要

马占山的成长经历,使他形成一种军人本色和爱国品质,还有敢做敢为、我行我素的性格。1931年11月3日—19日,中国历史属于马占山将军。江桥抗战,马占山是光荣抗争,虽败犹荣,让人们看到了民族的良知。因此,马占山感动中国,受到人们至高的赞誉。“战”,是其人格力量的凸显,是本性所在;“降”,是一种以退为进的策略,是其并不注重行为方式,而受本质思想支配的不拘一格的性格特点。江桥抗战的最终目的是为了和平,是实现和平的手段,因此,齐齐哈尔市纪念江桥抗战突出和平的理念。历史最终目的是让下一代从中去感悟一种思想,传承一种文化。为此,我们组织了大学生“重走抗战路,永铸民族魂”活动,寓历史文化教育于实践活动中,表达我们在传承历史文化方面的理念。

1931年的江桥抗战,震惊中外,马占山可谓一战成名,成为蜚声中外的抗日名将。但我们对马占山的生活了解得很少,比如他的成长经历,大都是从正面的角度来解读。马占山有自己优秀的品质,同时也有着军阀的性格,这些对他的生活产生了哪些影响呢?

今天,我想从个人的角度,谈谈自己眼中的马占山与江桥抗战。其实在一百个人心目中有一百个马占山,我相信马占山是具有人格魅力的历史人物,希望对每个人都能有所感悟和启示。

一、军人本色,爱国品质——马占山的成长之路

我认为如果给马占山的成长定位的话,应该是“军人的本色和爱国品质”。我们说军人的本色是一个军人所具有的责任感和使命感,从马占山的一生经历中我们看到了作为一个军人所具有的正直,军人所具有的使命感,军人所具有的不怕牺牲、敢做敢为、有胆有识的精神。但从另外一个方面,他又有自已特殊的成长经历,那就是马占山具有的,很多人可能并不具备的那种高尚的爱国主义情怀,而这种爱国品质正是后来马占山能够做出惊人之举的一个很重要的因素,我觉得这是他的思想基础。

原来我也想过用另外一个词来代替现在这个题目,就是“亦正亦邪”,这个“正”是说马占山走的人间正道,是一个正直的军人,是一个有民族良心的军人。而“邪”应是带引号的,由于马占山曾经在绿林中起家,在军阀中间混迹,没有一定的特殊的性格,在那种环境下是生存不了的。马占山在军阀中生存可以说是一帆风顺的,这得益于他的机智过人,得益于他的人品,得益于他的气节,也得益于他的那些不同于一般意义上的完全正直、正派军人的那种性格,我觉得这一点对马占山的影响非常大。所以,我给他的定义是“亦正亦邪”。特别是在马占山抗日之后,1932年2月投降日军,这不是一般军人所能做到的,然而,他很快又投诚回来,这段经历突出地说明了马占山是一个极具个性的人。

马占山有他的正义一面,也有他的在处理问题上的敢做敢为、敢做敢当,我行我素的一面。所以,我考虑用“亦正亦邪”。但第一,这个“邪”,我怕很多人会误解,因为在行为上他有一些超出我们常规思维的方式。第二,这个题目不能体现他爱国的品质,从他追求和平、民主的一生中,表明他具有神圣的爱国精神。2011年召开研讨会的时候,他女儿马玉文说得非常好,她说,马占山的一生是追求和平、进步、爱国的一生,这是马占山的品格所在。给我印象非常深,所以,我改用了现在这个题目。

马占山,祖籍河北丰润县,1885年11月30日出生在吉林的怀德县一个贫苦农民家庭。从小给地主放马,少年时代受尽欺凌。因为被一个叫姜大牙的地主欺压,一怒之下就入山为寇,由于他善骑射,做事机敏果断,所以很受赏识,很快当上一个头目。

1905年入了清军,1908年又跟了张勋,1911年被奉系收复,很快从哨官、排长、连长、营长,一直升到团长。

1930年,马占山任黑河镇守使和黑龙江第三旅旅长。

1931年,九一八事变之后,吉林和辽宁陷落,马占山被国民政府任命为黑龙江省代主席兼军事总指挥。1931年10月20日,马占山来到齐齐哈尔市——当时黑龙江省的省城上任,就任黑龙江省代主席,主持和领导江桥抗战。

马占山江桥抗战时是少将,到了江桥抗战的中期提了中将,然后是上将待遇。

江桥抗战之后,马占山和东北的一些抗日武装力量,包括苏炳文、丁超、李杜、宫长海、冯占海、王德斌等联合起来,继续在黑土地上抗击日军。

1932年12月初,马占山等先后退入苏联,在苏联被集中起来。第二年四月,马占山等六十多人绕道欧洲回国,到了波兰、德国、意大利、新加坡等国,经香港返回。

回国之后到了上海,在上海受到人们英雄般的欢迎。然后到南京,向蒋介石提出请求,要求再度上前线打仗,但蒋介石出于多种考虑没有给他军职,只给了他-个南京国民政府军事委员会委员的虚职。所以,当时马占山基本没有实权,闲居在天津、上海等地。

后来马占山被蒋介石重新启用,是在1936年的时候,马占山跟着蒋介石在西安,参与了西安事变的和平解决,并在当时杨虎城和张学良提出的八项主张上签字。

1937年8月,蒋介石任命马占山为东北挺进军司令兼理东北四省招抚事宜,但是这段时间东北挺进军主要活跃在西北,所以这段叫西北抗战。西北抗战主要在大同、绥远、包头等地。后来,马占山在哈拉寨建立了学校,帮助老百姓,很受老百姓的欢迎,老百姓给他立了一个德政碑。

抗日战争胜利之后,马占山参与了北平的和平解放。其间,马占山被蒋介石任命为东北保安副司令,但是没有去上任,回到北平。

1949年初,曾劝说傅作义接受和平改编,并向其建议请邓宝珊作为同中共谈判的代表,推动了北平的和平解放。

1950年6月,中国人民政治协商会议第一届第二次会议召开,毛泽东派秘书给他打电话,邀请其出席会议。马占山因为身体原因没有去成,但是,他非常感谢毛泽东、感谢共产党。11月29日,马占山在北京去世,时年65岁。

在病重期间,马占山给他的儿女留下了一份遗嘱,是这样写的:“我亲眼看见中国在毛主席和中国共产党之领导下,全国人民获得解放,新民主主义已顺利实现,人人安居乐业。我生平中之新型国家已建设起来。我虽与世长辞,但安慰于九泉之下。我嘱尔等务须遵照我遗嘱,在人民政府英明领导之下,诚心诚意为新中国的建设努力奋斗到底,实事求是做事为人,不可稍懈。”这是马占山留给后人的遗嘱,我想他也是留给我们民族的一个嘱托,表达了他一生对国家和民族命运的关心。

二、守土系为天职,自卫斯为神圣——马占山的江桥抗战

江桥抗战是1931年,具体时间有几种说法:一是1931年的10月25日到 1931年11月19日结束,第二种是10月16日开始到11月19日结束,第三种是11月3日到11月19日。

当时的背景是,九一八事变之后,日本人占领了沈阳,也很快占领了吉林、辽宁大部分地区,东三省失之有二,只剩下一个黑龙江。当时的黑龙江省主席万福麟正在北平,黑龙江群龙无首,很多人都主张投降,整个省城处于人心惶惶的状态之下。而日本人集中在洮南,离江桥很近的地方,在这里有张海鹏的部队,还有日军。

10月25日,在马占山没有到江桥之前,指挥军事的是当时的参谋长,叫谢珂。谢珂率领黑龙江军队在江桥阻击了伪军的进攻,因为打的是伪军,所以有人没把这段算作江桥抗战的开始。

马占山到齐齐哈尔之后,11月3日,打击的是正规的日军。如果从马占山的江桥抗战来算,就是从11月3日开始。所以,江桥抗战有个时间的问题。

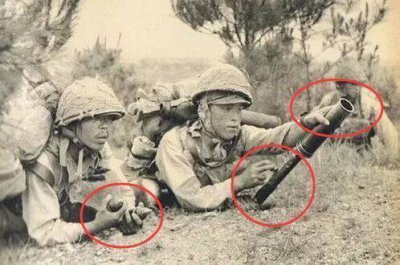

另外,江桥抗战作为一个事实,到现在为止还比较清晰,但有很多问题现在还没有得到解决。比如,对江桥抗战参加的部队也说法不一,一种是说日伪军参战的有两万多人,马占山这边的军队参战人数最多时有说两万人的,也有说一万三千人的。战争的结果,有说打死日伪军六千多人,有的甚至说伤亡万人的;我们方面,伤亡人数一般说是牺牲二千多人,伤亡六千多人。对这场战役有人认为是以少胜多,但并不是以少胜多,因为最后没有胜利,应该叫以弱抗强。经过几次研讨之后,大致可以形成这样的结论,就是日军死亡一千多人,受伤人数在四五千人左右,这个是比较合理的说法。

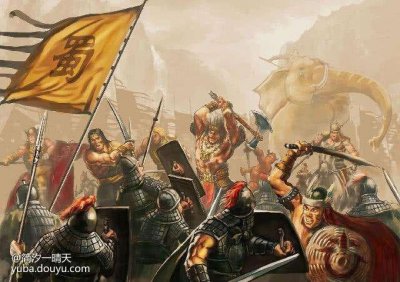

再者,双方参战的武器装备,现在说法也不太一样,日军的重武器比较多,一般说参战的有飞机数架有数十辆坦克,还有一百多门火炮;而马占山这边多数都是轻武器,重机枪相对就是很好的了,战役中曾经打下过一架日本飞机。马占山的士兵躺在雪地里用步枪冲着天上打,把飞机给打下来了。这个当时报纸有记载。

江桥抗战中,有三个抗击日军的主要地点:江桥、大兴和三间房。从齐齐哈尔市北市区到江桥约75千米,其间,指挥部设在距离省城齐齐哈尔25千米的昂昂溪,三间房在昂昂溪附近,大兴距离齐齐哈尔约50多千米。所以我用这样的说法:血战江桥,再战大兴,恶战三间房。三间房是打得最惨烈的一次,在史料中有记载,在老百姓中有传说,说数百名中国的将士牺牲在三间房,战斗结束后,有人把遗体埋在一个长形的圆坑里边,有人把它叫环形英烈墓,但这个环形英烈墓到现在没有找到。我们也希望,有机会有条件的话,能够探查一下,这是我们烈士的遗骸。

对于江桥抗战来讲,每个人心目中都有自己的江桥抗战。我始终想,对于江桥抗战这样大的历史事件,它的价值不应仅仅局限于历史研究,它更多的价值可能在于我们对这个事件投入更多的感情。比如说马占山江桥抗战这段历史,马占山能够做到孤军奋战,只有他自己的军队在战斗,还是违令抗击。马占山超越了一般军人的职责,在违犯蒋介石命令的情况下去抗战,这是他真正的英雄本色。马占山是光荣抗争,虽败犹荣,是中国军队武装抗战第一人。

关于第一人和第一仗的问题,学术界多次进行过研讨。黑龙江学者多认为第一枪是江桥抗战,辽宁学者多认为第一枪应当在辽宁,是九一八事变,吉林的学者基本上是支持黑龙江的。再者,有人说江桥抗战是中国抗日战争的开端,是14年抗日战争的开端,但到现在为止这个问题没有结论。我的看法,中国的抗日战争从九一八事恋开始,中国抗日战争的第一枪从江桥抗战开始,我觉得这个应该是比较符合客观实际的。

九一八事变,留给我们的是苟且的生,江桥抗战留给我们的是不屈的死,江桥抗战代表了一种精神,代表着我们民族的良知,所以,无论从哪个角度来讲,江桥抗战给予我们民族的是积极向上的精神激励 ,而“九一八”留给我们的是屈辱。这个屈辱,我们说是日木人侵略造成的,但某种程度来讲,我想,最后承担责任应当在他们,但承担后果的则是中华民族。

我一直在考虑这样一个问题,九一八事变这一天的伤亡数字,据记载:东北军死亡是300多人,失踪是400多人,而日本关东军是死亡数人,伤30多人。这不是战役,也不是战争,甚至连战斗也不算。所以说,九一八事变我们唯一能够记住的,它是我们民族屈辱的开始。沈阳偌大一个城市,它的统治者大都投降,包括吉林省。所以从这个意义上来讲,马占山是当时中国“最高大”的人,因为他站在了民族尊严的最前沿,他维护了民族尊严。

我们可以设想一下,如果没有马占山在黑龙江抵抗,中国会是什么样,也许历史不能假设,但是有的时候历史问题不能完全用学术来解决,不能用简单的理性来断定。马占山,他所能做到的是在极其不利的条件下的这种抵抗,他的抵抗甚至远远没有吉林和辽宁那样的条件,因为黑龙江几乎是被逼到边上了,可以说,马占山并不具备抵抗并取胜的条件。但“九一八”带给人们的是绝望,马占山带给人们的是希望,所以对江桥抗战,我理解,就是马占山自己说的那句话:“守土系为天职,自卫斯为神圣。”这是马占山20日到省城齐齐哈尔市时的宣言,是他爱国主义思想的核心,这也是我对马占山在江桥抗战中的评价。我想说,1931年11月3日到11月9日,中国历史属于马占山将军,因为他的抵抗,更因为马占山在当时中国人心目中的地位。

三、世界瞩目,举国援马——马占山感动中国

马占山感动了中国,在当时中国历史背景下,人们感动的是马占山的精神,更多的人震惊的是有人抵抗,没有人会计较马占山到底打了多少敌人。马占山一个人之所以能够感动一个国家、感动一个民族,这种感动来自于感恩,感恩什么?感恩对国土、尊严的维护,感恩的是为了自己国土的完整,有人起来奋战了、有人起来抗争了、有人带来希望了!马占山能够带来希望,所以感动中国。

有很多学者查出许多实实在在的资料,如果翻出当时的报纸,黑龙江的《滨江时报》,还有北京、上海的一些报纸,甚至包括国外的《泰晤士报》等对马占山领导的江桥抗战都做了很多报道, 给了极高的评价。1931年11月17日的《滨江时报》以《马占山万岁》为题发表文章,盛赞马占山及其所有参战官兵,呼吁中国军人学习马占山做捍卫国土的勇士:“嫩江河畔的赤子,都是我们中国血性男儿的瑰宝,江桥上枕尸遍野,他们犹唱着为国而死的挽歌,先着我们而牺牲了,黑龙江的中国军队可以说是捍卫国土的勇士……中国军人马占山先生,你鼓着勇气,洒着热血,在这白山黑水之间,孤军奋斗,你的英武,值得四万万同胞景仰……中国军人啊!中国军人的魂啊!马占山已经敲着警钟,请你们起来,布告上的报国卫民,要希望你们去实行啊!最后,我们高呼着:中国军人马占山万岁!!!!!”

这是当时中国人真正的呼声。马占山是在用他的精神拯救一个民族,当时的中国缺的是什么,你要说缺装备、缺武器,都可以,但是中国人最缺的可能是精神、良知和勇气。马占山拯救的不仅仅是国土,他拯救的是民族的灵魂。就这一点,我觉得马占山感动中国,用什么词,什么语言都不过。

马占山当时的影响反映在各方面,著名的教育家、文学家陶行知写了一首诗《敬赠马占山主席》,流传非常广,他盛赞马占山:“神武将军天上来,浩然正气系兴衰,手抛日球归常轨,十二金牌召不回。”上海音乐家协会还专门为黑龙江守军谱写了《马家军之歌》,马占山的名字随着动听的音乐传遍大江南北。

马占山深入民心还有一个特别的表现就是,当时上海的福昌烟草公司生产了马占山牌香烟,而且在报纸上登广告说:“伟人名烟,并垂不朽”,号召大家都来抽马占山牌香烟,买马占山牌香烟,就是支持江桥抗战,就是认同和弘扬这种民族精神。虽然有一定的广告色彩,但也说明马占山精神深入人们的心中。

世界各国报刊对马占山将军也进行了大量的评价,如《京津泰晤士报》上有一段很有名的话称赞马占山是“在充满灾难的中国里,中国高级官吏堪称仅有的一人”。

全国援马,不仅仅是东北,还有上海、广州、北京等,纷纷给做布鞋、做衣服、送东西等,而且包括国外华侨,美国纽约、旧金山都举行示威游行,上街宣传马占山精神。马占山将军感动了中国,感动了所有有良知的中华民族的每一个人,所以,从这个意义上来讲,马占山江桥抗战精神永存。

我想,对许多问题,其实不用仅从细致的学术角度来考虑,我们只要听听老百姓的声音就行,老百姓的口碑就是一种丰碑。历史上,有一个人大家都知道——岳飞,岳母刺字:精忠报国,但是最终还是被十二道金牌召回,就连岳飞也没有做到一点,那就是违命抗争。中国历史上能够做到违命抗战的能有几个人呢?违命抗战的结果,说得通俗点,就是好坏你都没好结果,打赢了,你还是违命。从一定意义上说,马占山行为需要我们用感情去理解,而不仅仅是学术性问题。

还涉及一个问题,马占山领导的江桥抗战与世界反法西斯战争的关系问题,大约在20年前就有人提出来,说中国的马占山抗战不仅仅是中国抗战的开始,不仅仅是中国抗战第一枪,也是使中国成为世界上最早抗击法西斯侵略的国家。这个问题如果完全忽略是不对的,但是说真的达到那种程度可能也不完全现实,应该说是事出有因。

大家都知道,世界最早的法西斯国家是意大利,1922年墨索里尼上台。那么,日本法西斯什么时间上台呢?按照我们现在的一个标准说法,就是1931年九一八事变之后,日本军国主义上台,法西斯主义形成了。德国法西斯上台是1933年1月份,在法西斯上台的过程中间,一个是北非的反对意大利法西斯的战争,一个是西班牙内战后来演变成反法西斯战争,但这都是发生在江桥抗战以后的事。所以,我们现在说中国是世界上第一个抗击法西斯侵略的国家,是马占山领导的江桥抗战,也未尝不可,不是一点根据没有的。我们做了,只是它是不是起到那么大的作用,大家可以讨论。但是,在世界历史上,马占山抗击日本的斗争毫无疑问应该占有一定地位。

我认为评价马占山需要理性,也需要感情。所以,很大程度上,我们能不能以人文的观念来认识这些历史。因为历史对于很多人来讲,有学术上的历史,有老百姓的科普意义上的历史,其实,更重要的是后者。学术研究的最终目的是让历史为现实社会服务,真正做到以史为鉴的研究境界。

(待续未完)

作者简介

周彦,齐齐哈尔大学文学与历史文化学院历史系教授、主任,历史专业学科带头人。长期从事中国近现代史教学和研究工作。撰写有《日本近代侵华政策演变史》《中日关系研究丛书》等著作。主编《江桥抗战与近现代中日关系史研究》《马占山画传》《齐齐哈尔抗日斗争史》《齐齐哈尔历史文化丛书》等。在《抗日战争研究》《历史档案》《学习与探索》等刊物上发表学术论文五十余篇。

声明:本文系原创,根据周彦老师在2012年龙江讲坛第272期的讲座内容整理而成,收录在《龙江讲坛系列讲座》一书中。版权归原作者及该书出版社所有。转载请注明来源及原作者姓名。

来源:《龙江讲坛系列讲座》(黑龙江人民出版社)

责编:李静

标签: