萧红“绝后”的元凶竟是自己,丧子后直言:死就死了,省得拖累人

萧红“绝后”的元凶竟是自己,丧子后直言:死就死了,省得拖累人

1938年9月,萧红拖着七八个月的孕身,独自一人跌跌撞撞地从武汉来到重庆。

先期抵达重庆的丈夫端木蕻良,并没有为她准备好一个栖身的窝,只得临时抱佛脚,将她暂时安置在一位同窗的家中。

寄人篱下的日子,总是夹杂着凄凉的意味,即便如此,萧红仍未能从心理上得到丈夫理应给予她的慰藉。

“安顿”好妻子后,端木蕻良不是忙着编辑《文摘战时旬刊》,就是忙着到复旦大学授课,根本顾不上萧红。

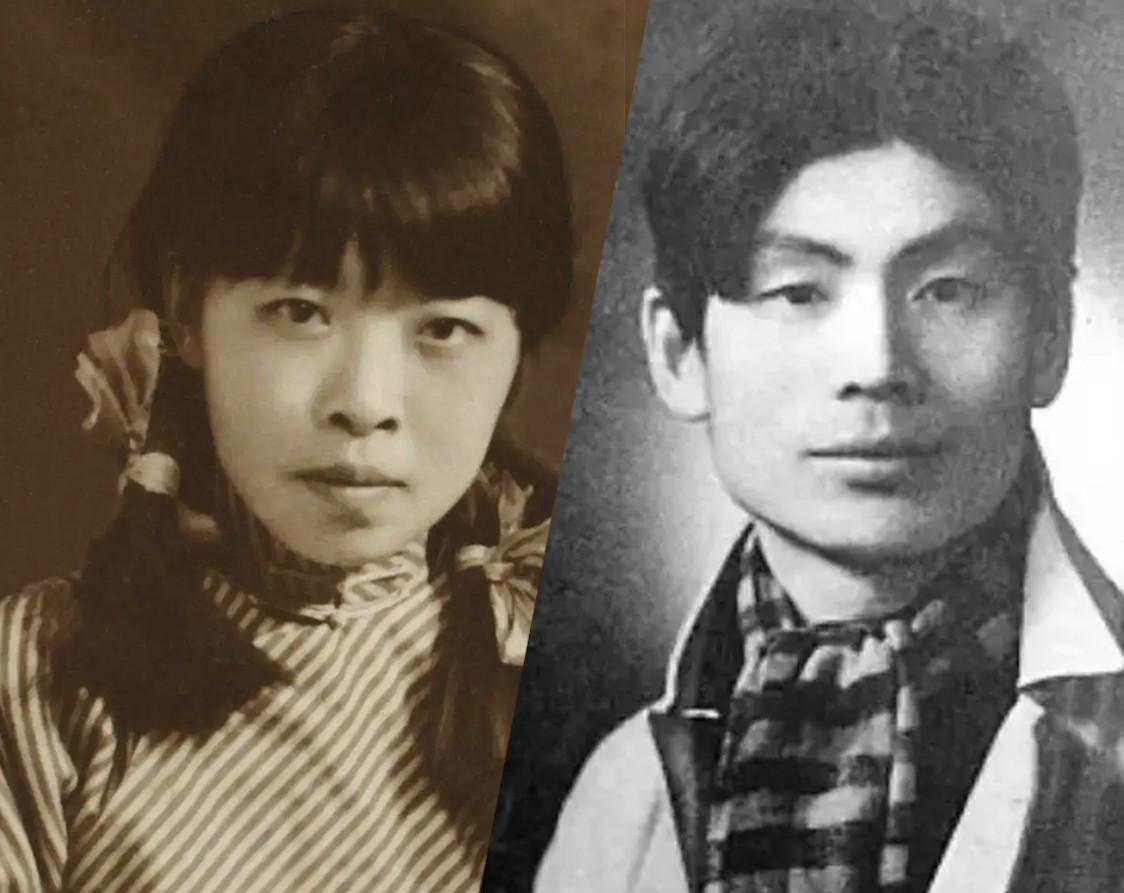

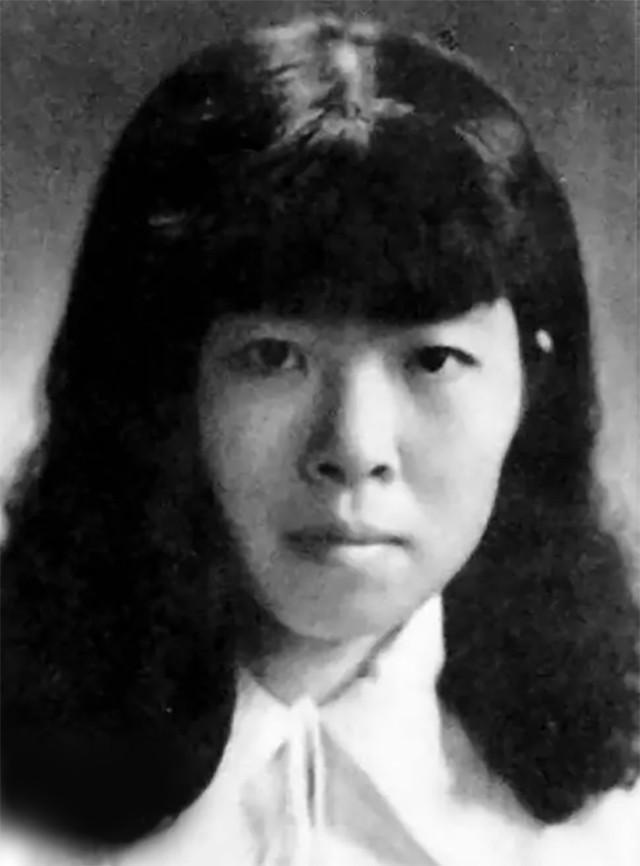

萧红

萧红没有怪罪端木的意思,是啊,他本就是公子哥儿出身,自己都要人照顾的一个人,怎么会指望他来照顾别人?

“再说……他不是工作忙得走不开吗?”萧红自顾自地说着,连她自己都不清楚,这是在安慰自己,还是在替端木开脱。

人生地不熟的萧红,独自住在一间小屋子里,油然生出一阵孤独无援的悲哀。

然而,叫她去过另一种日子,做深宅大院的少奶奶,她又不会快乐。

奔波、劳碌、孤独、愤怒……这是生命,萧红又感到一阵温柔的牵痛。

她想起了六年前的哈尔滨,挺着孕肚的她,被未婚夫抛弃在东兴顺旅馆的凄凉景象。那次,上天派了萧军来搭救她,而这次,所有神明都闭上了眼睛。

萧红与端木蕻良

萧红的预产期在两个月后,她不能在这里一个人把孩子生下来,她得赶紧找到一个能够顺利、安全度过这女人生命中危险关口的处所。

她想到了曾在哈尔滨一同出生入死、情同手足的罗烽、白朗夫妇,一个多月前,罗烽同端木一道从武汉来到重庆,他们一家人住在重庆远郊的白沙镇。

按照罗烽在船上留给端木的地址,萧红很快便与白朗取得了联系,果然,夫妇二人十分欢迎她的到来。

白朗带着婆婆和孩子,一大家人在白沙镇租了一个大院落,空着的西厢房正好给萧红借住。

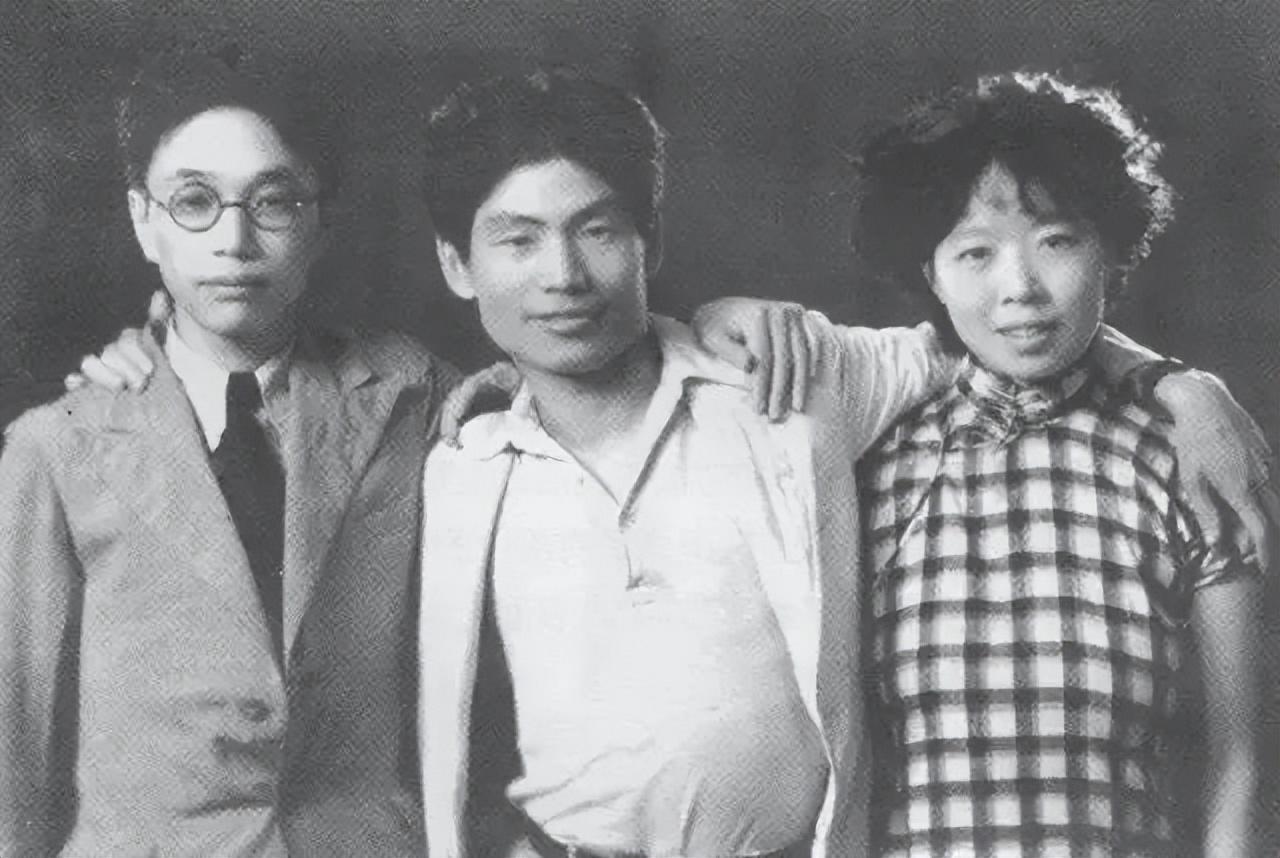

左起:白朗、国际协报记着关大为、萧红

9月下旬的一天早上,端木蕻良将萧红送到重庆市区的望龙门码头,搭乘客轮去白沙镇,而他自己却没有上船。他知道,她是可以一个人的。

客轮逆江而上,萧红望着脚下被船切开的滚滚江水,仿佛一道劈开又愈合的伤痕,拖着长长尾巴的白浪花,就是岁月留下的结痂。

经过七八个小时的航行,下午四五点钟,萧红终于抵达了白沙镇的朝天嘴码头,白朗已早早在码头上等候了。

客轮刚刚停稳,白朗就急切地跑上客轮,去搀扶挺着大肚的萧红下船,直到看见白朗,萧红的脸上,才有了微微的笑容。

白朗的家离码头不远,但需要走上朝天嘴的77级石阶和一段陡坡,白朗担心萧红的身体,提前叫了一乘滑竿,作为萧红的代步工具。

民国时期的重庆望龙门码头

突如其来的关怀,让萧红有些受宠若惊,她直言自己没有问题,奈何白朗一再坚持,她也只好“客随主便”,上了滑竿。

这种由长竹竿绑扎成的“轿子”看上去十分简陋,但相较于跟在轿夫身后气喘吁吁的白朗,她的悠哉悠哉实在显得过于奢侈。

直到滑竿在白朗家的院门前落了实地,萧红才长舒了一口气,相较于身体上的艰辛,心里的惶惶不安,则更令她难过。

白朗的婆婆见到萧红格外高兴,身逢乱世,每一次重逢都值得庆幸。

何况当年在哈尔滨时,罗烽的母亲待萧红和萧军就视如己出,关怀备至。如今在异乡重逢,老太太更是喜出望外。

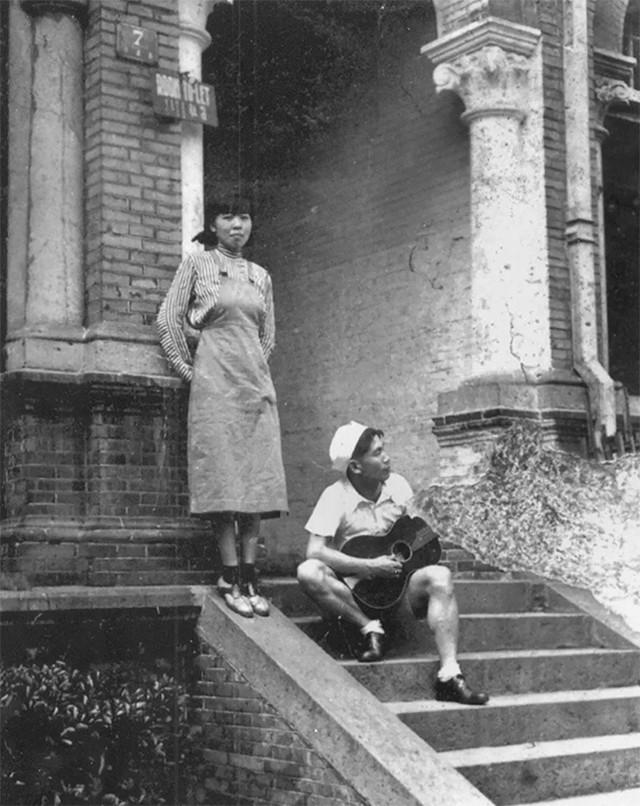

在哈尔滨时的萧红与萧军

白朗一家人的热情,让萧红感受到了久违的家的温暖,但随着产期的临近,萧红的情绪却莫名变得越来越差,这种变化,连她自己都始料未及。

她的心胀得越来越大,挤得她透不过气来,耳朵里仿佛同时响起一整个夏天的蝉声,像耳鸣一样。

产前的忧郁,丈夫的淡漠,爱情的伤痛,过往悲惨的种种……一切都回来了,不是一件件地来,统统一起来。

来访的朋友都好言相劝,白朗也常常开导她,可是萧红却无动于衷。她白天不断地抽烟,晚上不停地喝酒,这是她18岁那年就养成的“恶习”。

那一年,她因为反对包办婚姻,受到家庭的责难和冷落,精神上饱受折磨,从那开始,每当她心情低落,她就只能在烟酒中寻找慰藉。

萧红

在纪念萧红的《遥祭》中,白朗这样写道:

“她的感情突变是非常显著的……虽然整天住在一个小房子里,红却从来不向我说起和军分开以后的生活和情绪,一切她都隐藏在自己的心里,对一向推心置腹的故友竟也不吐真情了。”

临近预产期的那一个月,萧红变得异常暴躁易怒,几次因为小事,跟白朗大发脾气,许是越亲近的人,反而越容易被拿来撒气。

白朗也不介意,等到萧红恢复了理智,发觉白朗不是情绪宣泄的对象时,自然就沉默下来。

那段时间,白朗总觉得在萧红身上,似乎有着某种不为人知的隐痛在折磨着她,就连她的欢笑也使人感到是一种忧愁的伪装。

罗烽、白朗夫妇

白朗一辈子都忘不了,萧红曾对她一本正经地说:“贫穷的生活我厌倦了,我将尽量去追求享乐。”

是的,这一切在白朗和熟悉萧红的朋友看来,实在太反常了,她好像对这世间的一切,都怀着“报复”的心理。

朋友们都在猜测,也许萧红的新婚生活并不美满!那么,她和萧军的分开无疑是无可医治的伤痛。

只是,后来的萧红,从不在朋友面前提起萧军,朋友们也不忍心去触碰她的隐痛。一切就由着她的性子好了。

可是,萧红的情绪发作起来,有时也让白朗陷入两难。

作为患难之交,萧红向自己发脾气、使性子,白朗都可以理解,亦不会怪罪于她,但有时候,萧红竟也对罗家老太太发起火来。

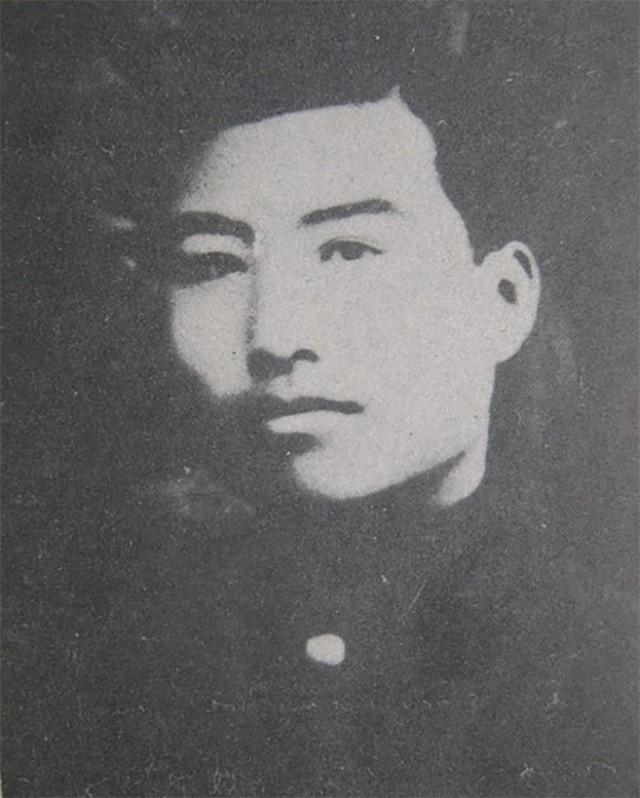

左起:黄源、萧军、萧红

白朗夹在中间很是难办,一面向婆婆解释、赔礼,一面还要宽慰萧红、开导她。

难能可贵的是,老太太宽宏大量,她从儿媳口中知道萧红命途多舛,所以,从不把这件事放在心上,有时还会主动劝上她几句。

那时候,罗烽在位于重庆市区的“中华全国文艺界抗敌协会”上班,不常回到白沙镇。

有一次,罗烽从市区回来,从妻子口中得知萧红性情大变,时而对白朗发脾气,时而又抱着白朗失声痛哭。

罗烽听后十分惆怅,叮嘱妻子:“朗,她心情太坏了,你要耐心点儿,多安慰她!”

夫妻俩都十分同情萧红在婚恋上的不幸遭遇,一如既往地关心她、照顾她。

左起:梁山丁、罗烽、萧军、萧红(1933年摄于哈尔滨)

后来,萧红也感觉到了自己的病态,她总是怀疑别人会误解她情绪崩溃的原因,似乎总能听到别人在背后说:如果不和萧军分手,一切不都会好好的吗?自作自受!

11月下旬的一天,萧红感到小腹有些疼痛,白朗知道这是临盆的征兆,马上将萧红送到了医院。

此后的萧红顺利生下了一个男孩,白白胖胖,低额头,四方脸,和萧军一个样。

朋友们都为萧红高兴,白朗更是早早晚晚去医院端汤送水,无微不至地照料着萧红母子。

产后第三天,萧红对白朗说自己牙疼,想要些止痛片。白朗给她拿了“加当片”——一种比阿司匹林厉害得多的镇痛药。

萧红(右二)

转天,白朗照常给萧红送饭时,萧红淡漠且坦然地告诉白朗:“孩子死了,昨晚抽风死的。”

萧红的话如晴天霹雳一般打在白朗的身上,“昨天还好好的,怎么能说死就死了呢!”

白朗简直不敢相信自己的耳朵,转身就要找医生去理论,萧红死活拦着。后来,医生和护士知道后也很震惊,都表示要彻查。

当所有人都沉浸在一片悲伤中时,只有萧红自己反倒异常冷淡,自顾自地喃喃着:“死就死了吧,省得拖累人。”

孩子夭折,作为母亲的萧红又不主张调查,医院对此也就不了了之了,至于孩子的真实死因,除了萧红本人外,谁都不知道。

萧红

但是,从萧红怀孕后,对这个孩子的态度上来看,不难发现一些深埋在她内心深处的隐秘。

年初在西安时,尽管她已经怀了萧军的孩子,却坚决要与他分手,面对这个男人屡次三番的出轨,她早已伤透了心。

萧军提出等孩子出生以后再说,萧红断然拒绝了。

此后,萧红回到武汉和端木蕻良步入了婚姻的殿堂。说起来,与端木走到一起,未必不是一场赌气的决定。

自从与萧军分道扬镳之后,萧红就打定主意要打掉这个孩子,这是对萧军的报复,也是对这段令她不堪回首的爱情的回应。

在西安时,她就要去做人工流产,但是限于当地医疗条件的落后,只好作罢,后来到了武汉,端木蕻良对她紧追不舍,非要与她完婚。

萧红

尽管端木的疯狂追求曾深深打动过萧红,但端木父母的坚决反对,却给萧红留下了难以抹去的心灵创伤。

谁会让自己的儿子,娶一个肚子里怀着别人孩子的媳妇呢?

虽然二人最终仍是不管不顾地走到了一起,但这个孩子却是萧红心里一个解不开的疙瘩。

是的,眼下端木蕻良的确接受了她肚子里的孩子,可是明天呢?后天呢?一旦孩子生下来,嘲讽和流言会如潮水般向他扑来,他还能否接受这个萧军的骨肉呢?

对于这个问题,端木从未向萧红袒露过自己的心迹,他始终采取着暧昧和回避的态度,对于这个公子哥儿来说,回避是他的一种处事方式。

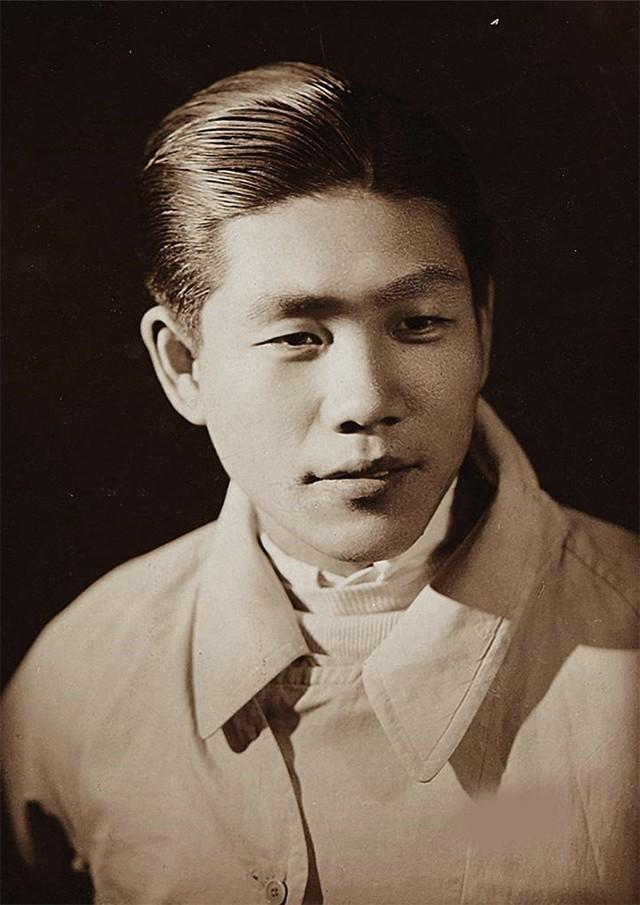

端木蕻良

萧红非常担忧这个孩子将来会成为她和端木一起生活的巨大障碍,因此,更坚定了打胎的决心。

于是,她找到朋友蒋锡金,直言不讳地表示,希望他可以帮自己联系一位打胎的医生。

蒋锡金一听,登时傻了眼,先不说在当时“打胎”是违法的,就算是能打,对萧红来说也是一件极其冒险的事,因为当时萧红已经怀孕五个月了。

“这可是萧军的亲骨肉啊!”蒋锡金实在不愿相信,萧红竟然要打掉萧军的孩子,他再三劝萧红把孩子生下来,“不要担心养不活,我们大家都会伸出援手的。”

后来,萧红听说胡风的夫人梅志也要去做人流,萧红便跟着一起去了医院,结果,当两人听说人流费竟然高达140元时,也只剩下望洋兴叹。

左起:梅志、梅志与胡风的孩子、萧红

几次打胎都没有着落,对萧红来说,也只有听天由命了。

这样想来,孩子的夭折,与萧红不想做母亲的意志不无关系。可是,无论孩子死于何因,对于一个母亲来说,内心无疑是极其痛苦的。

很多人不知道,其实萧红是非常喜欢孩子的。

据好友舒群回忆,1937年4月,萧红因与萧军的感情纠葛,独自一人来到北平散心,那个时候,舒群经常陪萧红去逛街。

没多久,舒群便注意到,每每路过儿童服装店的橱窗,萧红便会不自觉地踌躇不前,舒群猜想,萧红是怀念起她在哈尔滨医院里生下的女儿了。

舒群

时间回溯到1925年,14岁的萧红正在念小学,父亲张廷举如做交易一般,将她许配给了呼兰县一个小官僚的儿子汪恩甲。

随着年龄的增长,萧红的独立和情感意识造了她的反,她抗婚,逃逸。让她成为包办婚姻的牺牲品,还不如让她去死。

然而,在这动荡的世界里,谁知道什么是因?什么是果?流浪在哈尔滨街头的萧红,身无分文、饥寒交迫,不得不去寻求“未婚夫”汪恩甲的救助。

1931年底,萧红和汪恩甲以同居的身份,住进了位于哈尔滨道外的东兴顺旅馆。

两人在这里住了七个月,欠下食宿费四百多元,汪恩甲借口回家筹钱,一走就再也没有回来。

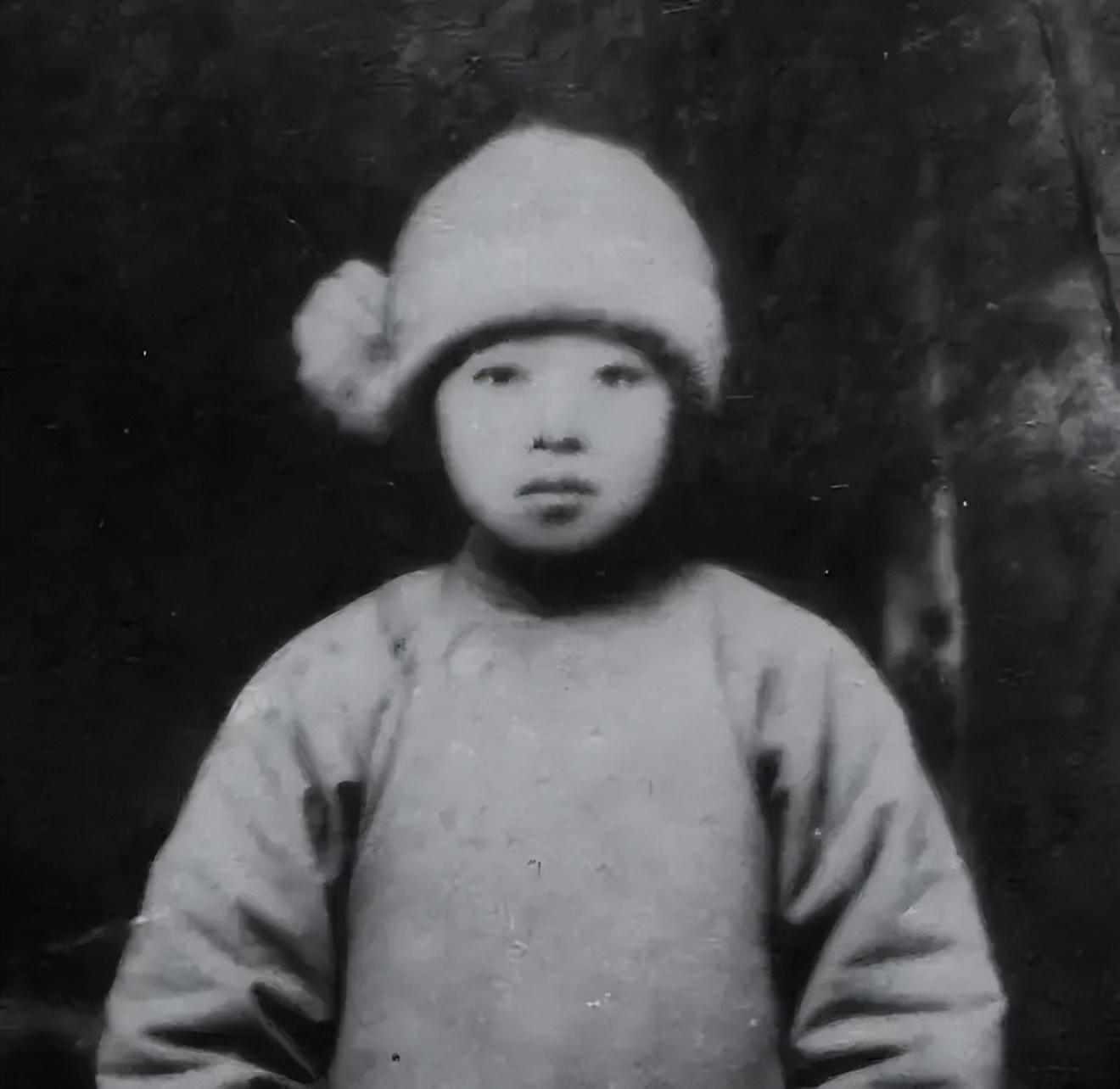

少年时代的萧红

当时,已经怀有六个月身孕的萧红,被旅馆老板当做人质关押了起来,并放言,如果不能还债,就把她卖到烟花柳巷去。

一个身怀六甲的年轻女子,举目无亲,身无分文,叫天天不应,叫地地不灵,可以想象,当时的萧红有多么绝望。

无奈之下,穷途末路的萧红投书到《国际协报》,请求他们伸出援手,此后,她便遇到了萧军。

两颗炽热的心一碰面,就如干柴烈火般燃烧了起来,此后,再没什么能将他们分开。

那时的他们太年轻了,年轻到根本不知道,比起外界的力量,我们人是多么渺小。可是我们偏要说,我要永远和你在一起,一生一世都别分开,好像我们自己做得了主似的。

萧红与萧军

1932年8月7日,哈尔滨暴雨如注,松花江堤坝溃决,洪水涌入市区,道里道外顿时成了一片汪洋。

旅馆老板和诸多房客都自顾自地逃命去了,萧红也借此机会,逃离了被囚禁两个多月的东兴顺旅馆。

那时候,萧红和萧军身无分文,好在《国际协报》的主编裴馨园收留了他们。

后来,萧红在哈尔滨市立医院顺利生下一名女婴,这是她和汪恩甲的孩子,可孩子的父亲早已不知所踪。

这孩子来得多不是时候啊!一个连自己的基本生活都没着落的人,一个连安身立命的地方都没有的人,哪有能耐养活一个孩子呢?

哈尔滨水灾(摄于1932年)

孩子呱呱落地后,萧红都不敢看上一眼,仿佛只要一眼,她那母爱的天性就会决堤,就再也舍不得。

当一个陌生女人把孩子抱走时,她再也忍不住内心的悲伤,把头埋在被子里号啕大哭,隔着被面都能感受到氤氲的泪水。

即便少了孩子的牵绊,萧红与萧军的感情,也只维持了六年。

抗战打响后,“二萧”与一众同仁奔赴临汾,支援山西民族革命大学。但教学还未展开,日军便逼近了临汾。

撤退时,萧红、端木蕻良、聂绀弩等人跟随西北战地服务团前往西安,而萧军却想要随学校去打游击,任萧红如何劝说,萧军依然不为所动。

萧红、萧军

后来,当萧军同丁玲从延安回到西安时,在战地服务团的驻地,碰见了独处一室的萧红和端木,那一刻,萧军明白了一切。

他转身走进盥漱室,任冰冷的水浇在自己的头上,他又何尝不知,这一切都是自己的咎由自取,自己的花心,自己的任性,把萧红推到了悬崖边。

“三郎,我们永远分开吧!”萧红不知道什么时候走了进来,平静地说道。

“好!”萧军头也不抬,平静地应着。六年患难与共的夫妻,就这样在汩汩的水流声中,平静地分手,从此诀别。

但此时,萧红已经怀上了萧军的骨肉。

孩子夭折后,萧红把白朗送给她的原本为孩子做衣服的布料,和她亲手做好的婴儿衣服,剪成了一条一条。

萧红与萧军

这是对内心极度悲伤的发泄,还是对命运不公的愤恨,也许连萧红自己也无法分辨。

萧红的恩师鲁迅先生,曾在一篇文章中为“农妇溺婴”做过辩护:倘若由她们亲手溺杀了生下的婴儿,其实是因为爱得太深,唯恐孩子长大以后的处境比自己更悲惨。

没有人知道,萧红是否也看过先生的这篇文章。

自从孩子没有了,她便不愿留在医院里,这里除了她和值班的护士外,再没有第三个人了。

她害怕极了,孩子微弱的呼吸仿佛还在,漂浮在空气中,牵牵绊绊的,无时无刻不在噬咬着她的灵魂。

1938年11月底,没出月子的萧红,在寒风中登上了回望龙门码头的客轮,也许有时候,空间和时间一样使人淡忘。

萧红

离别之际,萧红对白朗说:“朗,我愿你永远幸福。”

“我也愿你永远幸福。”

“我吗?”萧红迟疑着,紧跟着一声苦笑,“我会幸福吗?朗,未来已经摆在我的面前了,我将忧郁地孤独终老。”

当船在重庆靠岸时,街灯已经亮了起来,可太阳还挂在天空中,黯淡的,一寸一寸往下掉。

萧红站在甲板上,远远望去,只觉得一阵苍凉……

标签: