中国的四大发明是指哪些?

中国的四大发明是指哪些?

中国四大发明指的是:指南针、火药、印刷术和造纸。

指南针是世界公认的四大发明之一,在古代航海上发挥了巨大作用,它与后来出现的地动仪一起被誉为“世界三大发明”。

指南针是由磁针、底盘和指针组成的一种用来辨别方向的仪器。它具有指向南北,指示方向,测定位置等作用。

磁北极在正北方,磁偏角为90度时,指针偏转180°,就可以从地球的南北极向东或向西移动360°。

通过以上两点我们知道了磁针上的符号能够告诉人们所处位置的经纬度信息。

那么如何使用指南针呢?

首先要把指南针平举起来,然后用右手手指按住左侧顶端,再把右侧顶端放到上面,这样就能使整个指针正好指向北方。

如果想知道自己现在所在的位置,那就要把指南针靠近北极星,这样看起来会更清楚。

只要将磁针南北对调,再找出同一面面相对而立且朝前一面,按顺时针转动即可读出它所显示出不同经度来。

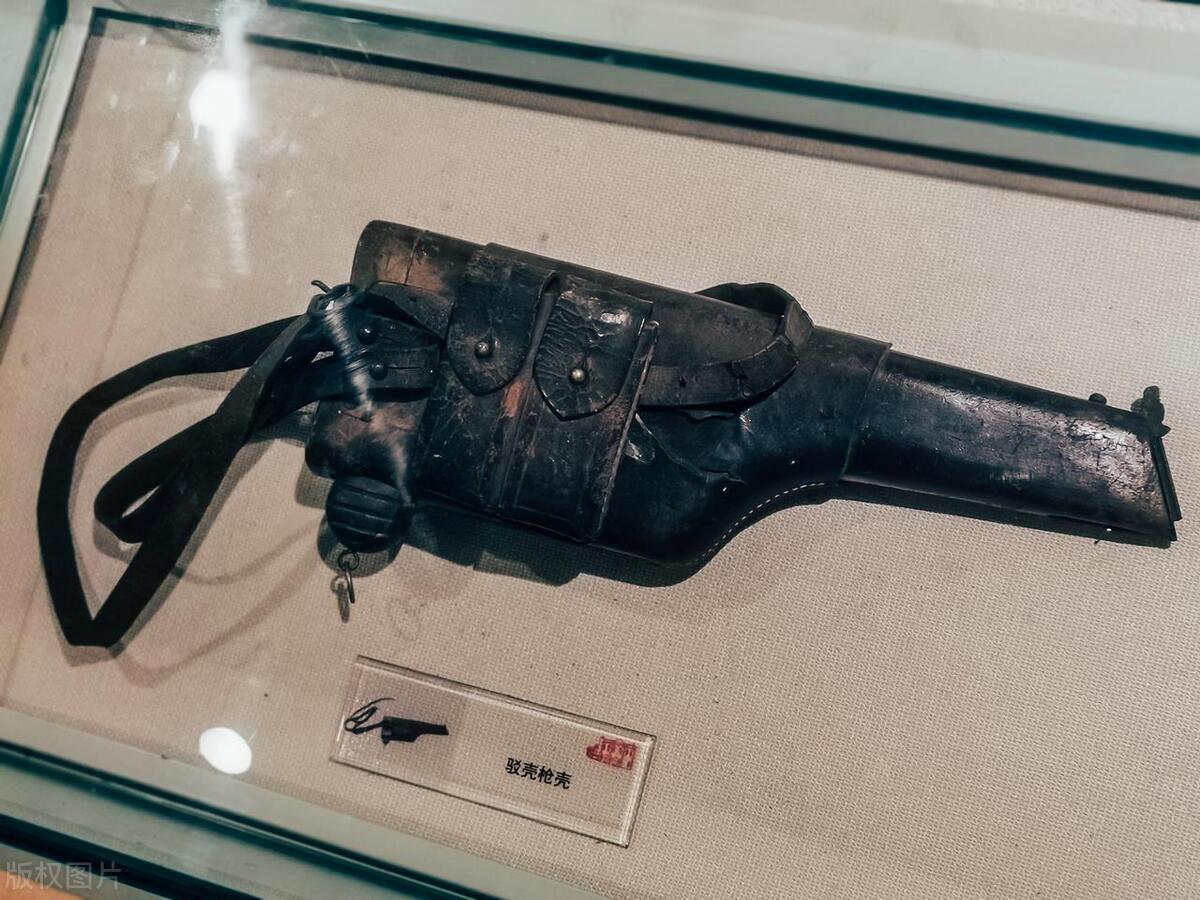

火药是中国四大发明之一,也是世界上最早的一种可燃物。

在古代,人们发现了燃烧的现象,开始用火烧来取暖或照明。后来有人想:为什么不能把火运用到军事中呢?于是,人们把火装进竹筒里,做成弹丸,这样就变成了原始的枪械。

后来,火药又被用于制作烟花爆竹、烟火等物品。但由于技术和资金不足,一直没有得到广泛应用。

16世纪末,意大利人马可·波罗来到中国。他对中国的各种事物感到非常好奇。特别是听说中国人用竹子做箭,还能够发射出去时,更是兴奋不已。于是,他不顾危险,冒险回国,向欧洲各国大肆宣传“中国神物”,并建议他们制造这种武器。

后来,明代万历年间,一个叫李时珍的官员,开始研究炼丹术。在炼丹过程中,他发现硫磺和硝石可以合成火药,而且比传统方法制作出来的效果要好很多。经过多次试验后,终于成功地发明出了火药。从此,火药便走上历史舞台。

17世纪,英国科学家伽利略首先从火药中提取出一种具有爆炸性的化学物质——黑火药。由于黑火药具有较高能量,能迅速释放,因此被称为“现代炸药之母”。此后,随着科学技术不断进步,黑火药逐渐发展成今天所见的三硝基甲苯(TNT)、苦味酸(IPA)等多种类型。

如今,我们手中燃放着各式各样、色彩缤纷、各式各样,既安全又环保的烟花。它们已经成为庆祝节日不可或缺部分,更是中华民族优秀文化遗产。

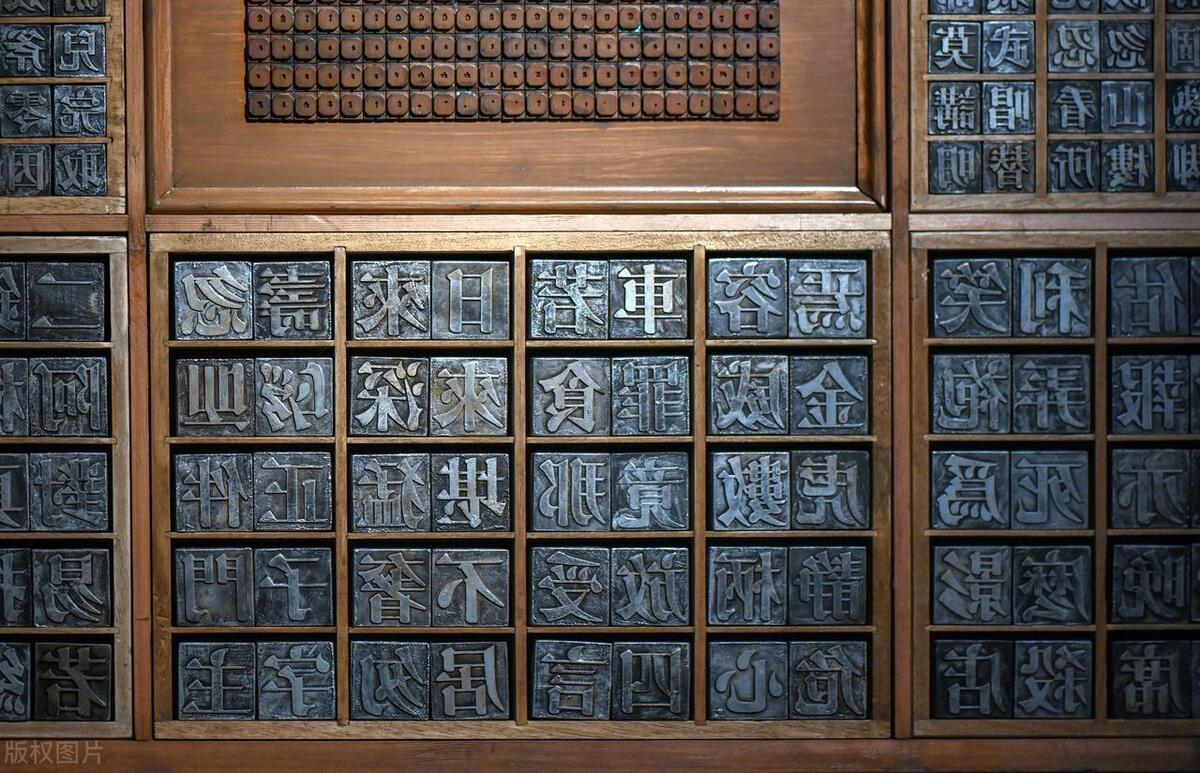

印刷术又称雕版印刷,早在唐朝时期就已产生,到了北宋时期已经非常发达,当时宋太祖赵匡胤还亲自参加过雕版印刷技术的研究工作,并且还为自己立下了遗嘱。而到了明清时期,这项技术已经发展到顶峰。

印刷术是用印刷技术复制、记录和传播文字、符号或图像的一种方法。

最早使用的是木制印刷机,后来发展到石版和金属铸刻,最后发明了活字印刷。

中国最早的雕版印刷始于战国时期(公元前221~前206年),在汉代时已达到很高水平。

它所刻印的文献称为“竹简”,从战国至东汉初有300多部。

到南北朝时,出现了木板印刷,并使用了墨拓工艺。

此后,为了提高印刷效率,又发明了铅字排版系统。

明末清初,西方传教士带来了铜质活板印刷机,使印刷术得到进一步发展。

18世纪末,德国人约翰·洛伊斯·古腾堡设计出世界上第一台木质滚筒印刷机,这种机器比以往任何类型的机器都要便宜。

由于木板已不能满足大规模生产的需要,人们就把原来用来制作木版书籍、佛像等物品用过后废弃不用、甚至发霉变质的树皮重新利用起来,将它们磨成细末,掺入纸浆中,再制成新木板。

经过这样处理过而没有使用痕迹的细木被称为“纸料”,也就是我们现在说得最多的“纸制品”。

后来,人们还可以根据自己喜欢选择不同颜色,有时甚至直接将一张纸做成彩色画报,这在古代是不可能想象出来,更不用说实现了。

这些经过特殊工艺处理过并涂上颜料之后,便可作为印刷材料。

但是,这种未经染色过、只需简单装订就可以出售出售,且价格低廉,有着鲜明特色和视觉冲击力极强,色彩艳丽,图案精美,富有装饰效果,便于携带,具有极大商业价值。

而且,与传统纸质出版物相比,它保存时间长达几十年甚至上百年之久,已经成为当今出版业中非常重要,不可或缺且日益主流化,具有巨大经济效益和社会效益的重要载体。

因此,它既可以促进文化知识产品生产,也有助于繁荣社会主义先进文化,推动全民族文明素质不断提高。

我国传统印刷经历了一个漫长而复杂的发展过程。

唐代时,雕版印刷已初具规模,但只能印制佛经及其他少数几类书。

宋代,活字印刷逐步成熟,直至元代,木刻雕印技术才基本定型,标志着活字印刷术进入黄金时代。

元代以后,随着雕版技术衰落,民间手工造纸逐渐取代以树皮为原料制成纸,到明清时期,中国大陆地区主要依赖进口外国纸张进行书刊印刷,并在全国建立起许多造纸业城镇。

19世纪中叶,西方工业革命拉开帷幕,德国学者奥托·冯·哈恩首次提出静电印刷术概念,并于1840年代开始实验,终于在1859年研制成功,此法沿用至今。

现代意义上,现代印刷术泛指利用化学药剂改变墨色,从而实现文字图像信息复印打印输出,从而满足各种产品生产需求,广泛应用于各行各业,成为国家工业发展基础设施,对经济社会发展产生深远影响。

现代印刷术通常包括胶印、凹印(凸墨)、上光油转移纸(覆膜)等多种工艺类型,其中胶印法最为普及,也最具代表性。

胶印即把图文部分精确地转移到纸张表面,其优点是快速准确,适合大规模生产;缺点是成本高,只能印制黑白文图,不能印制彩色图文。

近年来,随着数字技术快速发展,数字水印技术应运而生,该技术将图像处理算法嵌入特定溶液之中,然后在目标纸张表面形成图案,再通过微孔滤光片进行透射,从而实现图像隐藏。

此外,还有一种无水乙醇转印法,其原理和数字水印类似,但无需在介质上涂覆特殊物质,而是直接用无水乙醇溶液浸润打印纸或其它材质,因此生产成本大大降低,能够满足日常生活中小规模生产需求。

当前,随着科技进步,高清晰度成像、高速扫描及影像增强等前沿科学技术,正在不断拓展印刷产业边界,带来新业态。

目前,数码喷墨打印机与激光打印机结合,共同构成超小型喷墨打印机,不仅成本低,而且运行速度快,打印质量好,尤其适用于大规模批量化生产。

未来,随着人工智能算法日益成熟,电子墨水屏显示设备开发日趋完善,人们对个性化产品需求日渐增长,智能化新型印刷模式将为市场提供更加丰富多元的产品种类。

造纸术主要用于书写,也可用于其他用途,如制作染料、印花等,从春秋战国时代开始,造纸术便已出现,至东汉后期达到高峰,并一直沿用至今。造纸术对人类文明进程有着巨大贡献,特别是其影响之广、传播之快,几乎无纸不成书,可谓空前奇迹。

古人做纸的历史悠久,而在造纸原料中,又以树皮最为常用。

大约从汉代开始,树皮就被人们用于造纸业了。因为它易于采集,所以深受人们喜爱。

那时,一般的纸制品都是用竹子做成的。这一技术一直流传到明清时期,主要使用方法为:把竹子劈成细丝,浸泡后放入料臼中捣碎,然后将其搅拌均匀,再挤出来,这样制成的竹浆即可用于造纸。但这种方法并不完美,其中一个大问题在于,当这些纤维与水混合后,它们会迅速膨胀,难以成形,因而必须不断地调整压力,否则纸张将变得皱巴巴的,无法成型。

这时,另一种更好、更便捷的造纸法诞生了——棉麻。这种技术利用棉麻植物纤维作为造纸原料。从宋代开始,人们就发现了棉花和麻可以用来制作纸张,而且效果还很不错。经过长时间实践,人们终于掌握了这种技术,使生产效率大大提高。后来,为了便于管理,人们还发明了专门用来粉碎棉花、麻等纤维的机器。从此,人类告别了“刀耕火种”时代,进入到“机械化时代”。

当然,随着科技水平逐渐提高,传统工艺也得到长足发展。现代意义上的蒸汽机、电动机、发电机以及各类机器设备,都是由我国古代劳动人民创造出来,且至今仍在广泛使用。

标签: