家天下的历史由来

家天下的历史由来

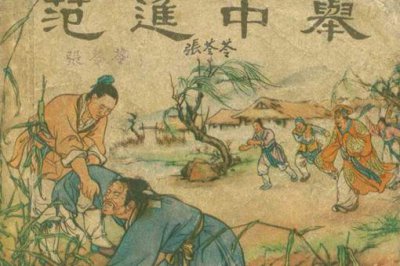

一部《封神榜》,武王伐纣的历史人尽皆知。我也幻想具备法力,在新朝立功受封,但那个时代,现实根本不可能。

为什么不可能,因为周朝,国就是家,没有血脉关系,普通人根本没机会。

为什么会形成国就是家,我们先来看看,商朝末年社会发展情况

商王朝时代,诸夏诸戎共处。没有压倒性实力部落,大家在共主的协调下,尽量和平共处。显然这时国家不是哪一个家庭的。

商王就是天下的共主,严格来说仅仅是部落联盟首领,对各部落的控制比较弱。各部落承认共主的领导地位,履行进贡、征伐出兵,共主不干涉部落内部事务。

各部落有游牧的、农耕的、商品生产的、商业贸易等多种生产方式并处,所以诸夏诸戎共处,共主是领导者和协调者。

周部落的实力

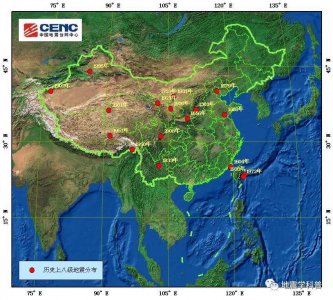

周部落在商王朝的西方,远古是神农氏故地,主要从事农业生产,部落定居,收入稳定,到商朝末期,成为一个经济比较富裕的地区,部落实力慢慢超越其他部落。

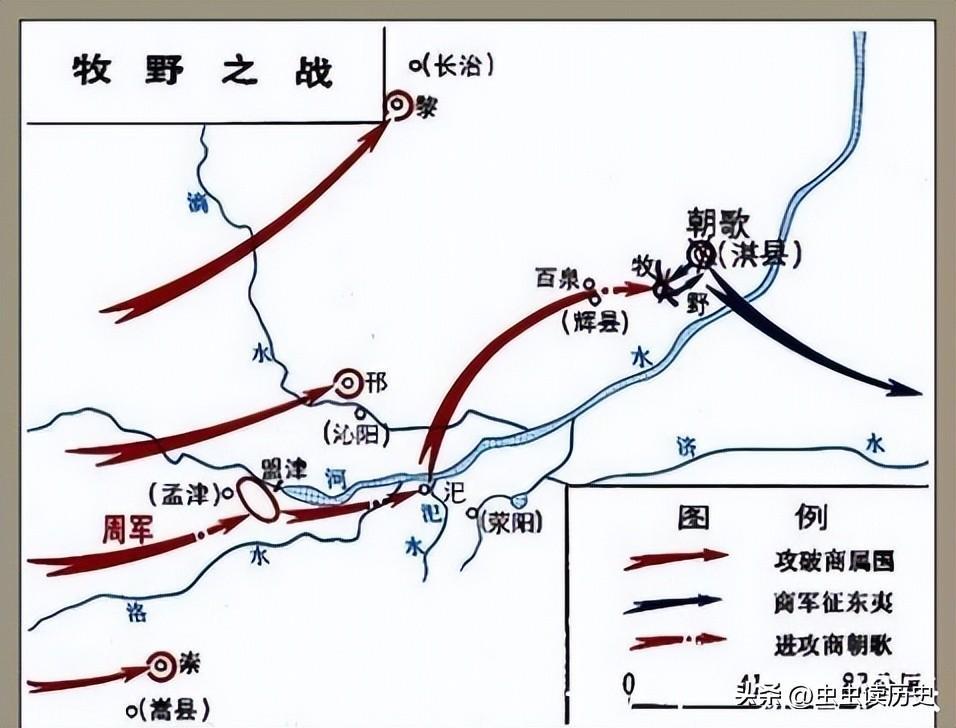

周武王利用商王朝对东夷作战,采用突袭方式,打败了商王朝及其支持的势力,以周代商,取得了天下,史称西周。

西周进行了史无前例的分封,如何分封?简单一句话,国就是家

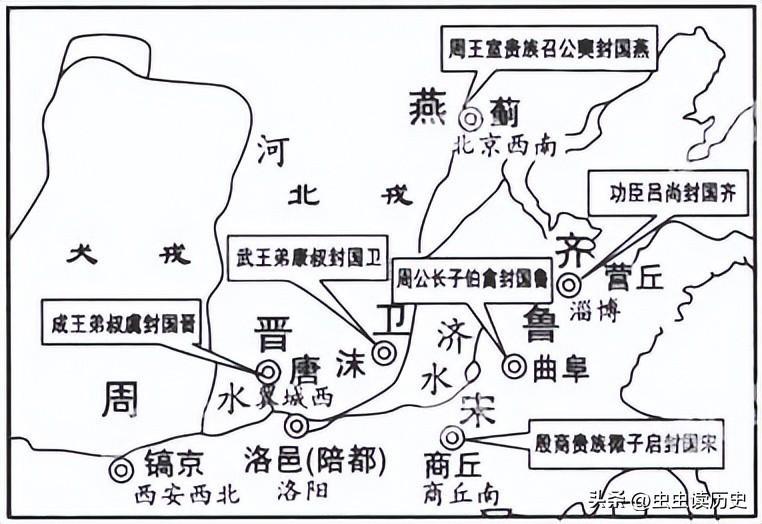

我们来看看,周武王初次分封的结果,当时国还不全算是家

周武王在取得政权后进行了分封,显然这次并没有满足新旧势力的欲望。武王病死,成王即位,周公旦辅政。新旧势力管叔、蔡叔、纣子武庚、徐奄等部落,以周公欲篡位自立为借口,起兵反周,三年才被平定。

周武王的初次分封,是在各部落以及商王朝残余还有很强实力的情况下,还不能做到分封的彻底。随着叛乱被平定,周公进行了第二次分封。

再看看周公第二次分封,绝对是周王朝实力的体现,够全面,够彻底,也打碎普通人立功受封的美梦,国为家庭所有

特点一:血脉为纽带,家就是国

受封的姬姓王族最多,封地位置也大都较为优越。其它就是个点缀。

史载周公“立七十一国,姬姓独居五十三焉”,其它还有,

姜姓,宗亲,共5个诸侯国,如姜子牙,武王的岳父;

妫姓,虞舜后代,共4个诸侯国;

姒姓,夏禹后代,共2个诸侯国;

子姓,商汤后代,共4个诸侯国;

赢姓,少昊后代,共3个诸侯国;

那原来的几百上千的小诸侯国主,怎么办,居住地被划入了封国,干脆投靠诸侯做个卿大夫,当然不行,只能做个附庸,慢慢被吞掉,成为自由民,不做奴隶就不错了。

为什么不行,因为有周王朝的宗法制。

分封制和宗法制紧密相连,核心是嫡长子继承制。

周天子的王位由嫡长子继承,各庶子分封为诸侯。

诸侯由嫡长子继承,各庶子封为卿大夫。

卿大夫的封地里由嫡长子继承,各庶子封为士。

对于异姓有功的贵族,则通过联姻,成为甥舅,分封为诸侯,成为了血脉关系。而“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。”使得这种血脉关系更加巩固。

血缘为纽带,与国家制度结合。于是,举国上下形成了以周天子为核心,由血缘亲疏不同的众诸侯国竞相拱卫的等级森严的体制。家天下,天下是一家的,真不是乱说的。世世代代的血族统治,万里江山遂成一家。

特点二,普天之下,莫非王土,国就是家

周王朝将诸侯的爵位分为“公、侯、伯、子、男”五级。诸侯一般将中心区留给自己统治,其余分封给亲属——卿大夫,称为“采邑”;卿大夫再将自己的采邑分割,分割给士,称为禄田。这也许就是普天之下莫非王土的道理吧。

分封导致原有的部落消亡,分封了各诸侯国,诸侯国又产生了众多采邑(邑、关)。采邑产生了无数禄田(乡、亭)。中国人开始以国为氏、以邑为氏、以关为氏、以乡为氏、以亭为氏,姓氏遍地开花。

分封也使游牧部落诸戎不得不退出华夏。重农抑商,商业文明让位给自给自足的自然经济。从历史的经验来看,游牧和商业民族更具有冒险、创造和侵略性,农耕文明塑造了中华文化谦和与保守的特点。

几千年后的今天,我们在根据姓氏追溯祖先起源时,到底我们是卿、士还是卿、士的家臣,封地内的自由民、奴隶?我还是比较喜欢现在。

那个时代,如果先祖不是周王室本家或姻亲,即使有功,最多也就是吃俸禄的家臣罢了,在国就是家,家就是国的时代,普通人真是八百年不能翻身。

封神演义里面的受封,大多不是血亲、姻亲,显然是根本做不到的。

标签: