城市综合体沉淀历史印记-岗厦村

城市综合体沉淀历史印记-岗厦村

岗厦

岗厦村位于深圳福田中心区,东起皇岗路,西接金田路,北至深南大道,南临滨河大道,占地37万平方米,是深圳福田中心区内唯一的城中村,深圳中轴线的重要组成部分。虽然周边如今高楼大厦林立,但其牌坊给人感觉依旧巍峨宏大,不仅十分显眼而且不失档次。

村名溯源

岗厦是一个拥有600多年历史的村庄,村庄北面有一山岗,因村庄建于该山岗之下,故名岗下,后取谐音改为岗厦。

原岗下村建围后,历来有东、西之分。古时,分东头庙(今彩田路东大中华广场一带)、西头庙(今深南大道嘉麟豪庭以南),俗称“东头”、“西头”。

在经济特区成立后,原岗厦村的大部分土地被国家征用,大约仅剩下30多万平方米土地,分楼园和河园两个片区。

姓氏来源

厦村本村居民几乎全部姓文,据岗厦文氏介绍,他们是南宋抗元英雄文天祥的后裔。岗厦的始祖文萃正是文天祥堂兄文天瑞的第五代子孙。

相传文氏为周文王后裔,以谥为姓,十八代后出现越国著名大夫文种。文种十六代孙文翁,居庐江舒邑(今安徽舒城),汉景帝时入蜀任太守,携家迁至成都一带。文翁后裔文球,南朝陈武帝时出任吉州教谕,在今江西吉安安家立业,结婚生子,开江右文氏一脉。这一脉到南宋时出了著名的民族英雄文天祥。1278 年,为了扩充军队反击元军,文天祥在家乡江西庐陵(今吉安)组织文家义军,扩充军队,组织进攻,但因寡不敌众,在江西战败转至南粤,不久文天祥在海丰不幸被俘,文家义军四处流散。

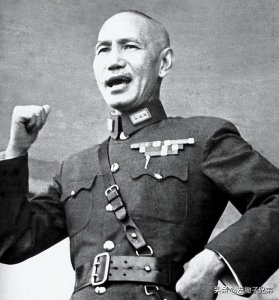

文天祥画像

据《文氏通谱》记载,南宋时,文天祥胞弟文璧任惠州太守,其堂弟文天瑞随同前往,娶妻冼氏。为避元初战乱,文天瑞渡海迁往海南万州,终老于此;而其子文远则仍留居惠州,后来迁至宝安,在岭下村(今松岗镇凤凰村)安居乐业,繁衍后代。因此文天瑞为岭南文氏始祖,而文远是宝安文氏始祖。

文远育有二子——文起东与文起南,他们的子孙后裔被称为“宝安文氏七大房”,其中第五房为起南长子垂统所传。垂统育有二子:文荫与文萃,分别徙居今香港泰亨乡与福田岗厦村。他们分别是泰亨文氏与岗厦文氏始祖。

大约700年前,文萃等人来到岗厦,见到这里四面都是渔塘,土地十分肥沃,又有茂密的山林,从此定居于此,繁衍生息。

明朝初年,文垂统葬于落马洲。如今,每年重阳节,岗厦村与泰亨乡文氏族人都要共同前往拜祭。根据文氏宗亲会统计,岗厦文氏后裔至今约有3000人。

元朝时期,元兵四处搜捕文氏后人,文氏多半隐姓埋名,很少有知道他们是文天祥同宗后裔。直到明朝,宝安文氏才公开身份,他们参加科举,兴建文氏宗祠,祭拜祖先,成为岭南显赫族群。

社会发展

从岗厦村、岗厦大队到岗厦居委会、岗厦社区,35年来,这里是中国改革开放和农村城市化的缩影,世代居住于此的文氏家族的命运由此发生重大转折。

岗厦大队原属福田公社,有三个生产队(自然村),一队和三队99%村民姓文,二队则基本是外姓人,后来分离出去,成了田面村。

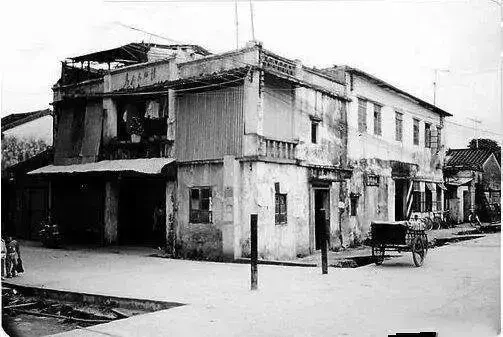

五十年代的岗厦大队公共饭堂

如今,深圳滨河路以北,梅林二线以南,皇岗路以西,益田路以东,包括莲花山、冬瓜岭在内都曾是岗厦村的祖地,这块约5500亩土地是深圳的中心区,占据着中轴线。

解放前岗厦村的发展很缓慢,当时岗厦村水稻种植量不太大,种植番薯却很多,被称为“番薯之乡”,村民生活水准相当低下。为改善生活,不断有村民去香港打工、做生意、定居。

新中国成立之初,岗厦有些村民选择放弃香港的安逸生活,回到家乡参加建设。但事与愿违,经过历次政治运动,在“极左”思潮的影响下,他们日晒雨淋,忘我耕作,反倒越来越填不饱肚子。饥饿摧毁了人的意志,村民们开始想办法逃往一河之隔的香港。

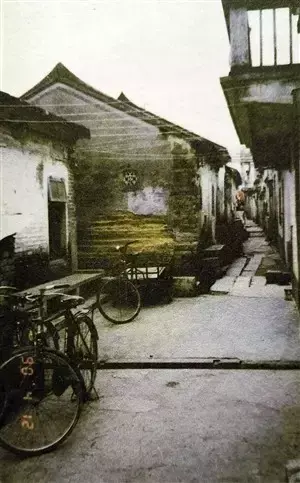

岗厦老照片

改革开放前岗厦村有水田2000余亩,800多村民都以种植水稻为生,但是由于地多人少,生活并不富足,全村只有100多间瓦房。

经济特区成立后,岗厦村大部分土地被国家征用,大约仅剩下30多万平方米土地,分楼园和河园两个片区。

1983年,岗厦企业公司成立,村民们从此不再种田,用他们简朴的话语表述就是:“上田了,吃饱了,穿鞋了,有钱了。”1992年,经历了农村城市化改造,依靠政府征收集体土地的收入,当地居民开始创办一些产业,有些家庭渐渐有了些积蓄,随着10万多外来务工人员逐渐涌入,他们开始陆续拆掉瓦房,建起新楼,并将自家的空房出租,渐渐过上了好日子。

上世纪80年代岗厦旧村

同年,岗厦村属企业改制为集体股份公司,直至2003年,岗厦股份公司主要以房地产开发和物业租赁为支柱产业。

2008年9月24日,这是岗厦历史上值得纪念的日子。在福田区委、区政府的主持下,岗厦股份公司与发展商在岗厦食街北共同举办集体物业拆迁仪式,掀开了和谐改造的重要一页。

岗厦片区改造堪称目前中国最大的“城中村”改造项目。在其拆迁的过程中,岗厦村的改造创造了一个令人难以置信的 “神话”——在房屋拆迁的一夜之间,500多栋楼房的主人集体跨入千万甚至亿万富豪行列。

据了解,岗厦项目总投资近90亿元,其中最高之年投资达到43亿元。如此改造规模、投资规模,在深圳城市更新改造历史上前所未有。

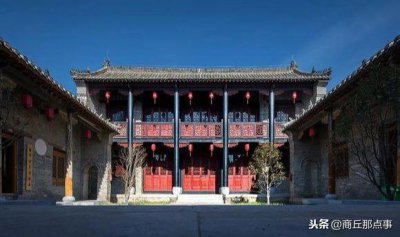

五房祠

岗厦村旧宗祠“五房祠”由全村男丁捐款建于清代。“五房祠”面积约350平方米,砖木结构,大门左右有两根红色旗杆,门顶镌有“淑气公祠”。

左右有两间大厢房,各接两间小厢房,中间有一口方形天井和一方舞台,里面有两根花岗岩石柱,客厅中央为神台,摆放着列祖列宗牌位,神台上方两边都有阁楼。屋内每道房梁上都有雕龙画凤,精美异常。

200多年来,岗厦村文氏后裔供奉菩萨、祖先牌位在此,婚嫁庆典、男丁登记、岁时节庆在此,到后来,文艺演出、政治活动的会场也在此。1991年,深圳修建彩田路时,“五房祠”被拆除。

如今,岗厦“文蔚阁”祠堂神台下,还留有一块清朝年间“五房祠”大门上的“淑气公祠”旧石匾,只有它可以见证历史的沧桑岁月。

文天祥纪念馆

岗厦人抱上“金娃娃”,没忘记老祖宗。旧村改造中,投资近3000万元,在寸土寸金的中心区,兴建了面积2500多平方米的文天祥纪念馆。纪念馆主体建筑正气堂是一座中轴对称的仿古建筑,红墙碧瓦。《正气歌》诗碑用雕刻精美的汉白玉石栏相连,形成一道围绕正气堂的长廊,文天祥塑像坐落院中。

纪念馆分六个展厅,通过文物、族谱、文献、图片、雕塑等展示文天祥生平,吸引更多的文氏宗亲和海内外人士前来参观,在现代都市核心为岗厦保留了一片古老姓氏文化领地。

本文主要来源于《【揭秘】岗厦竟然藏着一位古代大Hero的后裔!谁还敢说深圳没文化? 》,原载于深圳商报,作者夏和顺

标签: