贵州酱香白酒文化 贵州酱香酒的口感特点是什么

贵州酱香白酒文化 贵州酱香酒的口感特点是什么

贵州酱香白酒是中国白酒文化的重要组成部分,具有悠久历史和独特的酿造工艺。其独特之处在于采用高粱等粮食作为原料,采用固态发酵、泥窖储藏等传统技艺酿造,并在酿造过程中注重天时、地利、人和的协调。酒的香气丰富细腻,味道浓郁醇厚,被誉为“国酒佳酿”。贵州酱香白酒文化也深刻地影响了当地的饮食文化和社会生活,成为中国白酒文化中不可忽视的重要元素之一。

一:贵州酱香白酒文化

茅台作为酱香酒第一品牌,一直是酱香酒届的标杆领头代表。而大众却只知茅台,不知仡佬族,今天带大家一起溯源酱香酒的起源——仡佬族,解锁两千年远古民族的酿酒密码。

仡佬族,又称濮人,远古至秦汉时期就繁衍生息在百濮之地。后历经岁月迁徙,演变为现在的仡佬民族。同时据《仡佬族百年实录》记载,仁怀现在居住的八大民族里,仡佬族是赤水河岸最早的土著民族,其他民族皆是外来民族。

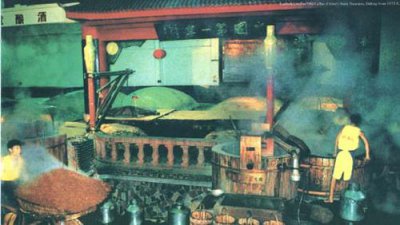

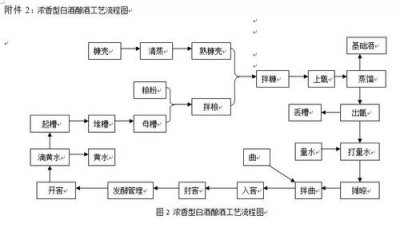

公元前135年,仡佬族酿出第一坛酱香酒。世居赤水河边的仡佬族先主掌握了酿酒技艺。仡佬族传统酿酒技艺是采取祭天、采药制曲、祭祀下沙、润粮、蒸粮、拌曲、发酵、取酒、调配封存等工序完成,有着浓郁的民族色彩。

宋代宋伯仁《酒小史》中也有“南越食蒙枸酱”的记载。清代仁怀同知陈熙晋诗曰:“汉家枸酱知何物,赚得唐蒙鳛部来”的诗句,都证实了早在汉朝以前,仁怀境内已盛产美酒,仡佬族先民所酿枸酱广受欢迎。

1953年7月,茅台镇成义、荣和、恒兴三家私营酒房完成合并,划为省级企业,正式名称变更为贵州省茅台酒厂。茅台在仡佬族原始酿酒工艺上进行改版,因此茅台诞生,青出于蓝,茅台励精图治打造国酒品牌价值,终成酱香酒第一品牌。

雄正酱香酒,此品牌创立于1998年,由仡佬族酿酒技艺非遗传承人张再彬先生创立,生产基地位于茅台镇酱香酒核心产区3.8公里范围内。由酱酒老祖宗仡佬族酿造的雄正酱香酒,传承远古民族酿酒技艺,保留了原汁原味的酱酒风味。

2019年,雄正酱香酒所采用的这一传承千年的仡佬族传统酿酒技艺,成功入选贵州省非物质文化遗产。一杯雄正酱香酒,浓缩了仡佬民族千年的传统文化,铸造百年企业,这是雄正酒的梦想之路,更是仡佬族非物质文化遗产的传承之路。

仡佬族酿酒技艺传承人张再彬先生近日表示,要感谢茅台做大了酱香酒。十几年前,酱香型白酒还是个小众门类,如今可与浓香型白酒分庭抗礼,一比声量。2020年全国酱香酒白酒实现销售利润630亿,占行业总利润39.7%。这其中除了消费升级等市场原因,离不开茅台的带动。

而雄正酒业作为仡佬族酿酒技艺传承保护企业、茅台镇最早专注于酿制酱香型白酒的酒企之一,传承该酿酒技艺两千多年,为挖掘和传承仡佬民族特色传统文化,弘扬民族传统酿酒工艺做出了突出贡献。

公元前135年,仡佬族酿出第一坛酱香酒。

公元1953年,茅台诞生,青出于蓝。

雄正,酱香酒本来的味道,

仡佬族非遗传承人酿造。

雄正酱香酒,每一瓶都原汁原味,由仡佬族酿酒技艺非遗传承人张再彬先生亲酿调制。坚持使用传统工具手工酿造,遵循每一步古老传承下来的技艺工序。草本植物制曲、净身祭祀、端午制曲、重阳下沙,遵循酿酒古训,敬畏大自然,感恩老祖宗传下来的文化瑰宝。雄正将与茅台一同始终如一坚持弘扬仡佬族酿酒技艺,将中华民族传统文化发扬光大。

其实雄正酱香酒本身就是对仡佬族酿造技艺的一种传承,因为这是完全按照仡佬族的酿造技艺酿造的,是酱香酒本来的味道。

二:贵州酱香酒文化

答:贵州的三大酱香型白酒分别是茅台、祥康、国台。这三款酒都是产自贵州茅台镇,如果说茅台酒是酱酒行业的标杆,祥康则是稳居酱酒的老二,国台也一直是紧随其后的强有力竞争者,成为酱酒著名代表之一。

三:贵州酱香型白酒介绍

说到酱酒起源,圈内有很多说法,有人说酱酒起源于茅台镇,有人并不这么认为。在我看来,酱酒起源于茅台镇,今天我围绕酱酒起源展开话题,说说酱酒的起源及发展。

说到茅台镇酿酒,我们不得不提赤水河,在许多人眼中,赤水河是酱酒的“母亲河”,其孕育了茅台、郎酒、习酒等诸多大型酱酒企业。对于茅台镇酿酱酒的起源,也与这条河有关。

在古代,赤水河是连接四川、贵州和云南的交通要道,云南、贵州的矿需要通过这条河运到四川,而两地所需的盐也需要这条河运输。由于赤水河上下游海拔落差大,有些河道坡度高、水流急,逆流而上的货船需要纤夫帮忙才能把船运向上游。而这也使赤水河沿岸出现了许多村镇,这些村镇的工人服务来往的商船,为其装货、卸货、拉船。

长期在河岸从事体力活,体湿而疲乏,饮烈酒是一种祛湿解乏之选;除此之外,往来的商人也需要喝酒来方便沟通,结合西南片区饮烈酒的习惯,使得这里成为烈酒消费市场。然而由于赤水河水流湍急,上下游落差较大,因此运输成本高,而且运输酒这类易碎品,也非常不安全,而这也促进了当地酿酒产业的发展。

茅台镇是赤水河众多村镇中的一座,其位于赤水河中游,在蜿蜒的河谷区域,早期的茅台镇也是一个重要的港口,其作用与其他村镇相似。说到茅台镇的白酒酿造,始于明清时期,其从泸州引进浓香白酒工艺,结合当地各种条件不断调整,慢慢演变成如今的酱酒工艺。

说到茅台镇的酱酒工艺演变,一些人认为其是结合当地气候及微生物特点慢慢调整而来,个人并不这么认为。古代人没有我们这种微生物认知,其很多操作的改变是结合气候及条件进行的,在这里,条件因素极为重要。

由于茅台镇位于赤水河中游的蜿蜒河谷区域,此地土壤多由河沙淤积而成,因此其土壤偏沙质,相比泸州的黄黏土,其不保水且疏松。对于这种土壤,是不能酿浓香型酒的,因为其黏度不够,不保水,不易于己酸菌及发酵微生物的生长,但这也只是一个次要因素。更要命的是,沙质土壤过于酥软,窖池很容易变形及塌窖。为了防止塌窖现象产生,当地酿酒师将花岗岩垒成窖壁,其主要目的就是给窖池定型。

有用酒需求但条件有限是形成酱酒工艺的历史因素,除了石窖泥底窖池外,其粮食原料运用也是如此。由于茅台镇地处贵州腹地,周围都是山地,交通不便,因此其酿酒的粮食都是周围提供的,由于周边山区海拔落差大,高粱于秋天先后一个月成熟,因此形成了酱酒两次投料的酿造方式。除此之外,贵州当地种的小麦主要是冬小麦,其一般是当年5-6月成熟,而这也是端午制曲的一大原因。

相比泸州的四季投料,多季制曲,酱酒工艺是两次投料,一次制曲。这种区别的主要原因还是茅台镇的酿酒条件简陋。从粮食种植角度,古代高粱收割于秋季,小麦收割于春夏。要想做到四季投粮制曲,需要有粮仓贮存粮食。显然古代的茅台镇没有这个条件,主要因为这里位置小、人口少,经济条件有限,同时气候潮闷,贮存粮食有难度,而这也使得当地酿酒师在收到粮食后便全部下窖酿酒。

酱香酒制曲是端午前后,此时正进入盛夏,是一年中最炎热的时节,相比贵州其他地区,茅台镇因为海拔低、湿度高,因此其气候更加潮湿、闷热,在这种季节下制出的曲曲温偏高。由于大曲曲温高,因此糖化力、发酵力弱,生香强。对于这种曲,直接投入料醅中发酵是酿不出酒的,结合这一生产问题,古人通过不断摸索,发现先投曲堆积,而后下窖发酵方能酿出好酒,毕竟堆积可以完成糖化并网罗厂房及空气中的野生酵母,为后面正常入窖发酵提供条件,而这也正是酱酒酿造有堆积发酵工艺的原因。

说到酱酒工艺,其基于浓香工艺,结合茅台镇独特的土壤、气候环境及当时的简易条件慢慢演变而成。当然早期延续这套工艺的原因是赤水河,毕竟其是川黔滇的交通纽带,来往的商人及码头工人创造了用酒需求,不易于运输的特点也推动了当地酿酒产业的发展。但早期的酱酒酿造,是一种原始、传统的状态。其操作全凭酿酒师傅的技艺及感觉,缺乏规范;厂房简陋,条件脏乱。因此其发展是区域性的,在全国层面,没有很强的影响力。

但历史的发展却充满了巧合,经过这里的红军邂逅了这里的美酒,其也为之后的酒产业发展奠定了基础。

我们不得不承认,新中国时期给白酒产业带来了极大的发展,其也彻底将过去黄酒为主的酒类消费改变成如今白酒为主的酒类消费。1952年,茅台酒与泸州老窖、汾酒、西凤酒一道,获得中国名酒称号,由此享誉全国。“大跃进”时期,由于茅台盲目扩张,使得品质下降,进而在1963年的第二次评酒会上名列第五,而这也震惊了周总理,“茅台试点”也由此而来。

“茅台试点”从1964年10月开始到1966年4月结束,前后历时两年多,中间分两个时期。这一次试点除了改造一些落后的厂房、设备,带来了先进的仪器、设备以外,也规范了酱香酒的操作工艺,并对各种数据进行分析整理,分离并宝藏了多种发酵微生物,建立微生物档案……这些成果,除了提升茅台酒酿造工艺水平外,还方便了其他酒厂学习酿造酱香型白酒。

“茅台试点”结束之后,其经验结果受到全国推广,许多酒厂派技术人员来到茅台考察学习,在那个没有任何技术秘密的时代,酱酒工艺得到了极快推广,许多酒厂技术人员通过考察学习,并结合自己酒厂的气候条件,酿造出带有当地特色的酱香型白酒。一时间,从南到北,神州大地孕育出许多酿造酱酒的企业,而这也极大的推动了酱酒的发展。

改革开放后,酱酒发展经历了一段低谷期,然而谁都没有想到,茅台酒的强势崛起带动了酱香酒的发展,当今茅台是世界市值最高的烈酒企业,其也引领白酒行业走入到“酱酒时代”。

总的来说,酱酒与茅台镇有很深的情缘,其发迹于茅台镇,崛起于茅台镇,辉煌于茅台镇。其工艺雏形是因茅台镇的气候土壤及简陋条件;其发展于过去一个举国体制且没有技术秘密的时代;辉煌于当下这个经济高速发展的时代。对于茅台镇与酱香酒的历史形成及发展,作为酒友及行业的您怎么看?欢迎大家在留言区留言,我们一同讨论。

The End

标签: