北齐文宣皇后李祖娥生平 李祖娥结局 李祖娥子女

北齐文宣皇后李祖娥生平 李祖娥结局 李祖娥子女

母仪天下,执掌后宫,珠维翠绕,前呼后拥,要雨得雨,要风得风,这是绝大多数人心目中的皇后形象,在正常情况下,也的确如此——感情上幸福圆满与否姑且不论,在等级位序上,她是最尊贵的女人,在后宫这个貌似花团锦簇,实则危机重重的封闭性极强的小社会里,除了皇上以外,就属她说了算。单是这份威仪与荣宠,就使后宫的群芳跃跃欲试了,——毕竟,没有谁愿意被人踩在脚下。如果再加上家族的荣耀与利益等筹码,朝这个宝座努力,甚至势在必得的人更是前仆后继。

这是一场人人都将冠军锁定为目标的越野赛,当大家越过一个一个障碍,奋勇向前,并且竞争已经达到白热化的时候,没有人会停下脚步,冷静地想一想,这极有可能是一条不归路。人们看到的是前方的满目金紫,高官厚禄,却不知道,再多的荣宠,也只是一时,押上的却是身家性命。北齐文宣皇后李祖娥的遭遇,就告诉我们,皇后不是那么好当的。尤其是生不逢时,身处乱世,而又遇人不淑的时候,皇后的身世,可能比黄连还苦。甚至,仅仅是一个乱头粗服,荆钗布裙的民妇,都可以理直气壮地声称,我比这个女人幸福。那么,就让我们撷取她一生中关键的几个转折,看看这悲情皇后的遭际吧。

一、 李祖娥为什么能嫁给

高洋

男大当婚,女大当嫁。这是天经地义的事。可是,当时社会的婚姻,并不是两情相悦那么简单,尤其对

高欢

这样执掌政柄的家族来说,嫁女择妇,首先要考虑的都是政治因素。

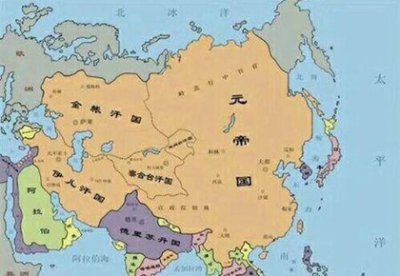

李祖娥籍隶赵郡,与博陵崔氏一样,皆属魏晋旧门,是为当时社会仰之弥高的门阀士族。但是,同崔卢李(陇西李氏)郑等高门相比,门第却要略为逊色。虽说当时社会以与高门婚偶为荣,不过,这话对建立北齐的高氏来说,并不适用。 高氏居于代北,发迹以后,自称出身于渤海高氏,对于这种说法,有很多学者表示怀疑。高氏是否为旧门华族我们姑置勿论,有一点无可置疑,在代北定居多年以后,高氏的生活习惯,思维方式都不可避免地鲜卑化了。他们对汉人多多少少地怀有敌意,对魏晋以来的门阀士族也并无多大好感。

北魏

末期,战乱迭起,高门大姓都程度不同地受到打击,李祖娥的先祖李元忠,家财巨万,在当地德高望重,甚收时誉。高欢举起义旗之后,李元忠起兵首应高欢,二人关系密切,感情很好,有点铁哥们的意思。有一次,在宴会上,高欢当着众人的面,开玩笑说:“此人逼我起兵。”这话是英雄欺人之语,当然不能深究。不过,干什么事都要有个起头的,当年扯旗造反的时候,高欢韬光养晦,不愿自己当这个出头鸟,而李元忠既了解高欢心意,胆子又大,率先喊了这么一嗓子,大家立刻心照不宣,一呼百诺,从此投身于如火如荼的革命事业当中。李元忠的建义之功,高欢铭记在心,一有机会,他便开始投桃报李,所以,赵郡李氏在东魏、北齐官位显达,也算享尽了荣华富贵。

李祖娥为李希宗的第二个女儿,她之所以能够嫁给高家做儿媳,除了门第高华及先祖李元忠的功绩以外,还有两点非常重要:其一,其父李希宗深得高欢信重,他起家太尉参军事,后为高欢大行台郎中,是高氏军事集团中一个非常重要的谋士,高欢希望这种亲密友好的合作关系一直延续下去,最便捷有效的方式,就是使两姓旁人变为亲戚,于是便打起了两家儿女的主意。其二,史书中说李祖娥“容德甚美”,姿容与品性都十分出众。高欢身为东魏

丞相

,炙手可热,权势熏天,是东魏事实上的主宰者,选拔儿媳的时候,当然要找那些内外兼修的,李祖娥的内在和外在条件都很过硬,正是儿媳妇的不二人选。所以,由高欢做主,让受封为太原公的二儿子高洋娶李祖娥为妻。

池莉曾经说过,对于女人而言,丈夫的品行很重要。这话说得很有道理。大多数的女人,一旦陷入爱情和婚姻的格局,便成了被动的受体,只能一味地期待,而不是有所作为。这样做的必然结果,就是丧失主动性,将自己的命运,交由对方来掌握。在

古代

社会,就更是如此。那么,高欢的丈夫,高洋是个什么样的人呢。

高洋是高欢与娄昭君的第二个儿子,这个孩子小时候在高氏子弟中并不是那么突出。史书中说他“鳞身,重踝”,这当然是著史者的有意神化,据后人推测,高洋很可能有严重的皮肤病,并且脚踝骨畸形。这样一个外貌有重大缺陷的人,在英英济济的高家兄弟中,肯定是不怎么受待见的那一个。

因为,有一个我们可能不愿意承认,但是客观上却真实存在的事实是,在兄弟姐妹众多的家庭里,孩子之间也有竞争——争夺双亲的爱和关注,倘若这孩子性格乖巧,讨人喜欢,父母也会格外看重一些,可是,由于外表上的缺陷,高洋小时候肯定背地里受了不少嘲弄,这种遭遇反应到个性上,就是沉默寡言,不合群,不讨喜,象影子一样不引人注意。——在众人关注的缝隙中长大,他下意识地把自己边缘化,不想别人注意到自己的残缺,因为每一次嘲讽,都是对情感和自尊的

凌迟

。这是一个恶性循环,越是沉默,越不讨人喜欢;越不讨人喜欢,便越是沉默。因为知道自己言语没有分量,便自动自觉地闭嘴。因为闭嘴的时间太长,缺乏锻炼的机会,讲起话来,便愈是不着头尾。不但父母不知道这孩子在想什么,连他的家庭教师,范阳名士卢景裕,对他也是一头雾水。高欢问起的高洋的学业进展,卢景裕只能以高深莫测之类的字眼打打马虎眼。

还有一件事,可以说明高洋的性格。那一年高欢一家在晋阳,有个疯疯癫癫,时而清明,时而糊涂的沙门不知道从哪里跑出来,这人说话颠三倒四,令人摸不着头脑,但在当时人看来,却是高深莫测,颇有远意。高家当时已权倾朝野,但是,人的追求是无止境的。——革命尚未成功,同志仍需努力。他们对于前途和命运仍然十分热衷。听说有这么一个和尚,就派人把他叫到府里,给自家儿子和女儿相相面,摸摸骨。为其他人相面的时候,沙门都说是贵不可言。轮到高洋,这和尚了无所言,只是举起手来,指天三次。众人心里暗暗称奇,却又不敢多问,有道是天机不可泄露,其中深意,你只能自己私下领会了。后来高洋称帝,别人尽可以据此附会,说这沙门当年就看出高洋有奉天承运之兆。实际的情形却未必如此,打卦算命讲究的是察言观色,高洋面无表情,不言不语,和尚再精明,也看不出个所以然来,所以只好做模糊处理,高洋命运究竟怎样,就看各人自己的理解了。

高洋虽有内秀,外表看起来却痴傻木讷,高欢的大儿子

高澄

,就很看不起自己这个兄弟。人前人后,都不大给高洋面子。甚至公然宣称:“这样一个痴人,竟然也能得富贵,那相书可真是形同虚设了。”这话从亲兄弟的嘴里说出来,对高洋的震动可想而知。不仅如此,高洋同李祖娥结婚之后,

高澄

垂涎于李祖娥的美貌,竟然趁人不备,将她拉到一个僻静之处,玷污了她。朋友之妻尚不可欺,何况是亲兄弟!

这就是兄长——他将自己弟弟的尊严当成一坨屎,随意践踏。

对于兄长给自己生生安上的绿帽子,高洋是敢怒不敢言,甚至,就连这个愤怒的表情,他都不敢公然做出来。高家是达尔文进化论的忠实演练场,物竞天择,适者生存。他胆敢在高洋面前表现出丝毫不满,那么迎接他和李祖娥的,必然是人生末路断头颅的下场。

高氏的子弟,杀别人的时候,固然如剁菜切瓜一样,干脆利落,杀自己的骨肉至亲,也是毫不手软。为了生存,他只能忍,忍别人所不能忍。所以,当李祖娥将自己所受的凌辱诉与夫君的时候,这夫妻两个唯一能做的,就是相对无言,抱头痛哭。就连哭,也得把大门关紧,生怕别人听见。

现实残酷,在强梁面前,你只能保持理性,若不管不顾地扑上去厮打,固然能泄一时之愤,可是,除了扑棱掉自己几根羽毛以外,又有什么用呢?这样的愤激,对高澄来说,不过是挠痒痒,增加茶余饭后的笑料罢了。与此同时,还给他迅速指明了方向,好小子,不服是吧,恨我是吧,要你的命!!

这对少年夫妻,此时是相依为命。在冷暖自知,强者通吃的高家,温暖他们的,只有对方的体温。

无法保护自己的女人,对高洋来说,是一种痛苦的折磨和深重的折辱。不堪的是,对此,他只能默默忍受,暗蓄力量,而不能有所作为。高澄的大脚重重地踩在他的头上,面孔压在泥里,能呼吸就已不错,岂敢奢望其他。

有人说,高洋此举,是韬晦之计。高氏代魏,那是迟早的事,高澄是长子,又深得老爸高欢信重,当然是接班人的热门人选。高洋是老二,老二的地位比较尴尬,往前一步,就有可能取代老大。假如老大有个三长两短,不管是否愿意,他都会被推到前台,黄袍加身。倘若老二亦有雄心,老大的处境就很危险。对此,高澄不能不时刻保持警惕。高洋的势力,远无法与兄长抗衡,为了自保,他只能装痴卖傻,尽量收缩,躲在阴影里,祈祷高洋不要看见自己。

事实证明,他这老实人扮得很成功,高澄从来没把自己的兄弟当成一回事。不仅不当作一回事,简直把他看成是无知无觉的木头,连他的女人,堂堂的太原公夫人,都肆无忌惮地拿来共享。——他料定自己这个弟弟是摊扶不上墙的烂泥,永远都不会有出头的那一天。

性格内向的人,不善倾诉,或缺乏与他人有效沟通的孔道。他会将自己的遭遇,一桩一件,暗暗记在心里,并且,在不为人知的地方,悄悄地磨一把刀。当所有的心事都腐烂变质的时候,他心里那把刀,也昂然出鞘。向任何不合己意的人和事疯狂劈砍。其在现实生活中的例证,请参看马加爵事件。高洋暗下决心,今天,所有的折磨和折辱,他日,都要以别人的畏服来报偿。熟悉这段

历史

的人知道,他日后的所作所为,正是朝这条路上走的。

要是高澄如愿以偿地在他老爹之后登上王位,那么高洋夫妇这种委屈憋闷的日子还不知道要过到什么时候。可是,世事难料,不可一世的高澄,竟然被奴仆暗杀,提早结束了他飞横跋扈的人生。而且,这个视人命如蝼蚁的男人,在死亡面前,并不像往别人头上抡大刀的时候那么勇猛果决。面对手下人的屠刀,他惊慌失措地爬到床下,妄图靠着几块木板的庇护,逃过这一劫。——掌控他人生死的人,会不经意间产生一种错觉,认为自己的生命,在时间之外,在死亡之外。可是,刀子捅来,只证明了一件事,高澄的身躯,也是血肉铸就,死亡如期而至,没有任何悬念。

武定七年八月,高澄遇贼而薨,属于高洋的日子提前到来。他的所作所为,告诉人们,自己并不是大家一向以为的那个孱头,孬种。高澄遇害,事出突然,大家没了主心骨,乱成一团。在这危急关头,老二高洋挺身而出,主持大局。他指挥手下的兵士,将杀害高澄的奴仆抓住,亲自操刀,剁为肉泥,并以油漆漆其头,同时要求对外统一口径,就说奴婢谋反,大

将军

高澄只是受了点皮肉伤,并无大碍。这么做,一方面是稳定人心,另一方面,是怕他们的老对头北周乘机入侵。还有一点,就是为高洋自己顺利接手现政权盈得时间。

人死了,却并不公开,衣食如常进献,在历史上并不是头一遭。当年,

秦始皇

亡于巡游途中,以及后来的

诸葛亮

出师未捷,死于前线,手下人采取的都是秘而不宣之策。这种策略屡试屡效,所以,后人经常照搬。

美国

总统

布什在自己的官邸吃饼干噎着了,媒体也要大肆渲染一番。高澄被刺受伤的消息传出去,也是朝野惊骇。要是他们知道高澄这厮已经命归黄泉,更不知道要慌成什么样了。趁着大家惊魂未定的当儿,高洋昼夜兼程,奔赴晋阳——高家的老巢和大本营,亲揽庶政。不用说,大家也知道他干了些什么。将高澄的部属边缘化,在紧要部门安插自己的亲信。并且密切伺察周围的动静,一有不和谐的音符,马上出手,扼杀于萌芽之中。

按说这几步,高洋走得的确是干脆利落,令当年那些轻视他的人,也不得不刮目相看。冰冻三尺,非一日之寒,高洋幼时,便显现出了这样的禀赋,只不过当时舞台的追光灯不在他这儿,他有什么样的举动,也没有人在意而已。那一年,为了试试儿子们处理问题的能力和魄力,高欢出了个脑筋急转弯。给每个人一团乱丝,让他们在最短的时间内理顺。别人都忙得满头大汗,只有高洋抽出刀来,咔嚓一声砍下去,并说,对乱糟糟的东西,就应该这样。他老爸看在眼里,暗自称奇。

取代高澄以后,高洋夫妇是彻底翻了身。从此,他们不用再提心吊胆,担惊受怕,也没有人敢对他们指手画脚,说三道四了。加在高洋身上的头衔越来越多,越来越长,他手中的权力也越来越大。既然尝到了甜头,就不会轻易地止步。终于,他不再满足于在幕后指挥和操控的日子,他要走向前台,享受那众星捧月的万丈荣光。于是,在走了一个禅代的过场以后,东魏孝静帝让出了自己的王位,高洋黄袍加身,改元天保,定都邺城,北齐建立。这一年,他不过才二十岁。

高洋代魏前夕,他的母亲娄昭君曾有这样一番话:汝父如龙,汝兄如虎,尚以人臣终,汝何容欲行舜、禹事?翻译过来就是,你的父兄如龙似虎,尚且安于人臣的位置,你有哪一点比他们强,也想效法先贤,行禅代之事?!这话不说还好,一说反到适得其反。这么多年以来,高洋被他哥哥牢牢踩在脚下,受了不少窝囊气,而今,翻过身来,他太需要争这口气了。他要向他的母亲,也向世人证明:我行!

丈夫倒霉的时候,自己跟着遭殃,夫贵妻荣,高洋当了

皇帝

,自己也可以过几天舒心的日子了。我们是这么想的,李祖娥也是这么想的。可是,现实,总是在我们的想象之外。

二、立后

尽管众人意见不一,高洋还是当了皇帝。对于既定的事实,明智的态度就是接受,执意别别扭扭,是跟自己过不去。宫里人都是见风使舵的好手,这点生存的智识,他们岂会不懂。因此,李祖娥也很是过了一阵子好日子。

新皇即位,还有一件大事,就是立后。

李祖娥是高洋的正妻,八抬大轿抬来的原配夫人,按理说,身份本也该跟着水涨船高,高洋为帝,那么,她就应当是皇后。但是,皇后的册立不比寻常娶妻生子,它关系到朝廷的权力分配格局。倘若李祖娥后台够硬,换句话说,她娘家位高权重,那么皇后的人选也就没有什么悬疑了。尽管她的父亲李希宗很受高欢重视,可是,毕竟是单打独斗,还远没有形成自己的势力集团,因此,李祖娥是否能登上后位,还是一个未知数。

当时,围绕皇后的册立,形成了两派。

一派以高隆之、高德正为首,这些人是高洋的心腹重臣,在高洋的的禅代中立有大功,他们以汉妇人不可母仪天下为由,请求弃李祖娥而立段昭仪。按说历代的皇帝当中,妻妾易位并非没有先例,高洋若是这么做,别人也说不出什么来。

而且,段昭仪貌美而有宠,她的父亲,是武威王段荣。段荣同高欢从小玩到大,二人是歃血为盟的铁哥们。高欢起兵,段荣追随其后,南征北战,立下了汗马功劳。其子段韶,被封为平原王、冀州刺史、司空、录尚书事。段氏是无可置疑的勋臣之家,父兄子侄布满朝列。除此以外,还有一层,段昭仪的母亲,武威王段荣之妻,是高洋的姨母,

太后

娄昭君的妹妹。立段昭仪为后,亲上加亲,娄昭君肯定举双手赞成。

另一派,以左仆射杨愔为代表,力主依照汉魏旧例,立原配为后。杨愔这样做,与他出身于弘农杨氏的背景有很大关系。弘农杨氏,诗礼传家,代有隽才,是汉魏以来的名门望族。与李祖娥的娘家,赵郡李氏一样,也是汉人。北齐的朝堂上,胡汉之间矛盾重重,斗争激烈。从维护并巩固汉人的地位与利益出发,杨愔也要站在李祖娥这边。

有想法固然好,还要看你有没有能力实现。杨愔位居左仆射,是当朝

宰相

,他有这样的话语权。这是其一。其二,高欢对杨愔非常重视,妻以庶女,宠以高官,所以,与段氏一样,杨氏也是皇亲国戚。到了高洋这一辈,对杨愔仍然十分信重。这在客观上决定,杨愔说出的话很有分量,能够左右当朝统治者的决策,也能同高德政等人抗衡。

争持的结果是杨愔获胜,李祖娥被册立为后。

最后拍板的人,当然是高洋。高洋做出这样的决定,首先是顾念夫妻情分,这个女人在他“微时”起便默默陪伴在身边,多年以来,相依为命,同甘共苦。他的家人嫌弃过他,奴仆们暗地嘲笑过他,只有她,始终如一,不离不弃。她端淑静好,温言浅笑,逆来顺受,即便是在外面受了莫大的屈辱,也只是静静流泪,默默忍受,柔驯的眼里没有任何怨怼。在那些寒冷的日子里,她是他疲惫受伤的灵魂唯一的皈依。现在,他终于可以给她报偿,他乐于如此。

其次,立后关涉政治,一扯上政治,就要保持足够的理性,而不能一味感情用事。高洋在皇后的人选上倾向于李祖娥,既是感情上的认同,也经过了理性的思考。段氏既是强援,也是有力的掣肘。立段昭仪为后,事实上,也就是默许了段氏和娄氏外戚势力的膨胀。而李家在朝廷上势力孤微,一切都唯高洋马首是瞻,要好摆弄得多。已经在强权之下憋闷了这么多年,他不会容许,再有强硬的势力在自己身后催逼。权衡利弊,高洋都认定,李祖娥是最佳选择。

煌煌赫赫的册封大典之后,这隐忍多年的女子,终于登上了后位——天下女子想象中至为尊贵的所在。这个位置,固然象征着着荣耀,却也生满荆棘。

她发髻高绾,头戴凤冠,身上笼罩着迷人的光环,雍容华贵。摆脱了那些暗沉的,充满阴霾的日子,似乎,李祖娥终于可以展颜而笑。

可是,没有那么简单。

如同潜埋于地下的蛇虫蚁兽,经历漫长的蛰伏之后,一声惊雷炸起,终于破土而出,劈面而来的万道金光,令它感受到自然的华彩,也令它头晕目盲。在默默承受了种种屈辱之后,高洋从过去的阴翳中露出头来,坐上金銮宝殿,在展现他经天纬地的才能的同时,也开始显露他荒淫暴虐的一面。——仿佛那被死死按压的弹簧,一旦加诸其上的压力消失,迎来的必然是疯狂的,令人骇异的反弹。

曾经,兄长高澄玷污了自己的妻子李祖娥,令他承受了一个男人无法承受的奇耻大辱,现在,他要以其人之道,还治其人之身。

高洋登基以后,追尊兄长高澄为文襄帝,他的妻子,东魏冯翊长

公主

元氏,上尊号为文襄皇后。高澄死后,元后避居靖德宫。据史书记载,这个女子“容德兼美”,“曲尽和敬”,相貌和脾气都是一等一的好。同她结婚的时候,高澄才十二岁。由此推测,新娘的年龄也不会很大。她的丈夫二十九岁遇刺身亡,元氏成为孀妇那年,至多也就在三十出头。若她出嫁的时候比丈夫年轻,那么,可能连三十也不到。

元氏虽然生得花明雪艳,美丽娇俏,但是,同李祖娥相比,还是差那么一点。尤其是举办宫廷宴会的时候,贵妇们都要盛装出席,每当此时,端庄秀美的李祖娥都是众人目光中的焦点。两相对比,高下立现。高澄当年,便很为此事愤愤不平。——自己那不成器的弟弟,究竟何德何能,得此佳人相伴。而自己,争强斗狠,豪横一世,娶的媳妇竟然不敌那貌丑口讷的二弟,真是造化弄人。不平催生妒忌,高澄暗地里打起了李祖娥的主意……

而今,风水轮流转,终于轮到高洋当家了。他公然声称:“吾兄昔奸我妇,我今须报。”而且说到做到,在众目睽睽之下,强占了自己的嫂子,文襄帝高澄的皇后。——倘若无法向强者施威,转而将锋刃指向与其有关的弱者,以谋求心理上的平衡,这是人性的阴暗面,在历史上屡屡出现,高洋的所作所为,并无新意。

少盛如花时惨遭大伯高澄的蹂躏,李祖娥心中一定有极深的恨意,可是,出身于世代书香的赵郡李氏,她一定懂得罪不及妻孥的道理,更何况,元氏是她的妯娌,高洋与她的嫂子,现在,她的身份是前朝皇后,自己丈夫的姘妇,所以,这样的报复,无论从受教育背景,还是作为女人的微妙心理来说,都不是她所希望看到的。有了中间的这一折,再见元氏时,她的内心,一定是百感交集,五味杂陈……

在逼奸自己的嫂子元氏之后,高洋又把魔掌伸向了庶母——彭城太妃尔朱氏。

尔朱氏身份极为显赫,乃一代枭雄尔朱荣之女,北魏孝庄帝元子攸的皇后。孝庄帝为尔朱荣拥立,是一个做不了主的傀儡皇帝。尔朱荣将亲生女儿嫁与孝庄帝,显然是想借助外戚的优势实现对于朝政的全面控制。孝庄帝事事为人掣肘,连性命都朝不保夕,整日担惊受怕,可贵的是,偌大的皇宫囚禁了他的身体,却无法禁锢他的心——身为鲜卑男儿的血性仍在。在尔朱荣觐见的时候,他与自己的部属抢先发动,亲手杀死了自己的老丈人。百足之虫,虽死不僵,尽管罪魁祸首一命归西,尔朱家的势力却仍然存在,尔朱兆为了给叔父报仇,勒兵入洛,绞杀孝庄帝于太原城三级寺。尔朱氏死了父亲,又没了丈夫,几乎是在弹指之间,人生从峰巅跌至谷底,成了凄苦无依的孀妇。

这时候高欢出现了,甘辞厚币,将尔朱氏纳为侧室。从一国皇后,降为臣子的侧室,这个落差不是不大。可是,有句话叫形势比人强。高欢是政坛冉冉升起的新星,前途不可限量,东魏的朝政实际上由他把持。见惯了刀光血影,政局嬗替,人生阅历较普通人丰富十倍的尔朱氏,一定懂得虚名和实利哪个更重要。更难得的是,表面上高欢对尔朱氏的敬重,甚至超过了原配娄氏,每次同尔朱氏见面,一定要穿正装,而且言必称下官,给足了这个前皇后面子。

标签: